身近になった電子商取引の仕組み

ICTを知りたい

先生、『電子商取引』って最近よく聞くけど、具体的にどんなことを言うんですか?

ICT研究家

良い質問だね! インターネットを使って物を買ったり、サービスを受けたりすることをまとめて『電子商取引』って言うんだ。例えば、アマゾンで本を買ったり、ネットスーパーで食品を注文したりするのも『電子商取引』の一つだよ。

ICTを知りたい

なるほど!じゃあ、お店に行かなくても物が買えるってことですか?

ICT研究家

その通り!お店に行かなくても、パソコンやスマホで簡単に買い物ができるのが『電子商取引』の便利なところだね。最近は、服や日用品だけでなく、旅行の予約なんかも『電子商取引』でできるんだよ。

電子商取引とは。

「インターネットやコンピューターなどを使った商売の総称である『電子商取引』について説明します。これは『電商』と略されることもあります。インターネット上の買い物サイトだけを指す場合もあります。最近増えている『ワンクリック詐欺』や『ツークリック詐欺』も、この電子商取引を悪用したものであり、法律で禁止されています。

電子商取引の定義

– 電子商取引の定義電子商取引とは、インターネットやコンピューターなどの電子的な手段を使って行われる商取引全体のことを指します。普段、私たちが何気なく利用しているオンラインショッピングも、この電子商取引の一つです。インターネット上で商品を選び、注文ボタンを押すだけで商品を購入できるという、従来の店舗での買い物とは全く異なる体験を提供します。

従来の店舗での買い物では、実際に店舗に出向く必要があり、お店の営業時間内にしか買い物ができませんでした。しかし、電子商取引では、インターネットに接続できる環境さえあれば、いつでもどこでも商品の購入が可能です。このため、場所や時間に縛られずに買い物ができるという利便性の高さから、近年急速に普及しています。

また、電子商取引は、実店舗を持たずに商品を販売することができるため、企業側にとっても大きなメリットがあります。店舗の家賃や人件費などのコストを抑えつつ、より多くの顧客に商品をアピールすることが可能になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | インターネットやコンピューターなどの電子的な手段を使った商取引全体 |

| 例 | オンラインショッピング |

| メリット |

|

電子商取引の種類

インターネットを通じて商品やサービスの売買を行う「電子商取引」には、誰と誰が取引を行うかによって、いくつかの種類に分けられます。

まず、企業が消費者に向けて商品やサービスを販売する「企業対消費者取引」があります。

これは、普段私たちがインターネット通販サイトで行っている買い物と同じ仕組みです。

例えば、大手通販サイトや個人が開設したネットショップでの買い物は、全て「企業対消費者取引」に当てはまります。

次に、企業同士が商品やサービスを売買する「企業間取引」があります。

これは、企業が事業活動に必要な事務用品や原材料などを、インターネットを通じて発注・購入する取引形態です。

従来は電話やFAXで行われていた業務も、「企業間取引」の普及により、インターネット上で完結できるようになりました。

最後に、消費者間で商品やサービスを売買する「消費者間取引」があります。

これは、個人が不用品などをインターネット上のフリーマーケットに出品し、他の個人に購入してもらう取引形態です。

近年では、スマートフォンアプリを通じて誰でも手軽に「消費者間取引」ができるようになり、その利用者は増加傾向にあります。

| 取引の種類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 企業対消費者取引(BtoC) | 企業が消費者に向けて商品やサービスを販売する | 大手通販サイト、ネットショップでの買い物 |

| 企業間取引(BtoB) | 企業同士が商品やサービスを売買する | 企業が事務用品や原材料などをインターネットを通じて発注・購入する |

| 消費者間取引(CtoC) | 消費者間で商品やサービスを売買する | インターネット上のフリーマーケット、フリマアプリ |

電子商取引のメリット

– 電子商取引のメリット近年、インターネットを通じて商品やサービスの売買を行う「電子商取引」が急速に普及しています。 この電子商取引は、消費者にとって多くの利点をもたらしています。まず第一に挙げられるのは、時間や場所を選ばずに買い物ができるという点です。従来の店舗のように、営業時間内に出向く必要がありません。自宅や外出先など、インターネットに接続できる環境さえあれば、いつでも好きな時に商品を購入することができます。 この利便性の高さは、仕事や家事などで忙しい現代人にとって大きな魅力となっています。第二に、商品価格が比較的安いという点も挙げられます。電子商取引を行う事業者は、実店舗を持たない場合が多く、店舗の賃料や光熱費などのコストを削減できます。そのため、その分を商品価格に反映し、消費者に安価で商品を提供できるケースが多いのです。さらに、電子商取引では、多くの商品を簡単に比較検討できる点もメリットです。同じ商品でも、複数のウェブサイトで価格や特徴を比較検討することができます。 また、商品レビューや評価を参考に、購入の判断材料にすることも可能です。 消費者は、より自分に合った商品を、納得のいく価格で購入することができます。そして、クレジットカード決済や電子マネー、代金引換など、多様な支払い方法から選択できる点も魅力です。 自分に合った支払い方法を選べるため、安心して買い物を楽しむことができます。このように、電子商取引は消費者にとって多くのメリットがあり、今後もますます私たちの生活に浸透していくと考えられます。

| 電子商取引のメリット | 解説 |

|---|---|

| 時間や場所を選ばずに買い物ができる | インターネットに接続できる環境があれば、いつでもどこでも買い物が可能。 |

| 商品価格が比較的安い | 実店舗を持たない事業者も多く、コスト削減が価格に反映されるケースが多い。 |

| 多くの商品を簡単に比較検討できる | 複数のウェブサイトで価格や特徴を比較し、レビューや評価も参考にできる。 |

| 多様な支払い方法から選択できる | クレジットカード決済、電子マネー、代金引換など、自分に合った支払い方法を選べる。 |

電子商取引の課題

インターネットを通じて商品やサービスを売買できる電子商取引は、私たちの生活を便利にする一方で、いくつかの課題も抱えています。

まず、商品を実際に見て触ることができない点が挙げられます。写真や説明文である程度は商品のイメージを掴むことができますが、実物と異なる印象を受けてしまったり、サイズが合わなかったりするリスクは避けられません。

また、金銭取引や個人情報を取り扱うため、セキュリティの確保も重要な課題です。クレジットカード情報などの重要な情報が漏洩したり、悪用されたりする危険性に対して、常に注意を払う必要があります。

さらに、実店舗で購入する場合と比べて、商品が届くまでに時間がかかる点もデメリットと言えるでしょう。注文してから商品が届くまで数日かかる場合もあり、すぐに商品を手に入れたい場合には適さないこともあります。

このように、電子商取引は便利な反面、いくつかの課題も抱えています。利用する際にはこれらの点を踏まえ、便利さとリスクの両面を理解しておくことが大切です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| インターネットを通じて商品やサービスを売買できる。 | 商品を実際に見て触ることができない。 |

| 生活を便利にする。 | セキュリティの確保が重要。 |

| 商品が届くまでに時間がかかる。 |

電子商取引のトラブルと対策

近年、インターネットを通じて商品やサービスを購入できる電子商取引が急速に普及しています。大変便利な一方で、その仕組みを悪用したトラブルも増加しており、注意が必要です。

特に、「ワンクリック詐欺」や「ツークリック詐欺」と呼ばれる手口が目立ちます。これは、利用者がウェブサイト上で誤ってボタンをクリックしたり、複雑な手続きに誘導されたりするなどして、実際には契約する意思がないにも関わらず、商品やサービスの契約が成立したとみなされてしまうものです。そして、後日、高額な利用料金を請求されるという被害が発生しています。

このようなトラブルに巻き込まれないためには、日頃から電子商取引に関する知識を深め、自己防衛の意識を高めることが重要です。具体的には、ウェブサイトを利用する際は、利用規約をよく確認し、安易に個人情報を入力しないようにしましょう。また、少しでも不審だと感じるウェブサイトは利用しないようにするなど、慎重な対応を心がけましょう。

万が一、電子商取引でトラブルに巻き込まれてしまった場合は、泣き寝ねせずに、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう。専門の相談員が、状況に応じて適切なアドバイスや情報提供を行ってくれます。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 電子商取引の現状 |

|

| 主なトラブル事例 |

|

| トラブル防止策 |

|

| トラブル発生時の対応 |

|

電子商取引の未来

インターネットを通じてモノを売買する電子商取引は、私たちの生活にすっかり浸透しましたね。そして、この電子商取引は、今後さらに進化を遂げると予想されています。

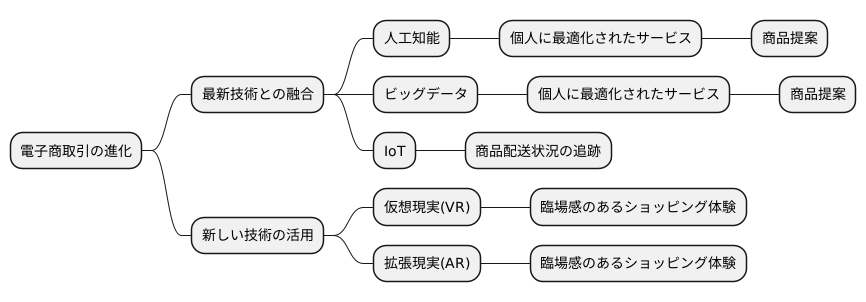

特に、人工知能やビッグデータ、あらゆるモノがインターネットにつながるIoTといった最新技術と結びつくことで、これまで以上に便利で、一人ひとりに最適化されたサービスが提供されると期待されています。

例えば、過去にどんなものを買ったのか、どんなものが好きなのかといった情報を元にして、その人にぴったりの商品を提案してくれるようになるでしょう。また、注文した商品が今どこにあるのかを、いつでも手元のスマートフォンなどで確認できるようになるかもしれません。

さらに、まるでお店にいるかのような臨場感のあるショッピング体験を実現するために、仮想現実や拡張現実といった技術を使った試みも進められています。仮想空間で商品を手に取って見て、試着までできるようになるかもしれませんね!

このように、電子商取引は今後も私たちの生活をより豊かにしてくれる可能性を秘めているのです。