セッション:Web上の行動を繋ぐ仕組み

ICTを知りたい

先生、「セッション」って言葉がよくわからないんですけど、どういう意味ですか?

ICT研究家

「セッション」は、インターネット上でやりとりをする際のひとまとまりのやりとりのことだよ。例えば、ホームページを見始めるところから見るのをやめるまでを「セッション」と呼ぶこともあるし、ネットショッピングでログインしてからログアウトするまでを「セッション」と呼ぶこともあるよ。

ICTを知りたい

なるほど。でも、ホームページを見ているだけだと、誰が見ているのかわからないですよね?

ICT研究家

その通り!そこで登場するのが「セッションID」なんだ。ネットショッピングなどでログインすると、その人にだけわかる特別な番号が発行される。これが「セッションID」で、これによって誰がどの商品を見ているのかなどを管理することができるんだよ。

セッションとは。

「情報通信技術において、『セッション』という言葉は、二つの機器間でやり取りが行われる際、そのやり取りが始まってから終わるまでの一連の流れを指します。特に、TCPという通信方式を使う場合、接続が確立してから解放されるまでが一つのセッションとみなされます。より広い意味では、ホームページ上で利用者がログインしてからログアウトするまでの一連の行動もセッションと呼びます。ホームページ用の通信方式であるHTTPには、本来セッションという考え方自体がありません。例えば、買い物のサイトで商品をかごに入れた後、購入ボタンを押して次のページへ移動すると、ページが切り替わる際に利用者を特定できなくなってしまうことがあります。そこで、セッションを必要とするホームページでは、ログイン時に『セッションID』というものを発行します。これにより、セッションIDを通じて利用者を特定し、一連の行動を結び付けることができるようになります。ホームページ上でセッションIDを使う場合は、『セッションハイジャック』という問題への対策が重要になります。セッションIDを盗み見られたり、推測されたりすると、第三者が利用者に成りすまして不正に操作を続けてしまう可能性があるからです。これは、利用者IDやパスワードと同様に、セッションIDも厳重なセキュリティ対策のもとで管理しなければならないことを意味します。」

セッションとは

– セッションとは

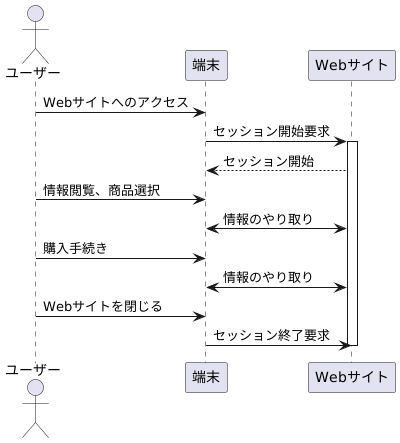

二つの機器間で情報のやり取りを行う際、その開始から終了までの流れをセッションと呼びます。

インターネットを利用する際に、私達が普段何気なく行っているWebサイトの閲覧も、このセッションという仕組みの上に成り立っています。例えば、オンラインショップで買い物をするとしましょう。

まず、私達はインターネットに接続した端末で、目的のオンラインショップのWebサイトにアクセスします。

この時、端末とWebサイトの間でセッションが開始されます。

Webサイトを閲覧し、商品を選び、購入手続きを進めていく間も、端末とWebサイトの間では途切れることなく情報のやり取りが続けられます。

そして、最後に購入を確定し、Webサイトを閉じる、もしくは一定時間操作を行わないことで、セッションは終了となります。

このように、Webサイトへのアクセスから、情報の閲覧、商品の購入、そして接続の終了までの一連の流れが、一つのセッションとして扱われるのです。

セッションは、インターネット上での安全な情報のやり取りを実現するためにも重要な役割を担っています。

Webサイトにおけるセッションの重要性

インターネット上で様々なサービスを提供するウェブサイトでは、利用者を一時的に識別し、連続したやり取りを実現するために「セッション」という仕組みが欠かせません。ウェブサイトにアクセスした利用者一人ひとりにセッションが割り当てられ、そのセッションが有効な間は、ウェブサイトは利用者の行動を追跡することができます。

例えば、オンラインショッピングサイトで商品を閲覧し、気に入った商品を買い物かごに入れたとします。このとき、ウェブサイトはセッションを利用して、利用者がどの商品を買い物かごに入れたかを記憶しています。もし、セッションがなければ、ページを移動するたびに買い物かごの中身は空になってしまい、スムーズな買い物体験は実現できません。

セッションは、ウェブサイトと利用者の間で一連のやり取りを維持するための仕組みであり、オンラインショッピングやネットバンキングなど、多くのウェブサイトで利用されています。セッションによって、ウェブサイトは利用者一人ひとりに最適なサービスを提供することが可能になります。例えば、過去の閲覧履歴に基づいて商品をおすすめしたり、入力の手間を省くために利用者の情報を記憶しておくこともできます。

セッションは、ウェブサイトの利便性を高め、利用者満足度を向上させる上で重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| セッションとは | ウェブサイト上で利用者を一時的に識別し、連続したやり取りを実現するための仕組み |

|---|---|

| セッションの役割 | – ウェブサイトと利用者の間で一連のやり取りを維持 – 利用者一人ひとりに最適なサービスを提供 |

| セッションのメリット | – スムーズな買い物体験 – 利用者の行動追跡によるサービス向上 – 利便性の向上 – 利用者満足度の向上 |

| セッションの活用例 | – オンラインショッピングにおける買い物かご – ネットバンキング – 過去の閲覧履歴に基づいた商品のおすすめ – 利用者情報の記憶による入力の手間の省略 |

セッションIDの役割

インターネット上の様々なサービスを利用する際、私たちユーザーは画面の向こう側で動いている複雑な仕組みを知る必要はありません。しかし、その裏側では、私たちが快適にサービスを利用できるように、様々な技術が活躍しています。その一つが「セッションID」です。

セッションIDは、例えるならば、遊園地入場時に発行される「リストバンド」のようなものだと考えることができます。遊園地側にとっては、どのアトラクションにどのくらいの人が並んでいるのか、どの時間に混雑するのかなどを把握するために、入場者一人ひとりの行動を把握する必要があります。しかし、入場ゲートで全員の顔と名前を覚え、行動を記録していくことは現実的ではありません。そこで便利なのがリストバンドです。リストバンドを身につけている間、その人は「入園者」として認識され、アトラクションの待ち時間や混雑状況などの情報を共有することができます。

インターネット上のサービスにおいても、これと同じような仕組みが必要となります。ウェブサイト側では、どの商品がどれくらい閲覧されているのか、どのページに人気が集まっているのかなどを分析し、サービスの改善に役立てたいと考えています。しかし、そのためには、アクセスしてきた人が「誰なのか」「どのページを見たのか」などを追跡する必要があります。そこで活躍するのがセッションIDです。ウェブサイトにアクセスすると、私たちには見えないところで、ウェブサイト側から一時的な番号が発行されます。これがセッションIDです。この番号は、ブラウザを閉じるまでの間、私たちに割り当てられ続けます。ウェブサイト側は、この番号を通じて、私たちが「同一人物」であると認識し、「どのページを見たのか」「どの商品をカートに入れたのか」などの情報を追跡することができます。このように、セッションIDは、私たちがインターネットサービスをスムーズに利用するために、そして、ウェブサイト側がより良いサービスを提供するために、重要な役割を担っているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| セッションID | ウェブサイトにアクセスしたユーザーに一時的に発行される番号。 ブラウザを閉じるまでの間有効で、同一ユーザーとして認識される。 |

| 目的 | – ユーザーの行動追跡(閲覧履歴、カート情報など) – サービス改善のための分析データ収集 |

| 仕組み | 1. ユーザーがウェブサイトにアクセス 2. ウェブサイト側からセッションIDが発行される 3. ユーザーのブラウザにセッションIDが保存される 4. 以降のアクセス時に、ブラウザはセッションIDをウェブサイトに送信 5. ウェブサイト側はセッションIDでユーザーを識別し、行動を追跡 |

| 例え | 遊園地におけるリストバンド – リストバンドで入場者を識別 – 個別行動の追跡は行わない |

セッションハイジャックのリスク

インターネット上でサービスを利用する際、ログイン状態を保持したり、ショッピングカートの中身を記憶したりするために、「セッション」という仕組みが使われています。このセッションを維持するために、「セッションID」と呼ばれるものがユーザーのパソコンとウェブサイトの間でやり取りされます。

セッションIDは、いわばインターネット上のサービスにおける「通行証」のようなものです。この通行証のおかげで、ユーザーはログインし直さなくても、様々なページをスムーズに閲覧したり、サービスを利用したりすることができます。

しかし、便利な反面、このセッションIDが悪意のある第三者に盗み見られるリスクがあります。これが「セッションハイジャック」と呼ばれる攻撃です。

セッションハイジャックは、第三者が他人のセッションIDを不正に入手し、そのユーザーになりすます攻撃です。

もし、セッションIDを盗まれてしまうと、銀行口座情報や個人情報、購入履歴など、本来アクセスできないはずの情報に第三者がアクセスできてしまいます。その結果、不正な金銭取引や個人情報の漏洩など、深刻な被害が発生する可能性があります。

安全なセッション管理の必要性

インターネット上でサービスを利用する際、個人情報やクレジットカード情報など、重要な情報をやり取りすることがあります。こうした重要な情報を含む通信を安全に行うためには、「セッション管理」と呼ばれる仕組みが欠かせません。

セッション管理とは、ウェブサイトへのアクセスを一時的に記録し、その間に入力された情報を適切に管理する仕組みです。例えば、ネットショッピングで商品をカートに入れた後、他のページを見てもカートの中身が保持されるのは、セッション管理によって実現されています。

しかし、このセッション管理が適切に行われていない場合、悪意のある第三者にセッションを乗っ取られ、個人情報を盗み見られたり、なりすましによって不正な操作をされたりする危険性があります。これが、「セッションハイジャック」と呼ばれる攻撃です。

このような危険を回避するために、ウェブサイト側では、セッションIDの有効期限を短く設定する、セッションIDを推測困難な複雑な文字列にする、通信経路を暗号化するなど、様々な対策を組み合わせる必要があります。

また、利用者側も、信頼できるウェブサイトを利用する、セキュリティソフトを導入して常に最新の状態に保つ、不審なウェブサイトへのアクセスを避けるなど、日頃からセキュリティ対策を意識することが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| セッション管理の目的 | ウェブサイトへのアクセスを一時的に記録し、入力情報を適切に管理するため |

| セッション管理の例 | ネットショッピングのカート機能 |

| セッション管理の危険性 | セッションハイジャックによる個人情報盗難やなりすまし |

| ウェブサイト側の対策 | – セッションIDの有効期限を短く設定 – セッションIDを推測困難な複雑な文字列にする – 通信経路を暗号化 |

| 利用者側の対策 | – 信頼できるウェブサイトを利用する – セキュリティソフトを導入し、最新の状態に保つ – 不審なウェブサイトへのアクセスを避ける |