インターネット上の売買:eコマースとは?

ICTを知りたい

先生、「eコマース」ってよく聞くんですけど、インターネットでの買い物のことだけを言うんですか?

ICT研究家

良い質問だね!確かにインターネットでの買い物は「eコマース」の代表的なものだけど、それだけじゃないんだ。もっと広い意味を持っているんだよ。

ICTを知りたい

広い意味…ですか?

ICT研究家

そう。「eコマース」は、インターネットを使ったあらゆる商取引を指すんだ。例えば、企業がインターネット上で商品を売買したり、株取引をしたりするのも「eコマース」に含まれるんだよ。

eコマースとは。

「情報通信技術に関係する言葉、『電子商取引』について説明します。電子商取引とは、インターネットなどを利用して行われる、モノやサービスの売買のことです。インターネット上の店や、たくさんの店が集まった場所、株などの取引も含まれます。インターネット上で行われる売買は、全て電子商取引です。売買されるものは、普段私たちが利用するものと、会社同士で利用されるものに分けることができます。」

eコマースの広がり

近年、インターネットが広く普及するのに伴い、私たちの生活に欠かせないものとなった電子商取引。その利便性の高さから、商品購入からサービス利用まで、あらゆる場面で利用されています。

街中のお店に足を運ばなくても、自宅や外出先から簡単に買い物ができる手軽さは、忙しい現代人にとって大きな魅力です。

例えば、仕事や家事の合間を縫って、必要な商品を簡単に注文できますし、24時間いつでも買い物ができるため、時間の有効活用にも繋がります。また、実店舗を持たない事業者にとっては、低コストで事業を始めることができる点も魅力です。

さらに、電子商取引は、消費者にとっても多くのメリットがあります。実店舗と比べて価格が安い場合が多く、商品やサービスの比較検討がしやすいという利点もあります。

このように、電子商取引は、消費者と事業者の双方にとって多くのメリットがあり、今後もますます私たちの生活に浸透していくと考えられています。

| 電子商取引のメリット | 消費者 | 事業者 |

|---|---|---|

| 手軽さ | – 自宅や外出先で買い物が可能 – 24時間いつでも買い物が可能 – 時間の有効活用 |

– 低コストで事業開始が可能 |

| 価格 | – 実店舗と比べて価格が安い場合が多い | |

| 比較検討 | – 商品やサービスの比較検討がしやすい |

eコマースの種類

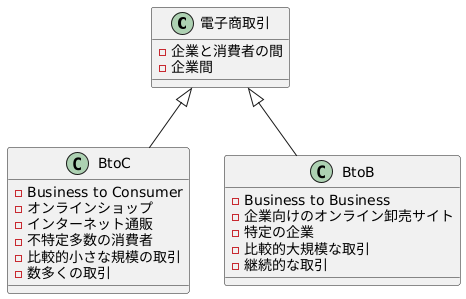

– 電子商取引の種類電子商取引は、大きく分けて企業と消費者の間で行われるものと、企業間で行われるものの二つの形態に分類されます。企業と消費者の間の電子商取引は、一般的に「BtoC」(Business to Consumer)と呼ばれ、企業がインターネットなどのオンラインプラットフォームを通じて、商品やサービスを一般消費者に向けて販売する形態を指します。普段私たちが利用するオンラインショップやインターネット通販などが、このBtoCにあたります。一方、企業間で行われる電子商取引は「BtoB」(Business to Business)と呼ばれ、企業が自社の商品やサービスを、他の企業に向けてオンラインで販売する形態です。企業が仕入れを行う際に利用する、企業向けのオンライン卸売サイトなどが代表的な例として挙げられます。BtoCとBtoBは、それぞれ顧客層や取引規模、取引の内容などが大きく異なります。BtoCは、不特定多数の消費者に対して、比較的小さな規模の取引を数多く行うことが特徴です。一方BtoBは、特定の企業との間で、比較的大規模な取引を継続的に行うことが多く見られます。このように、電子商取引は様々なビジネスモデルで展開されており、企業はそれぞれの特性に合わせて最適な形態を選択することが重要です。

eコマースのメリット

– eコマースのメリットeコマース、つまりインターネット上で商品やサービスを売買する電子商取引は、私たちの生活にとって大変身近なものとなりました。では、eコマースにはどのような利点があるのでしょうか。まず挙げられるのは、時間や場所の制限を受けないという点です。実店舗であれば、営業時間はもちろん、立地条件によって客足が変わってきます。しかし、eコマースではインターネットに接続できる環境さえあれば、いつでもどこでもサービスを提供し、また利用することができます。深夜でも早朝でも、自宅でも海外旅行中でも、思い立ったときに買い物を楽しめるのは大きな魅力です。また、実店舗を持たずに事業を展開できるため、コスト削減にも繋がります。店舗の家賃や光熱費、従業員の人件費などが抑えられるため、より低価格で商品を提供したり、利益を確保しやすくなるといったメリットがあります。さらに、インターネットを通じて不特定多数の顧客にアプローチできることも大きな利点です。実店舗であれば、来店する可能性のある顧客は地理的に限定されます。しかし、eコマースでは世界中の顧客を相手に商売をすることが可能になります。ウェブサイトや広告を通じて、効果的に商品やサービスをアピールすることで、より多くの顧客を獲得できる可能性が広がります。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 時間や場所の制限を受けない | インターネットに接続できる環境であれば、いつでもどこでもサービスの提供と利用が可能になる。 |

| コスト削減 | 実店舗を持たずに事業展開ができるため、家賃や人件費などのコストを抑え、低価格での商品提供や利益確保を容易にする。 |

| 世界中の顧客へのアプローチ | インターネットを通じて、地理的な制限なく、世界中の顧客に商品やサービスをアピールし、顧客獲得の可能性を広げることができる。 |

eコマースの課題

インターネットを通じて商品を購入できる電子商取引、いわゆる「eコマース」は、近年急速に普及しています。場所や時間を問わず買い物ができる手軽さなど、多くの利点がある一方で、解決すべき課題も存在します。

まず、商品を実際に手に取って確認できない点が課題として挙げられます。実店舗での買い物とは異なり、画面越しでは商品の色合いや質感、大きさなどが正確に伝わらない場合があります。そのため、思っていた商品と違った、サイズが合わなかったというようなミスマッチが起こる可能性も否定できません。

また、インターネットを介した取引であるがゆえに、セキュリティ面での不安も払拭できません。個人情報やクレジットカード情報など、重要な情報を扱う上での安全性の確保は、eコマースにとって避けて通れない課題と言えるでしょう。万が一、情報漏洩などの問題が発生した場合、顧客の信頼を失墜させるだけでなく、事業者自身の存続にも関わる事態になりかねません。

さらに、商品配送に関するトラブルも課題の一つです。配送中の商品の破損や紛失、配送遅延などは、顧客に多大な迷惑をかけるだけでなく、eコマース事業者に対する不信感にも繋がりかねません。このようなトラブルを未然に防ぎ、スムーズな配送体制を構築することが、eコマースの信頼性向上には不可欠です。

| メリット | 課題 | 詳細 |

|---|---|---|

| 場所や時間を問わず買い物ができる | 商品を実際に手に取って確認できない | 色合い、質感、大きさなどが画面越しでは伝わりにくく、ミスマッチが起こる可能性がある。 |

| – | セキュリティ面での不安 | 個人情報やクレジットカード情報などを扱う上での安全性の確保が必要。情報漏洩は顧客の信頼を失墜させるだけでなく、事業者自身の存続にも関わる。 |

| – | 商品配送に関するトラブル | 配送中の商品の破損や紛失、配送遅延は顧客に迷惑をかけるだけでなく、eコマース事業者に対する不信感にも繋がる。スムーズな配送体制の構築が信頼性向上には不可欠。 |

eコマースの未来

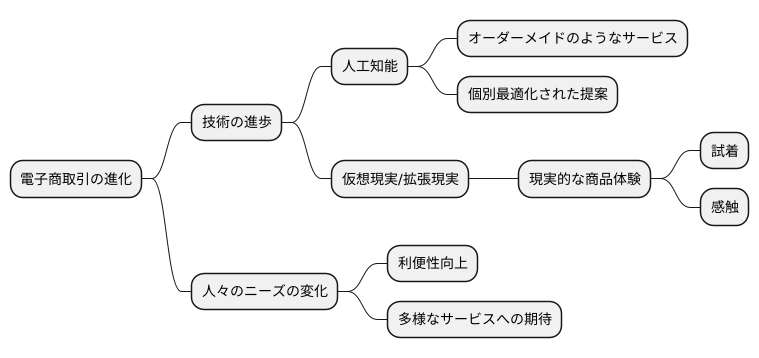

近年、インターネットを通じて商品やサービスを売買する「電子商取引」は、私たちの生活に欠かせないものとなりました。そして、今後、技術の進歩や人々の求めるものが変化するにつれて、電子商取引はさらに進化していくと考えられています。

例えば、「人工知能」と呼ばれる技術を活用することで、利用者一人ひとりの好みや行動に合わせた、まさにオーダーメイドのようなサービスの提供が期待されています。これまで以上に、一人ひとりにとって最適な商品やサービスが提案されるようになるでしょう。

また、「仮想現実」や「拡張現実」といった、まるで現実の世界と変わらないような体験を提供する技術も、電子商取引の未来を大きく変える可能性を秘めています。これまでのように、画面上の写真や説明文だけでなく、実際に商品を手に取って触ったり、試着したりする感覚を味わえるようになるかもしれません。

このように、電子商取引は、私たちの生活をより豊かに、そして便利にするための無限の可能性を秘めていると言えるでしょう。