学びの相乗効果!協働学習のススメ

ICTを知りたい

先生、『協働学習』って、みんなで一緒に勉強することって意味ですか?

ICT研究家

そうだね!みんなで一緒に勉強するんだけど、ただ問題を解くんじゃなくて、お互いに教え合ったり、話し合ったりしながら進めていく学習方法のことなんだよ。

ICTを知りたい

そうなんですね。みんなで話し合った方が、より深く理解できそうです!

ICT研究家

その通り!それに、最近はタブレットを使ったりして、意見をまとめたり、発表したりすることもできるから、さらに学びが深まると言われているんだよ。

協働学習とは。

「情報通信技術に関係する言葉である『協働学習』について説明します。『協働学習』とは、子どもたちがグループを作って問題解決に取り組む学習方法のことです。文部科学省はこの学習方法を、『子どもたち同士が教え合い学び合う、協力しながら行う学習』と説明しています。『協働学習』は、子どもたちが自ら進んで学習活動に参加する『アクティブラーニング』を実現する手段の一つとして注目されています。そして、タブレット端末や電子黒板といった情報通信技術を使うことで、より効果的で幅広い学習活動ができるようになることが期待されています。

協働学習とは?

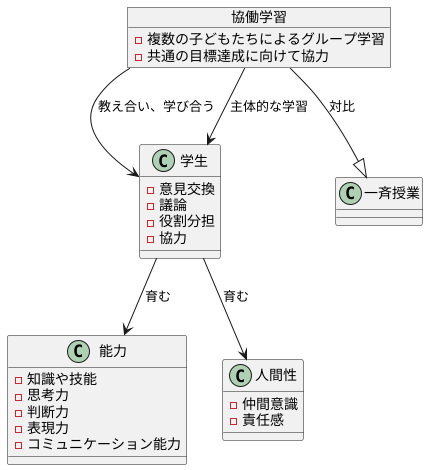

– 協働学習とは?協働学習とは、複数の子どもたちがグループを作り、共通の目標を達成するために協力しながら学習を進める方法です。文部科学省では、「子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学び」と定義されており、従来の一斉授業のような、教師が生徒に知識を一方的に教えるスタイルとは大きく異なります。協働学習では、子どもたちは受け身ではなく、主体的に学習に参加します。具体的には、グループ内で意見交換や議論を行い、それぞれの考えを共有したり、互いの意見を比較検討したりします。また、課題解決のために、それぞれが役割を分担し、協力して作業を進めます。このような学びを通して、子どもたちは知識や技能を習得するだけでなく、思考力、判断力、表現力、コミュニケーション能力など、これからの社会を生き抜くために必要な力を育みます。さらに、互いに協力し合うことで、仲間意識や責任感が芽生え、豊かな人間性を育むことも期待できます。

協働学習のメリット

近年、教育現場で注目されている学習方法の一つに協働学習があります。協働学習とは、子どもたちがグループを作り、共通の課題や目標に向かって共に学び合う学習方法です。この学習方法は、従来の一方向的な授業とは異なり、子どもたちが主体的に学習に参加することで、様々な効果が期待できます。

まず、子どもたちの学習意欲を高める効果があります。一人で黙々と学習するよりも、仲間と意見交換をしながら学習を進める方が、子どもたちは楽しみながら学習に取り組むことができます。また、他のメンバーの意見を聞くことで、新たな発見や気づきを得ることができ、学習に対する興味関心をさらに深めることができます。

さらに、深い理解を促進する効果も期待できます。グループで話し合いを行う中で、子どもたちは自分とは異なる視点や考え方に触れることができます。多様な意見を交換し、比較検討することで、物事を多角的に捉えることができ、より深い理解へと繋がります。また、自分の考えを他のメンバーに分かりやすく説明する過程で、思考が整理され、より明確な理解を得ることができます。

協働学習は、学習効果だけでなく、子どもたちの社会性を育む上でも効果的です。共通の目標を達成するために、他のメンバーと協力し、助け合う経験を通して、コミュニケーション能力や協調性を育むことができます。また、議論や意見交換を通じて、相手の意見を尊重することの大切さや、合意形成の難しさ、そしてその達成感を味わうことができます。

| 協働学習の効果 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 学習意欲の向上 | – 仲間と楽しみながら学習に取り組める – 多様な意見に触れ、新たな発見や気づきを得られる |

| 深い理解の促進 | – 多様な視点や考え方に触れ、多角的に物事を捉えることができる – 自分の考えを説明することで、思考が整理され、理解が深まる |

| 社会性の育成 | – コミュニケーション能力や協調性を育む – 相手の意見を尊重すること、合意形成の難しさや達成感を学ぶ |

ICTツールの活用

近年、教育現場においても情報通信技術を活用した授業が注目されています。特に、タブレット端末や電子黒板といったICTツールを使った協働学習は多くの学校で導入が進んでいます。

これらのツールは、視覚的に分かりやすく情報を伝えることができるため、子どもたちの理解を深めるのに役立ちます。例えば、電子黒板に資料や画像を表示しながら授業を進めることで、従来の黒板とチョークを使った授業よりも多くの情報を一度に共有することができます。また、動画や音声なども活用することで、より臨場感あふれる授業を展開することも可能です。

ICTツールは、遠隔地との交流学習も可能にするという点でも画期的です。インターネットを通じて、遠く離れた場所にいる子どもたちとリアルタイムで意見交換や共同作業を行うことができます。これにより、子どもたちは多様な価値観に触れ、視野を広げることができるだけでなく、コミュニケーション能力の向上も期待できます。

さらに、ICTツールは、個々の学習進捗の把握や学習内容の記録を容易にするというメリットもあります。教師は、子どもたちがどのような問題に躓きやすいか、どの部分を理解できていないのかを把握しやすくなるため、個別に合わせた指導を行うことが可能になります。また、子どもたち自身も、自分の学習状況を客観的に振り返ることができるため、学習意欲の向上に繋がります。

| 項目 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| ICTツール | タブレット端末、電子黒板など | – 視覚的な情報伝達による理解促進 – 多様な教材活用による臨場感向上 |

| 協働学習 | – 電子黒板による情報共有 – 遠隔地との交流学習 |

– 多様な価値観への触れ合いと視野の拡大 – コミュニケーション能力の向上 |

| 個別学習 | – 学習進捗の把握 – 学習内容の記録 |

– 個別指導による学習効果向上 – 学習状況の客観的な把握による学習意欲向上 |

今後の教育現場への広がり

これからの時代を生きる子どもたちにとって、複雑な問題を解決する力や、周囲と協力しながらより良いものを生み出す力は、社会で活躍するために欠かせない力となるでしょう。協働学習は、まさにそうした力を育むために効果的な学習方法として、今後ますます教育現場で重要性を増していくと考えられています。

特に、近年目覚ましい進化を遂げているコンピューターやネットワークなどの情報通信技術は、協働学習の可能性を大きく広げる力を持っています。例えば、インターネットを通じて離れた場所にいる子どもたち同士が意見交換をしたり、デジタルツールを使って共同で作品を制作したりすることが容易になりました。このような技術を活用することで、子どもたちは多様な考え方に触れながら、より深く学びを深めていくことができるようになります。

教師の役割も、これまで以上に重要になってきます。子どもたちの発達段階や学習内容に合わせて、適切な学習環境を整えたり、個々に応じた助言や指導を行ったりすることで、子どもたちが主体的・協働的に学ぶことができるように導いていくことが求められます。

| これからの時代に必要な力 | 協働学習の重要性 | ICTの役割 | 教師の役割 |

|---|---|---|---|

| – 複雑な問題を解決する力 – 周囲と協力する力 |

– 必要な力を育む効果的な学習方法 – 教育現場での重要性が増加 |

– 進化したICTが協働学習の可能性を拡大 – 例:遠隔地との意見交換、デジタルツールを使った共同制作 – 多様な考え方との触れ合いによる深い学び |

– 子どもに応じた学習環境の整備 – 個別指導による主体性・協働性の促進 |