文字化けの謎を解く

ICTを知りたい

「文字化け」って、どういう意味ですか?

ICT研究家

例えば、友達にメールを送ったら、読めない記号ばかりの文章になってしまった、という経験はないかな?それが「文字化け」だよ。

ICTを知りたい

ああ、そういえば!あれって、どうして起こるんですか?

ICT研究家

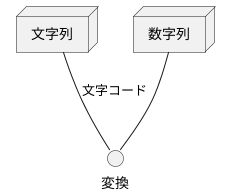

コンピュータが文字を表示するために使う「文字コード」が、送信者と受信者で異なっていることが原因なんだ。人間には同じように見える文字でも、コンピュータ上では違う種類として扱われることがあるんだよ。

文字化けとは。

「情報通信技術(ICT)では、『文字化け』という現象がよく起こります。これは、パソコンやスマホなどの機械同士で文字データのやり取りをする際に、文字の種類を決めるルールが違っているために起こる現象です。

例えるなら、違う国の言葉でお互いに話しかけているようなものです。

特に、普段使っているパソコンやスマホで作ったメールを、違う種類のパソコンやスマホに送ると、『文字化け』が発生しやすくなります。

例えば、ウィンドウズのパソコンで作ったメールをマックのパソコンやスマホで開くと、『文字化け』が起こることがあります。

また、機種依存文字と呼ばれる特別な文字を使うことでも、『文字化け』が起こることがあります。

機種依存文字とは、特定の種類の機械でしか表示できない文字のことです。

文字化けとは?

– 文字化けとは?文字化けとは、パソコンやスマートフォンなどで文字が正しく表示されずに、意味不明な記号の羅列になってしまう現象のことです。まるで暗号のように見えることから、「豆腐化」や「化ける」などと呼ばれることもあります。例えば、メールで「こんにちは」と送信したはずなのに、相手側には「縺薙s縺励※」などと表示されてしまうことがあります。これは、送信者と受信者で異なる「文字コード」と呼ばれるデータの解釈方式を使用しているために起こります。コンピューターは、文字を数字で処理しています。文字コードは、それぞれの文字に特定の数字を割り当てるルールのようなものです。しかし、日本語にはひらがな、カタカナ、漢字など多くの文字が存在するため、様々な文字コードが開発されてきました。代表的なものとして、Shift-JISやUTF-8などがあります。送信者と受信者が異なる文字コードを使用している場合、受信側は送信側の意図した文字コードでデータを読み取ることができません。その結果、文字と数字の対応がずれてしまい、本来とは異なる文字が表示されてしまうのです。文字化けを防ぐためには、送信側と受信側で同じ文字コードを使用することが重要です。多くのソフトウェアでは、自動的に文字コードを判別する機能が備わっていますが、正しく機能しない場合もあります。そのため、文字化けが発生した場合は、手動で文字コードを変更する必要があるかもしれません。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 文字化けとは |

|

| 文字コードとは |

|

| 文字化けの原因 | 送信者と受信者が異なる文字コードを使用しているため |

| 文字化けの防止策 |

|

文字コード体系の違い

私たちが普段何気なく使っている文字や記号は、コンピュータ内部では数字で処理されています。この、文字と数字の対応関係を決めているのが、文字コード体系と呼ばれるものです。

世の中には様々な言語が存在するように、文字コード体系も様々なものが存在します。代表的なものとしては、日本語に対応した「シフトジス」や「ユークリッド」など、世界中の文字を扱えるように設計された「ユーティーエフエイト」などが挙げられます。

重要なのは、これらの文字コード体系はそれぞれ異なるため、同じ数字が異なる文字に対応している場合があるということです。例えば、「シフトジス」では「1A」という数字は「A」という文字に対応していますが、「ユークリッド」では別の文字に対応しているかもしれません。

そのため、メールの送受信やウェブサイトの閲覧など、コンピュータ同士で情報をやり取りする際には、使用する文字コード体系を統一する必要があります。もし、送信側と受信側で異なる文字コード体系を使用していると、文字が正しく表示されず、いわゆる「文字化け」が起こってしまうのです。

文字化けを防ぐためには、送信側と受信側で同じ文字コード体系を使用することが重要です。ウェブサイトを閲覧する際には、ブラウザの設定で文字コード体系を変更できる場合があります。また、メールソフトによっては、送信するメールの文字コード体系を指定できるものもあります。

機種依存文字の問題

異なる種類のコンピューターやソフトウェアの間で情報をやり取りする際に、文字の表示に関する問題が発生することがあります。これを「機種依存文字の問題」と呼びます。

機種依存文字とは、特定の環境でのみ正しく表示される特殊な文字のことです。例えば、あるコンピューターでは問題なく表示される記号や絵文字が、別のコンピューターでは全く異なる文字に変換されてしまったり、空白として表示されてしまうことがあります。

このような問題は、コンピューターが文字を表示するために内部的に使用している番号(文字コード)が異なるために起こります。機種依存文字を含む文書を、異なる文字コードを使用する環境で開くと、文字化けが発生してしまうのです。

機種依存文字の代表的な例としては、「~」や「㈱」などの記号が挙げられます。これらの文字は、環境によっては正しく表示されない可能性があります。

機種依存文字の問題を回避するためには、できるだけ標準的な文字を使用するように心がけることが重要です。また、やむを得ず機種依存文字を使用する場合は、受信側の環境に合わせて文字コードを変換するなどの対策が必要となります。

| 問題 | 原因 | 対策 | 例 |

|---|---|---|---|

| 機種依存文字の問題 (異なる環境での文字化け) |

コンピューターが内部的に使用する文字コードの違い | – できるだけ標準的な文字を使用する – やむを得ず機種依存文字を使用する場合は、受信側の環境に合わせて文字コードを変換する |

「~」や「㈱」など |

電子メールでの文字化け

電子メールのやり取りは、仕事でもプライベートでも日常的に行われています。しかし、時折、文字が読めない記号の羅列に変わってしまう「文字化け」という現象が発生することがあります。これは一体なぜ起こるのでしょうか?

文字化けの主な原因は、パソコンやスマートフォンといった機器の違い、つまり異なるOS間でメールのやり取りをする際に生じます。例えば、WindowsのパソコンとMacのパソコン、あるいはAndroidスマートフォンとiPhone間でメールを送受信する場合などです。

これらの機器は、それぞれ異なる文字コードを使って文字を表示しています。送信側と受信側でこの文字コードの設定が一致していないと、受け取った側は、自分の機器で表示できない文字として認識し、文字化けが発生してしまうのです。

特に注意が必要なのは、古いメールソフトを使用している場合や、これまで文字コードの設定を変更したことがない場合です。最新のメールソフトでは、自動的に文字コードを認識して変換する機能が備わっていることが多いですが、古いソフトではこの機能が十分に機能しない場合があります。

文字化けを防ぐためには、メールソフトの設定を確認し、文字コードを適切に設定することが重要です。また、送信する相手が使用している機器やメールソフトの環境を事前に確認しておくことも有効な手段です。

文字化けを防ぐには?

ウェブサイトやメールで文字が正しく表示されずに記号や空白になってしまう現象、いわゆる「文字化け」。これは、送信する側と受け取る側で使用する文字コードが異なるために起こります。

文字化けを防ぐためには、送信側と受信側で同じ文字コードを使うことが重要です。

現在、世界中の様々な文字を扱うことができる「UTF-8」という文字コードが広く普及しています。ウェブサイトやメールソフトの設定で文字コードをUTF-8に統一することで、ほとんどの場合、文字化けを防ぐことができます。

また、機種依存文字の使用も文字化けの原因となります。機種依存文字とは、特定の環境だけで表示できる特殊な記号や絵文字のことです。機種依存文字は、環境が変わると正しく表示されない場合があるため、使用を避けることが望ましいです。

これらの対策をすることで、文字化けのリスクを減らし、円滑なコミュニケーションを実現することができます。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 送信側と受け取る側で使用する文字コードが異なる | 送信側と受信側で同じ文字コード(UTF-8など)を使う |

| 機種依存文字の使用 | 機種依存文字の使用を避ける |