広がるデジタル格差とその深刻な影響

ICTを知りたい

「デジタルディバイド」って、パソコンやインターネットを使える人と使えない人の間にある差のことですよね?

ICT研究家

そうだね。よく知っているね!でも、デジタルディバイドは単に「使える・使えない」だけの問題ではないんだ。もっと広い意味を持っているんだよ。

ICTを知りたい

どういうことですか?

ICT研究家

例えば、インターネットで得られる情報量や質の差、仕事の探しやすさ、給金の違い、地域格差など、様々な格差を生み出す要因になっているんだ。インターネットを使えるかどうかが、生活の質にまで影響する可能性もあるんだよ。

デジタルディバイドとは。

「情報通信技術に関する言葉で、『情報格差』というものがあります。これは、コンピューターやインターネットを使える人と使えない人の間に生まれている差のことです。この差によって、仕事や給料など経済的な差だけでなく、手に入る情報の量や質にも差が生まれています。さらに、住んでいる地域や社会的な立場によっても差が広がっているのが現状です。国の調査によると、60歳以上の世代ではインターネットの利用率が低くなる傾向があり、また、都市の規模が小さくなるほどインターネットの利用率も低くなる傾向が見られます。さらに、収入が少ない人ほどインターネットの利用率が低いことも分かっています。」

デジタルディバイドとは

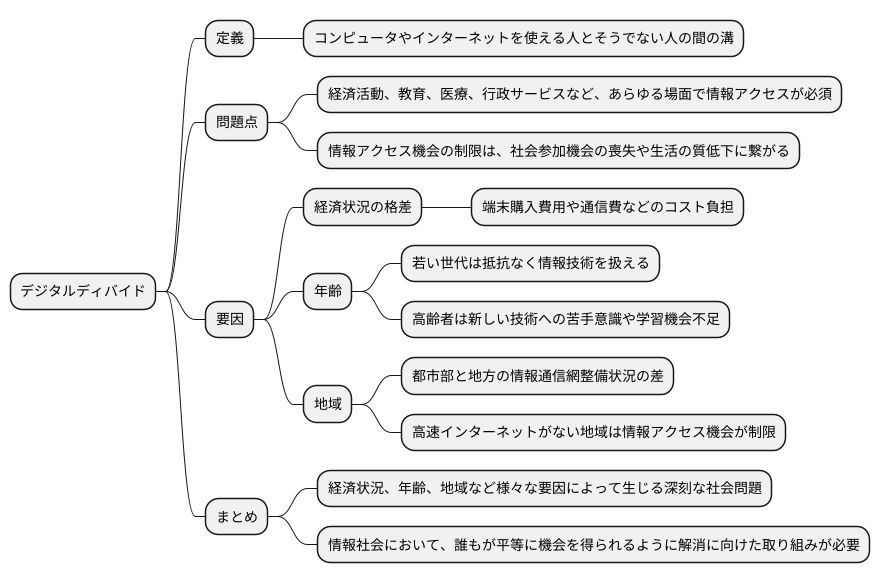

– デジタルディバイドとは情報通信技術(ICT)の普及がめざましい昨今、誰もが当たり前に情報にアクセスできると思われがちです。しかし実際には、コンピュータやインターネットを使える人とそうでない人の間に、大きな溝が存在しています。これを「デジタルディバイド」と呼びます。デジタルディバイドは、現代社会において深刻な問題を引き起こしています。なぜなら、経済活動、教育、医療、行政サービスなど、あらゆる場面において、情報へのアクセスは必要不可欠なものだからです。情報へのアクセス機会が限られることは、社会参加の機会を奪われ、生活の質を低下させることに繋がります。では、なぜデジタルディバイドは起こるのでしょうか。その要因は複雑に絡み合っていますが、経済状況の格差は大きな要因の一つです。コンピュータやインターネットの利用には、端末の購入費用や通信費などのコストがかかります。そのため、経済的に余裕のない人々は、情報通信技術を利用するハードルが高くなってしまいます。年齢もまた、デジタルディバイドを生み出す要因となります。若い世代は、幼い頃からデジタル機器に触れる機会が多く、抵抗なく情報技術を扱える傾向があります。一方、高齢者は、新しい技術に対する苦手意識や、使い方を学ぶ機会の不足などから、情報通信技術の利用に遅れをとってしまうことがあります。さらに、都市部と地方では、情報通信網の整備状況に差がある場合があり、これもデジタルディバイドを拡大させる要因となります。高速インターネット回線が整備されていない地域では、快適にインターネットを利用することが難しく、情報へのアクセス機会が制限されてしまいます。このように、デジタルディバイドは、経済状況、年齢、地域など、様々な要因によって生じる深刻な社会問題です。情報社会において、誰もが平等に機会を得られるように、デジタルディバイドの解消に向けた取り組みが求められています。

経済格差への影響

近年、情報通信技術(ICT)の進歩は目覚ましく、私たちの生活は大きく変化しました。しかし、その一方で、情報通信技術を使いこなせる人とそうでない人の間に情報格差が生じており、経済格差の要因の一つとして社会問題化しています。

情報通信技術を使いこなせない人たちは、インターネットを通じて得られる求人情報やビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。企業の多くは、採用活動や事業の広報活動にインターネットを活用しており、これらの情報にアクセスできないことは、就職や転職、収入向上の機会を逃すことに繋がります。

また、インターネットバンキングやオンラインショッピングなどを利用できないことで、生活コストが割高になる可能性もあります。例えば、実店舗で購入するよりもオンラインショッピングの方が安い商品も多数ありますし、公共料金の支払いなども、オンラインで手続きを行う方が手数料が安い場合も少なくありません。

このように、情報通信技術を使いこなせるかどうかは、経済活動への参加機会や生活コストに大きな影響を与え、経済格差を拡大させる要因となり得るのです。情報格差の問題は、単に情報へのアクセス手段を提供するだけでなく、情報活用能力を高めるための教育や支援、そして誰もが情報通信技術の恩恵を受けられる社会制度の整備が急務と言えるでしょう。

| 情報格差が生じる分野 | 情報格差がもたらす影響 |

|---|---|

| 就職・転職活動 | – インターネット上の求人情報を得られない – 企業の採用活動情報にアクセスできない |

| ビジネスチャンス | – インターネットを通じて事業の広報活動や情報収集ができない |

| 生活コスト | – オンラインショッピングなどの割安なサービスを利用できない – インターネットバンキングなどの手数料が安いサービスを利用できない |

| 情報活用能力 | – 情報技術を使いこなすスキルがないため、情報収集や活用ができない |

情報格差の問題

情報技術の進歩は、私達の生活を大きく変え、便利な世の中を実現しました。しかし、その一方で、情報技術を使いこなせる人とそうでない人の間に大きな差が生じています。これが情報格差の問題です。

情報格差は、経済的な貧富の差だけでなく、情報へのアクセス機会の差によって生まれます。インターネット上には、日々新しい情報が発信され、政治、経済、文化、教育など、様々な分野の情報があふれています。

しかし、情報機器やインターネットを利用する環境がない人、あるいは、使い方の知識がない人は、これらの情報にアクセスすることができません。その結果、社会の変化や最新の情勢から取り残され、自分たちの生活に最適な選択や行動をとることが難しくなります。

情報格差は、教育や医療の分野にも大きな影を落としています。オンライン学習の機会が充実しても、インターネットに接続できない、あるいは、パソコンやタブレットなどの情報機器を持っていない子どもたちは、その恩恵を受けることができません。

また、オンラインで診察を受けられる遠隔医療サービスも、情報機器やインターネット環境がないために利用できない人がいます。このように、情報格差は、教育や医療の面で人々の間に不平等を生み出し、格差の拡大につながる可能性も孕んでいるのです。

| 情報技術の進歩による影響 | 情報格差の問題点 | 具体的な影響 |

|---|---|---|

| 生活の利便性向上 | 情報へのアクセス機会の差

|

|

| 様々な分野での情報入手機会の増加 (政治、経済、文化、教育など) | 教育分野における不平等

|

情報機器やインターネット環境がない子どもはオンライン学習の恩恵を受けられない |

医療分野における不平等

|

情報機器やインターネット環境がない人は遠隔医療サービスを利用できない |

地域格差の拡大

近年、情報通信技術(ICT)の進歩は目覚ましいものがありますが、それと同時に、都市部と地方の間で情報へのアクセス機会や活用能力に差が生じる「情報格差」が深刻化しています。これは、単にインターネットの速度や利用環境の違いにとどまらず、地域社会全体に大きな影響を及ぼす可能性を孕んでいます。

都市部では、高速インターネットや公共の無線LANが整備され、誰もが容易に情報にアクセスできる環境が整いつつあります。一方、地方では、インフラ整備の遅れや費用面の問題から、情報環境が十分でない地域も少なくありません。

このような情報格差は、地域経済の停滞にもつながることが懸念されています。企業は、事業を展開する上で、情報通信網の整備状況を重要な要素として考えます。そのため、情報環境の遅れは、企業の進出意欲を減退させ、雇用機会の創出を阻害する要因となりかねません。また、住民にとっても、行政サービスのオンライン化が進む中で、情報へのアクセス手段が限られることは、必要な行政サービスを受けにくくなるなど、日常生活にも支障をきたす可能性があります。

情報格差の拡大は、地域間の経済格差や生活格差をさらに広げ、社会全体の活力を低下させる要因になりかねません。この問題を解決するために、国や地方自治体は、情報通信インフラの整備を積極的に推進するとともに、誰もが情報技術を活用できるような教育や支援体制を構築していく必要があります。

| 項目 | 都市部 | 地方 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 情報アクセス | 高速インターネット、無線LAN整備 | インフラ整備の遅れ、費用面の問題 | 情報格差の発生 |

| 経済効果 | 企業進出促進、雇用機会増加 | 企業進出意欲減退、雇用機会の創出阻害 | 地域経済の停滞 |

| 住民生活 | 行政サービスのオンライン化対応 | 行政サービス受給の困難化 | 日常生活への支障 |

| 対策 | 情報通信インフラ整備の推進、情報技術活用のための教育・支援体制構築 | 情報格差の解消 | |

高齢者における課題

近年、情報通信技術は私達の生活に欠かせないものとなってきましたが、高齢者世代においては、その恩恵を十分に受けることが難しいという現状があります。これは、いわゆる「情報格差」と呼ばれる問題であり、深刻化が懸念されています。

総務省が行った調査結果によると、60歳以上の世代では、インターネットの利用率が他の年齢層と比較して低い傾向が見られます。これは、高齢者世代がパソコンやスマートフォンといった機器の操作に不慣れであることが大きな要因として挙げられます。さらに、情報を読み解き、正しく活用するための知識や能力である「情報リテラシー」が不足していることも、インターネットの利用をためらう一因となっています。

しかし、高齢化が急速に進む現代社会において、医療や介護、社会との繋がりを維持する上で、情報通信技術の活用はますます重要性を増しています。例えば、オンライン診療や遠隔介護といったサービスは、高齢者の移動手段や身体機能の低下といった課題を解決する可能性を秘めています。また、インターネットを通じて地域社会と繋がりを持つことは、高齢者の社会参加を促進し、孤立感を解消することに繋がります。

高齢者がデジタル社会から取り残されることなく、その利便性を享受できるよう、社会全体で支援していくことが必要です。特に、高齢者が安心して情報通信技術に触れ、必要な知識や技能を身につけられるよう、わかりやすい説明や操作指導など、きめ細やかなサポート体制を構築していくことが急務と言えるでしょう。

| 現状 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 高齢者世代は情報通信技術の恩恵を十分に受けていない(情報格差) | – インターネット利用率が低い – 機器操作への不慣れ – 情報リテラシーの不足 |

– 高齢者でも利用しやすい情報通信技術の提供 – わかりやすい説明や操作指導 – きめ細やかなサポート体制の構築 |

デジタルディバイド解消への取り組み

近年、情報通信技術(ICT)は、私たちの生活に欠かせないものとなっています。しかし、その一方で、年齢や経済状況、障害の有無などによって、ICTへのアクセスや活用に差が生じる「デジタルディバイド」の問題も深刻化しています。

デジタルディバイドを解消するためには、国や地方公共団体、民間企業など、様々な立場の人々が協力して取り組む必要があります。具体的には、光ファイバーやモバイルネットワークなど、情報通信の基盤となるインフラの整備が不可欠です。特に、都市部と比べてインフラ整備が遅れている地方において、集中的な投資を行う必要があるでしょう。

また、ICT機器の操作方法やインターネットの安全な利用方法などを学ぶための研修会を開催することも重要です。高齢者や障害者など、デジタル機器の操作に不慣れな人々にも分かりやすく、丁寧に指導することで、ICTの利便性を享受できる人を増やすことができます。さらに、経済的な理由でICT機器の購入やインターネットの利用が難しい人々に対しては、低価格な機器の提供や利用料金の補助などの支援策も必要です。

デジタルディバイドの解消は、単に情報格差をなくすだけでなく、高齢化社会における社会参加の促進や地域経済の活性化、災害時の情報伝達の強化など、様々な社会的課題の解決にもつながります。誰もが等しく情報社会の恩恵を受けられるよう、積極的に取り組んでいく必要があります。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 情報通信の基盤(インフラ)不足 | – 光ファイバーやモバイルネットワークなど、情報通信の基盤となるインフラの整備 – 特に、都市部と比べてインフラ整備が遅れている地方において、集中的な投資 |

| ICT機器の操作やインターネット利用に関する知識不足 | – ICT機器の操作方法やインターネットの安全な利用方法などを学ぶための研修会を開催 – 高齢者や障害者など、デジタル機器の操作に不慣れな人々にも分かりやすく、丁寧に指導 |

| 経済的な理由によるICT機器購入やインターネット利用の困難さ | – 経済的な理由でICT機器の購入やインターネットの利用が難しい人々に対して、低価格な機器の提供や利用料金の補助などの支援策 |