ITにおけるワークロード:パフォーマンス管理の鍵

ICTを知りたい

先生、「ワークロード」って、コンピューターの仕事量って意味ですよね?具体的にどういうことか、もう少し詳しく教えてください。

ICT研究家

よくぞ聞いてくれました! 確かに「ワークロード」はコンピューターの仕事量を表す言葉です。 例えば、たくさんの計算をしたり、たくさんのデータを読み書きしたりすることが「重い仕事」にあたります。

ICTを知りたい

なるほど。重い仕事だと、コンピューターの負担も大きくなるんですね。

ICT研究家

その通り! 「ワークロード」が大きくなると、コンピューターの動きが遅くなったり、最悪の場合、動かなくなってしまうこともあるんです。だから、コンピューターをうまく動かすためには、「ワークロード」を常に把握して、適切に管理することが重要なんですよ。

ワークロードとは。

「情報通信技術にまつわる言葉、『仕事量』について説明します。仕事量は、その名の通り、仕事や作業の量を指す言葉です。情報処理の分野では、コンピューターやシステムにかかる処理の負荷、つまりどれくらい忙しく働いているかを表します。

具体的には、ソフトが動いている時に、どれだけの処理能力を使っているかを表すのが仕事量です。例えば、頭脳に当たるCPUの使用率や効率、記憶装置に当たるメモリの使用率、情報をやり取りするネットワークの使用率などが挙げられます。

コンピューターの最大能力に対して、実際にどれだけの力が使われているかを表すのが仕事量です。この仕事量の指標を見ることで、システムが適切に動いているかを判断することができます。

もしもシステムの動きが悪い場合は、不要な処理を止めたり、サーバーの数を増やしたり、情報を二重に持たせるなど、システムの能力を上げるための対策を立てる判断材料になります。

ネットワークを監視する際は、仕事量の一つであるCPUの使用率が重要な指標となります。CPUはネットワークにおいても大切な資源なので、CPUの使用率が高い場合は、システム全体が不安定になり、ネットワーク全体のパフォーマンスも落ちてしまうからです。

仮想的なコンピューター環境においては、仮想マシン上で動く基本ソフト、仲介ソフト、応用ソフトなどをまとめて仕事量と呼ぶことがあります。仮想マシンにあるデータやソフト全体を指して仕事量と呼ぶこともあるようです。」

ワークロードとは

– ワークロードとは

情報処理の分野では、コンピュータシステム全体や個々の部品にかかる処理の負荷を指す言葉に「ワークロード」という言葉があります。

簡単に言うと、コンピュータがどれくらい一生懸命作業をしているのかを表す指標のようなものです。

例えば、多くの人がアクセスするウェブサイトがあるとします。アクセスが集中する時間帯には、ウェブサイトを表示するためのデータ処理がサーバーに集中し、コンピュータへの負荷が大きくなります。この時、サーバーにかかるワークロードは高くなります。

ワークロードは、ウェブサイトへのアクセス数だけでなく、複雑な計算処理やデータのやり取りなど、様々な要因によって変動します。例えば、大量のデータを扱う科学技術計算や、リアルタイムで画像処理を行うゲームなどでは、コンピュータにかかるワークロードは大きくなります。

ワークロードを把握することは、コンピュータシステムを安定して稼働させるためにとても重要です。ワークロードが高すぎると、処理速度の低下やシステムダウンなどの問題が発生する可能性があります。

そのため、システム管理者はワークロードを常に監視し、必要に応じてシステムの増強や処理の分散などの対策を講じる必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ワークロードとは | コンピュータシステムやその部品にかかる処理の負荷 |

| わかりやすく言うと | コンピュータがどれくらい一生懸命作業をしているのかを表す指標 |

| 例 | – アクセス集中時のWebサーバー – 大量データ処理 – リアルタイム画像処理 |

| ワークロードが高いとどうなるか | – 処理速度の低下 – システムダウン |

| 対策 | – システムの増強 – 処理の分散 |

ワークロードの測定指標

– ワークロードの測定指標

コンピューターシステムがどれくらい負荷を受けているかを把握することは、システムの安定稼働やパフォーマンス維持のために非常に重要です。この負荷状況を表すのが「ワークロード」であり、ワークロードを数値で捉えるために様々な測定指標が用いられます。

代表的な測定指標として、CPU使用率、メモリー使用率、ネットワーク使用率などが挙げられます。CPU使用率は、文字通り中央処理装置がどれくらい活発に動作しているかを表す指標です。高い数値を示している場合は、処理能力の限界に近づいていることを意味し、場合によってはシステム全体のパフォーマンス低下や処理の遅延に繋がることがあります。

同様に、メモリー使用率は、主記憶装置の使用状況を示します。高い場合は、システムが処理に必要なデータを一時的に保存する領域が不足し、処理速度の低下や最悪の場合、システムのフリーズを引き起こす可能性があります。ネットワーク使用率は、ネットワークを経由してどれくらいのデータが送受信されているかを表します。ここでも高い数値は、ネットワーク帯域幅の限界に近づいていることを示唆しており、通信速度の低下やデータの損失などに繋がる可能性があります。

これらの指標を継続的に監視することで、システム管理者はワークロードの変動を把握し、潜在的な問題を早期に発見することができます。そして、必要に応じてシステムリソースの増強やアプリケーションのチューニングなど、適切な対策を講じることが可能となります。

| 測定指標 | 説明 | 高い場合のリスク |

|---|---|---|

| CPU使用率 | 中央処理装置の使用状況 | パフォーマンス低下、処理の遅延 |

| メモリー使用率 | 主記憶装置の使用状況 | 処理速度の低下、システムフリーズ |

| ネットワーク使用率 | ネットワークのデータ送受信量 | 通信速度の低下、データ損失 |

ワークロード管理の重要性

情報システムが安定して稼働し続けるためには、システムにかかる負荷を適切に調整することが非常に重要です。この負荷のことを「ワークロード」と呼びますが、ワークロード管理を適切に行うことで、システムは本来の性能を発揮し、安定したサービス提供が可能となります。

では、具体的にワークロード管理とはどのようなことを行うのでしょうか。それは、システム全体でどれだけの処理が行われているのか、CPUやメモリなどの資源がどのように使用されているのかを常に把握することから始まります。システムの能力に対して処理が過剰な状態になっていないか、特定の資源に負荷が集中していないかなどを分析することで、システムの現状を正しく評価することができます。

もし、ワークロードが常に高い状態が続いている場合、システムは常に過負荷状態に置かれていることになり、処理速度の低下や最悪の場合、システムダウンを引き起こす可能性もあります。このような事態を避けるためには、システムの増強や処理の効率化など、根本的な対策を検討する必要があります。システムの増強は、サーバーの増設やCPUの換装など、ハードウェアの性能を向上させることで、より多くの処理を可能にします。一方、処理の効率化は、プログラムの改修やデータベースのチューニングなど、ソフトウェアの側面から処理能力の向上を目指します。

このように、ワークロード管理はシステムの安定稼働に欠かせない要素です。ワークロードを適切に管理することで、システムの安定稼働だけでなく、パフォーマンスの向上や資源の効率的な活用にもつながります。そのためにも、システムの現状を把握し、適切な対策を講じることが重要です。

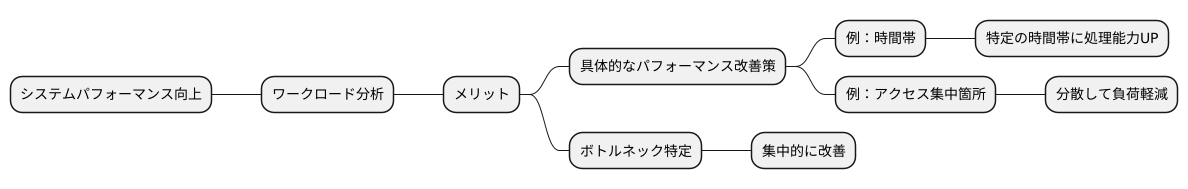

パフォーマンス向上のための活用

業務の効率化や負担軽減が叫ばれる現代において、システムのパフォーマンス向上が重要視されています。システムの能力を最大限に引き出すためには、「ワークロード」に着目することが有効です。

ワークロードとは、システムが処理する仕事量を指します。これを分析することで、具体的なパフォーマンス改善策を講じることができます。

例えば、日中の特定の時間帯にシステム利用が集中し、処理速度が遅くなるといったケースでは、その時間帯に限ってシステムの処理能力を高める対策が考えられます。アクセスが集中している箇所を分散させることで、負荷を軽減することも有効です。

さらに、ワークロード分析によってシステム全体のボトルネック、つまり処理速度を低下させている原因を特定することも可能です。ボトルネックとなっている箇所を特定し、集中的に改善を施すことで、システム全体のパフォーマンスを効率的に向上させることができます。

仮想環境におけるワークロード

近年、多くの企業で導入が進む仮想環境は、従来の物理的なサーバー環境とは異なる特徴を持っています。仮想環境では、物理的なサーバー上に複数の仮想マシンを構築し、それぞれの仮想マシン上でOSやアプリケーションを動作させることができます。

仮想環境においては、この仮想マシン上で動作するOSやアプリケーション、そしてそれらに関連するデータ全体をまとめて「ワークロード」と呼ぶことがあります。 仮想環境の大きな利点の一つとして、このワークロードを柔軟に配置・移動できることが挙げられます。

物理的なサーバーの場合、OSやアプリケーションを別のサーバーに移動するには、物理的なサーバーの入れ替えやネットワークの再設定など、多くの時間と労力を要しました。しかし、仮想環境では、仮想マシンを別の物理サーバーへ簡単に移動することができます。

この仮想環境の特性を活かすことで、特定のサーバーに負荷が集中することを避けることができます。例えば、アクセスが集中するWebサーバーを複数の物理サーバーに分散して配置することで、負荷を分散し、安定したサービスを提供することが可能になります。

このように、仮想環境はワークロードの偏りを解消し、システム全体のリソースを効率的に利用することを可能にする技術と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仮想環境の定義 | 物理サーバー上に複数の仮想マシンを構築し、OSやアプリケーションを動作させる環境 |

| ワークロード | 仮想マシン上で動作するOSやアプリケーション、関連データ全体 |

| 仮想環境の利点 | ワークロードを柔軟に配置・移動できる →負荷分散による安定したサービス提供が可能 |

| 物理環境との比較 | OSやアプリケーションの移動に時間と労力がかかる |