ネットワーク衝突:コリジョンとその回避方法

ICTを知りたい

先生、『コリジョン』って、どういう意味ですか?

ICT研究家

『コリジョン』は、みんなで一緒に道路を使っている時に、車がぶつかってしまうようなイメージだよ。ネットワークの世界では、データがぶつかってしまうことを言うんだ。

ICTを知りたい

どうしてデータがぶつかってしまうのですか?

ICT研究家

昔は、1つの道をみんなで交代で使ってデータを送っていたから、タイミングが重なるとぶつかってしまっていたんだ。今は、それぞれ専用の道が用意されているから、ぶつかることはほとんどないんだよ。

コリジョンとは。

「情報通信技術でよく聞く『衝突』という言葉について説明します。『衝突』とは、インターネット線や無線で繋がる機器同士が、同じタイミングで情報を送ろうとした時に起こる現象です。情報の衝突が起こると、データがうまく送れなくなり、通信速度が遅くなってしまいます。

初期のインターネット規格では、一本の線で送受信を行うため、同時に送受信ができませんでした。そのため、複数の機器が同時に情報を送ると衝突が起きてしまうため、送るときと受け取るときを交互に切り替える必要がありました。

この衝突を避けるために、『CSMA/CD』という技術が開発されました。これは、他の機器が通信していないか監視し、誰かが通信していたら送信を待つことで衝突を防ぎます。

しかし、現在主流のインターネット規格では、複数の機器が同時に送受信できるようになりました。これは、信号を振り分ける装置を使うことで実現しており、基本的に衝突は起こりません。

無線LANの場合は、『CSMA/CA』という技術で衝突を回避します。ただし、障害物があると電波が届かず衝突が起こる場合もあるため、『CSMA/CA with RTS/CTS』という、データ送信の許可を取る方法で衝突を防いでいます。

コリジョン:データ衝突の発生原因

– コリジョンデータ衝突の発生原因とは?ネットワークを利用していると、「コリジョン」という言葉を耳にすることがあります。これは、データが衝突して通信エラーが発生することを指します。では、なぜこのような衝突が起こってしまうのでしょうか?イメージとしては、一本の細いパイプに複数の場所から同時に水を流し込む様子を想像してみてください。水がぶつかり合って、スムーズに流れなくなってしまうことが容易に想像できるでしょう。ネットワークの場合もこれと似ています。複数の端末が、共通の通信回線を使って同時にデータを送信しようとすると、データ同士が衝突してしまうのです。特に、以前広く使われていたイーサネット規格(10BASE5や10BASE2)では、一本の通信回線を複数の端末で共有する仕組みを採用していました。しかも、一度に一方向にしかデータを送ることができない「半二重通信」という方式だったため、複数の端末が同時にデータを送信しようとすると、高い確率でデータが衝突し、コリジョンが発生していました。このように、コリジョンはネットワークの通信効率を大きく低下させる要因となります。そのため、現代のネットワーク環境では、コリジョンの発生を抑える様々な技術が導入されています。

| 発生原因 | 詳細 |

|---|---|

| データの衝突 | 複数の端末が共通の通信回線を使って同時にデータを送信しようとすると、データ同士が衝突する。 |

| 共通の通信回線 | 以前のイーサネット規格(10BASE5や10BASE2)では、一本の通信回線を複数の端末で共有していた。 |

| 半二重通信 | 一度に一方向にしかデータを送ることができないため、複数の端末が同時にデータを送信しようとすると、コリジョンが発生しやすかった。 |

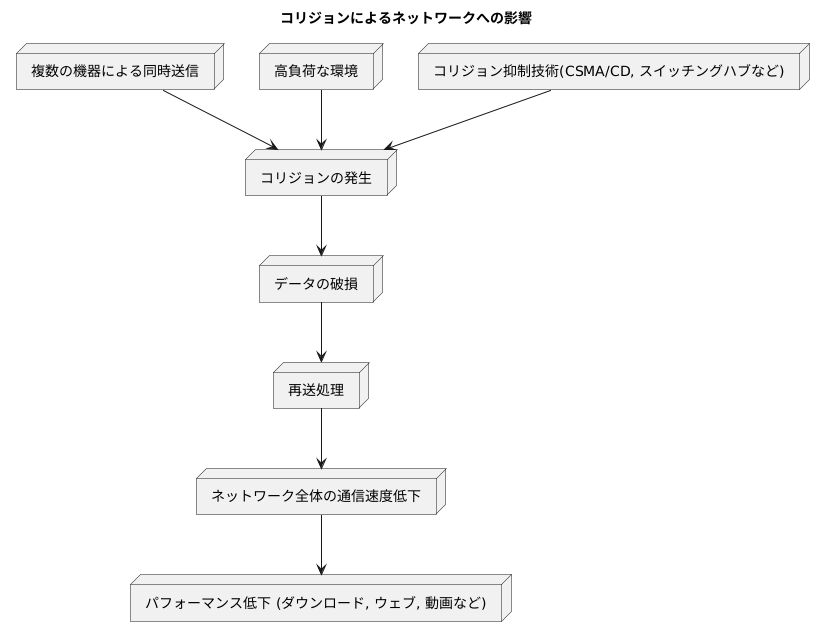

コリジョンの影響:通信速度の低下

ネットワーク上では、複数の機器が同時にデータを送信しようとすることで、データの衝突が発生することがあります。この衝突を「コリジョン」と呼びます。コリジョンが発生すると、送信中のデータは壊れてしまい、正しく相手に届きません。

データが壊れてしまった場合は、再度データを送信する必要があり、この再送処理がネットワーク全体の通信速度を低下させる要因となります。その結果、ファイルのダウンロードやウェブページの表示に時間がかかったり、動画が途切れたりするなど、様々な場面でパフォーマンスの低下を感じることになります。

特に、多くの機器がネットワークに接続し、大量のデータを送受信しているような高負荷な環境では、コリジョンが発生する頻度が高くなるため、深刻な問題に発展する可能性があります。

このような問題を解決するために、コリジョンの発生を抑制したり、発生した場合でも影響を最小限に抑えるための様々な技術が開発されてきました。代表的な技術としては、CSMA/CD方式やスイッチングハブの導入などが挙げられます。

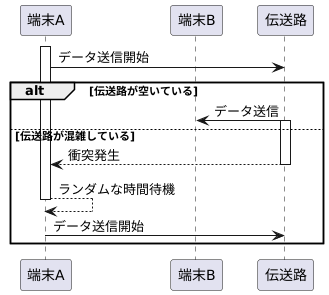

CSMA/CD:衝突を検知し回避

– CSMA/CD衝突を検知し回避CSMA/CDは、「Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection」の略称で、初期のイーサネット規格で採用されていた通信技術です。これは、複数の端末が共通の伝送路を使ってデータの送受信を行う際に、データの衝突を検知し、回避するための仕組みです。CSMA/CDを採用したネットワークでは、端末はデータを送信する前に、まず伝送路の状態を観察します。 伝送路が空いていれば、つまり他の端末がデータを送信していなければ、自分のデータを送り始めます。しかし、もし他の端末が既にデータを送信していることを検知した場合、自分の送信を遅らせます。これは、複数の端末が同時にデータを送信してしまうことで発生する「衝突」を防ぐためです。もし、複数の端末がほぼ同時に送信を開始してしまい、データの衝突が発生してしまった場合、CSMA/CDは衝突を検知し、送信を中断します。 衝突を検知した端末は、他の端末に衝突が発生したことを知らせるための特別な信号を送出し、その後、ランダムな時間待機してから、再度送信を試みます。このように、CSMA/CDは、伝送路を共有する複数の端末間で、データの衝突を回避・軽減するための仕組みです。ただし、ネットワークの負荷が高く、多くの端末が頻繁にデータを送信しようとすると、衝突の発生を完全に防ぐことはできません。そのため、近年普及している高速なイーサネット規格では、CSMA/CDに代わる、より効率的な技術が採用されています。

全二重通信:コリジョン発生の可能性を抑制

現代のネットワークにおいて広く普及しているイーサネット規格(10BASE-Tや100BASE-TXなど)では、全二重通信という方式が採用されています。この方式は、データの送信と受信にそれぞれ独立した回線を割り当てることで、同時送受信を可能にします。

従来の半二重通信では、送信と受信を交互に行う必要があり、データ送信が衝突する、いわゆる「コリジョン」が発生する可能性がありました。しかし、全二重通信では送信と受信が並行して行われるため、コリジョンの発生を大幅に抑えることができます。

さらに、ネットワーク内にスイッチングハブと呼ばれる装置を導入することで、各端末に対して専用の帯域を割り当てることができます。これにより、複数の端末が同時にデータを送信しても、互いに干渉することなく通信が可能となり、コリジョンが発生するリスクはさらに低下します。このように、全二重通信とスイッチングハブの組み合わせは、高速かつ安定したデータ通信を実現する上で非常に重要な役割を果たしています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 通信方式 | – 全二重通信:送信と受信に独立した回線を割り当て、同時送受信を行う – 半二重通信:送信と受信を交互に行うため、コリジョンが発生する可能性がある |

| 全二重通信のメリット | – コリジョンの発生を大幅に抑制 – スイッチングハブと組み合わせることで、各端末への専用帯域割り当てが可能となり、コリジョンリスクがさらに低下 |

| スイッチングハブの役割 | – 各端末に対して専用の帯域を割り当てることで、複数端末の同時データ送信でも干渉なく通信可能にする |

| 結論 | 全二重通信とスイッチングハブの組み合わせは、高速かつ安定したデータ通信を実現する上で重要 |

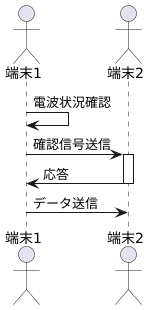

無線LANにおけるコリジョン回避:CSMA/CA

– 無線LANにおける衝突回避CSMA/CA無線LANは、電波を用いてデータの送受信を行うため、有線LANのようにケーブルを共有する方式とは異なり、送信中のデータが衝突してしまうことがあります。このような衝突が発生すると、データが破損し、再送が必要となるため、通信速度の低下やネットワークの不安定化につながります。有線LANでは、CSMA/CDという技術を用いて衝突を検知し、再送処理を行うことで通信の安定化を図っています。しかし、無線LANでは、電波の特性上、送信中のデータ衝突を検知することができません。そこで、無線LANではCSMA/CDではなく、-CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)-と呼ばれる衝突回避技術が用いられています。CSMA/CAでは、データを送信する前に、まず無線LAN端末は周囲の電波状況を確認し、他の端末がデータを送信していないことを確認します。このとき、他の端末がデータを送信していることを検知した場合、端末はランダムな時間待機した後、再度電波状況を確認します。そして、周囲にデータを送信している端末がないことを確認してから、データの送信を開始します。さらに、CSMA/CAでは、データ送信前に確認信号を送信し、受信側から応答があることを確認してから、実際のデータを送信します。このように、送信前に確認信号のやり取りを行うことで、より確実に衝突を回避することができます。ただし、無線LANの電波状況は常に変化するため、CSMA/CAを用いても完全に衝突を防ぐことはできません。電波状況が悪化したり、障害物などによって電波が届きにくい状況になると、データの衝突が発生する可能性があります。

さらなる衝突回避策:RTS/CTS

無線で情報をやり取りするLANの環境では、データの衝突を防ぐために、CSMA/CAという仕組みが使われています。これは、送信前に電波状況を確認して、他の機器が送信していないタイミングを見計らってデータを送るというものです。しかし、電波が届きにくい場所にいる機器同士や、障害物によって電波が遮られる場合には、この仕組みだけでは衝突を完全に防ぐことはできません。

そこで、より確実に衝突を防ぐために、RTS/CTSという技術が使われることがあります。これは、「送信要求」と「送信許可」のやり取りを、データ送信の前に行うという仕組みです。送信したい機器は、まず「送信要求」を相手に送ります。相手は、電波状況を確認して送信可能であれば「送信許可」を返します。そして、「送信許可」を受け取った機器だけがデータを送信します。

この仕組みを導入することで、たとえ電波状況が悪くても、データ送信の許可を得た機器だけが送信を行うため、衝突を確実に防ぐことができます。しかし、データを送信する前に、「送信要求」と「送信許可」のやり取りが必要となるため、その分だけ通信の効率が低下してしまうという側面もあります。そのため、RTS/CTSを使うかどうかは、ネットワークの状況や、通信の信頼性を重視するかどうかによって、適切に判断する必要があります。

| 項目 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| CSMA/CA | 送信前に電波状況を確認し、他の機器が送信していないタイミングでデータを送信 | 簡易な仕組みで衝突回避が可能 | 電波状況が悪い場合は衝突の可能性が残る |

| RTS/CTS | データ送信前に「送信要求」と「送信許可」をやり取りし、許可を得た機器のみ送信 | 電波状況に左右されず、確実に衝突を回避可能 | 「送信要求」「送信許可」のやり取りが発生するため、通信効率が低下する |