コンテンツ:インターネット上の情報

ICTを知りたい

先生、『コンテンツ』ってよく聞くんですけど、インターネット上の情報のことってイメージがあります。でも、テレビの内容とかもコンテンツって言うんでしょ? どう違うんですか?

ICT研究家

そうだね。「コンテンツ」は、もともと「中身」や「内容」という意味なんだ。だから、インターネットの情報だけでなく、テレビ番組やDVDの内容も「コンテンツ」と呼ぶことができるんだよ。

ICTを知りたい

なるほど! 元は同じ「中身」という意味なんですね。じゃあ、インターネットのコンテンツとテレビのコンテンツは、どうやって区別すればいいんですか?

ICT研究家

区別したいときは、「インターネットコンテンツ」や「テレビ番組のコンテンツ」のように、何のコンテンツなのかを具体的に言えば良いんだよ。文脈から判断できる場合も多いけどね。

コンテンツとは。

「情報通信技術に関係する言葉、『コンテンツ』について説明します。『コンテンツ』は、本来は中身や内容、趣旨といった意味を持つ言葉です。インターネット上のウェブサイトで発信される情報の集まりのことを指す場合が多く、特に『ウェブコンテンツ』と表現される場合は、ある特定のウェブページだけを指す場合もあれば、複数のウェブページ全体の内容を指す場合もあります。また、特定の内容を指すのではなく、『このウェブサイトのコンテンツ』のように、ウェブサイト全体の内容を表す場合もあります。さらに、テレビやDVDなどの媒体で提供される内容も『コンテンツ』と表現されます。」

コンテンツの意味

「コンテンツ」という言葉は、もともと物事の核心、中身、趣旨などを表す言葉として使われてきました。例えば、本のコンテンツといえば、その本の内容や書かれている文章を指します。

インターネットが普及した現代では、「コンテンツ」という言葉は、ウェブサイトやブログ、ソーシャルメディアなどで発信される情報全体を指す言葉として広く使われるようになりました。

具体的には、文章や画像、動画、音声データなどがコンテンツに含まれます。これらの情報は、ユーザーに価値を提供することを目的として作成され、ウェブサイトやアプリケーションを通じて発信されます。

コンテンツは、ユーザーの興味関心を引き、役に立つ情報や楽しませるエンターテイメントを提供することで、ウェブサイトやサービスの価値を高めるために重要な役割を果たします。

そのため、ユーザーのニーズを理解し、質の高いコンテンツを作成して発信することが、インターネット上で成功するために非常に重要です。

| コンテンツの旧来の意味 | コンテンツの現代の意味 |

|---|---|

| 物事の核心、中身、趣旨などを表す言葉。 例:本のコンテンツ=本の内容や文章 |

ウェブサイトやブログ、ソーシャルメディアなどで発信される情報全体を指す言葉。 具体的には ・文章 ・画像 ・動画 ・音声データなど |

Webコンテンツの種類

インターネット上には、実に様々な種類の情報発信サイトやサービスが存在します。企業が自社の商品やサービスを宣伝したり、情報を提供したりするために開設する「企業ウェブサイト」は、その代表例と言えるでしょう。また、個人が自分の趣味や考えを発信する場として、「ブログ」も広く利用されています。日常の出来事を綴った日記風のブログ、特定の趣味に関する情報を発信する専門的なブログなど、その内容は多岐にわたります。

ニュースや時事問題に関する情報を配信する「ニュースサイト」も、重要な情報源として多くの人が利用しています。新聞社やテレビ局が運営するサイトだけでなく、インターネット専業のニュースサイトも増えています。動画を共有できる「動画共有サイト」では、個人が作成した動画から、企業が宣伝を目的として公開する動画まで、様々な動画が公開されています。

これらの情報発信サイトでは、写真やイラスト、文章といった視覚的な情報だけでなく、動画や音声といった聴覚的な情報も組み合わせて利用されています。このように、インターネット上では多種多様な形式で情報が発信されており、利用者は自分の目的に合った情報を選び取って閲覧することができます。

| サイトの種類 | 説明 |

|---|---|

| 企業ウェブサイト | 企業が商品やサービスの宣伝や情報提供を行うサイト |

| ブログ | 個人が趣味や考えを発信するサイト |

| ニュースサイト | ニュースや時事問題に関する情報を配信するサイト |

| 動画共有サイト | 様々な動画が公開・共有されているサイト |

WebコンテンツとWebページの違い

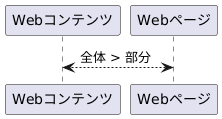

「ウェブコンテンツ」と「ウェブページ」という言葉は、どちらもインターネットと関係があり、よく似ていますが、実は異なるものを指します。

「ウェブページ」は、インターネット上で閲覧できる1つの文書のことを指します。たとえば、私たちが今見ているこの文章も、1つのウェブページです。ウェブページは、文章だけでなく、画像や動画、音声など様々な情報を含めることができます。これらの情報は、コンピュータが理解できる特別な言語(HTMLなど)を使って記述されています。

一方、「ウェブコンテンツ」は、ウェブサイトに掲載される情報全体を指す、より広い概念です。ウェブページはウェブコンテンツの一部と言えます。ウェブサイトに掲載される文章、画像、動画などはすべてウェブコンテンツです。ウェブコンテンツは、複数のウェブページで構成されることもあります。例えば、会社のウェブサイトは、会社紹介、商品紹介、お問い合わせなど、複数のページで構成されていることが一般的ですが、これらのページ全体を指して「ウェブコンテンツ」と呼ぶことができます。

このように、「ウェブページ」は個別の文書を指すのに対し、「ウェブコンテンツ」はウェブサイト上の情報全体を指すという違いがあります。

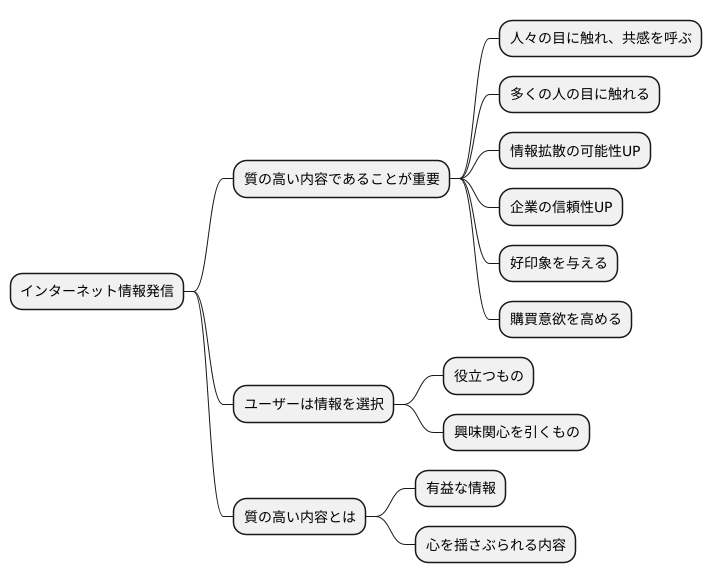

コンテンツの重要性

インターネット上で情報を発信する際、発信する内容の質は、その情報が人々の目に触れるか、そして共感を呼ぶのかを左右する重要な要素です。なぜなら、インターネット利用者は無数の情報の中から、自分に役立つもの、興味関心を引くものを取捨選択しているからです。

質の高い内容の情報を発信することで、多くの人はその情報に価値を、足を止めてくれるでしょう。そして、有益な情報や心を揺さぶられるような内容に触れたユーザーは、その情報を他者と共有したくなるものです。その結果、発信した情報はインターネット上で拡散し、より多くの人々に届く可能性が広がります。

企業が情報を発信する場合、質の高い内容は企業の信頼性を高め、好印象を与えるでしょう。魅力的な商品は、それについての分かりやすく興味深い説明が添えられることで、消費者の購買意欲を高めることに繋がります。

このように、インターネット上で情報を発信する際には、ユーザーの心を掴み、行動を促すような質の高い内容であることが非常に重要と言えるでしょう。

コンテンツのこれから

– コンテンツのこれから

技術の進歩は、私たちが目にする情報の形や届けられ方を大きく変えています。もはや文字や写真、動画といった従来の形式だけに留まらず、仮想現実や拡張現実といった最新技術を使った、まるでその場にいるかのような体験を味わえるコンテンツも登場しています。

仮想現実は、専用の機器を使うことで、現実には存在しない世界を現実のように体験できる技術です。ゲームやエンターテイメントの世界で特に注目されていますが、近年では、旅行や教育、医療といった分野でも活用が広がっています。例えば、自宅にいながらにして世界中の観光地を仮想的に訪れたり、手術のシミュレーションをよりリアルに行ったりすることが可能になります。

一方、拡張現実は、現実の世界にデジタル情報を重ね合わせて表示することで、現実を“拡張”する技術です。スマートフォンやタブレット端末のカメラを通して見ることができるARアプリが代表的です。家具の配置シミュレーションや道案内など、私たちの日常生活をより便利にするツールとして、既に広く普及しています。

このように、コンテンツは技術の進化とともに、ますます多様化し、私たちの生活に深く浸透していくと考えられます。ユーザーの求めるものや時代の流れを捉えながら、今後も新しいコンテンツが次々と生み出されていくことでしょう。

| コンテンツの種類 | 説明 | 用途例 |

|---|---|---|

| 仮想現実(VR) | 専用の機器を用いて、現実には存在しない世界を現実のように体験できる技術 | – ゲーム – エンターテイメント – 旅行 – 教育 – 医療(手術のシミュレーション) |

| 拡張現実(AR) | 現実の世界にデジタル情報を重ね合わせて表示することで、現実を“拡張”する技術 | – 家具の配置シミュレーション – 道案内 – ARアプリ |