処理を効率化する「スプール」とは?

ICTを知りたい

先生、『Spool』って、コンピューターでデータを一時的に保存しておく場所のことですよね?

ICT研究家

うん、そうだよ。でも、ただ保存するだけじゃないんだ。処理速度が違う機器同士でデータをやり取りする時に、スムーズに連携できるようにするための仕組みのことなんだ。

ICTを知りたい

処理速度が違う機器同士…ですか?

ICT研究家

例えば、パソコンで作った資料を印刷する場合を考えてみよう。パソコンは処理速度が速いけど、プリンターは遅いよね?そこで、『Spool』という仕組みを使うと、パソコンはプリンターの処理を待たずに、次の作業に移ることができるんだ。

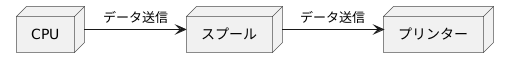

Spoolとは。

「コンピューターや通信に関わる用語で、『スプール』というものがあります。これは、『同時に周辺機器を動かす』という意味の英語の頭文字を取った言葉です。 コンピューターの処理速度を上げるために、データを一時的に保管しておく場所や仕組みのことを指します。例えば、プリンターやファックスの処理速度は、コンピューターの中心的な処理装置であるCPUに比べてずっと遅いです。もしCPUが直接プリンターにデータを送ろうとすると、プリンターが処理を終えるまでCPUは待たされ続けてしまい、多くの待ち時間が発生してしまいます。そこで、CPUとプリンターの間に専用のメモリー領域を設け、一旦ここにデータを送るようにします。するとCPUはプリンターの処理が終わるのを待たずに、次の処理に移ることができるため、CPUの拘束時間を大幅に短縮することができるのです。」

スプールの意味

– スプールの意味「スプール」とは、コンピューターが処理を効率的に行うために、処理速度の異なる装置間でデータをやり取りする際に、一時的にデータを保管しておく場所や仕組みのことです。この言葉は、英語で「糸巻き」を意味する「spool」から来ています。糸巻きに糸を巻き取っておくように、データを一時的に保管しておく様子に似ていることから、このように呼ばれています。例えば、プリンターで文書を印刷する場合を考えてみましょう。コンピューターは高速で処理を行いますが、プリンターはそれよりも低速で印刷を行います。もし、コンピューターからプリンターに直接データを送ると、処理速度の違いによってプリンターがデータを受け取れない、あるいはコンピューターの処理が滞ってしまう可能性があります。そこで活躍するのが「スプール」です。コンピューターはプリンターにデータを送る前に、スプールと呼ばれる場所に印刷データを一時的に保存します。そして、プリンターはスプールに蓄えられたデータを読み込みながら、自分のペースで印刷を進めていきます。このように、スプールを介することで、コンピューターとプリンターはそれぞれの速度で処理を行うことができ、結果として全体の処理速度の向上につながるのです。スプールはプリンターだけでなく、ハードディスクやメモリなど、処理速度の異なる様々な装置間でデータの受け渡しをスムーズに行うために利用されています。 「スプール」は、コンピューターを支える重要な仕組みの一つと言えるでしょう。

スプールの役割

– スプールの役割

コンピューターの世界では、処理速度の差がしばしば問題になります。例えば、情報を処理する中央処理装置(CPU)は非常に高速に動作しますが、プリンターなどの出力装置は処理速度が遅い場合があります。もしCPUがプリンターに直接データを送信すると、プリンターが処理を終えるまでCPUは待たなければならず、コンピューター全体の処理速度が低下してしまいます。

このような問題を解決するのが「スプール」です。スプールは、CPUとプリンターの間に入る「緩衝装置」のような役割を果たします。CPUは印刷データをスプールに送ると、すぐに他の処理に移ることができます。スプールは受け取ったデータを一時的に保管し、プリンターが処理できるタイミングで少しずつデータを渡します。

プリンターを例に挙げましたが、スプールは他の場面でも活躍します。例えば、音楽や動画をインターネットからダウンロードする際にも、スプールが利用されます。ダウンロードしたデータは一旦スプールに保存され、その後ゆっくりと再生されます。このように、スプールは処理速度の差を埋めることで、コンピューター全体の処理効率を高める重要な役割を担っているのです。

スプールの使用例

– スプールの使用例

スプールは、プリンターだけでなく、FAXやネットワーク通信など、様々な場面で活用されています。

例えば、大量の書類を印刷する場合を考えてみましょう。プリンターは一度に処理できるデータ量に限りがあるため、大量のデータを一度に送信すると、処理が追いつかず、印刷が遅くなってしまいます。そこで、スプールが活躍します。

スプールは、印刷するデータを一時的に保存しておく場所の役割を果たします。

利用者が印刷指示を出すと、データはまずスプールに送られ、順番に処理されます。プリンターはスプールに蓄えられたデータを受信し、自分のペースで印刷を進めることができます。

これにより、利用者は印刷が終わるまで待つことなく、他の作業を続けることができます。

ネットワーク通信でもスプールは重要な役割を担います。 大量のデータをネットワーク経由で送信する場合、送信側のコンピューターは一度にすべてのデータを送信するのではなく、スプールにデータを分割して保存します。

そして、ネットワークの状況を見ながら、少しずつデータを送信していきます。

ネットワークの混雑状況に応じてデータ送信を調整することで、ネットワークの負荷を軽減し、安定したデータ送信が可能になります。

このように、スプールは様々な場面でデータ処理の効率化に貢献しています。

| 用途 | スプールの役割 | メリット |

|---|---|---|

| プリンター | 印刷データを一時的に保存 | – 印刷処理を待つことなく、他の作業を続けられる – プリンターは自分のペースで印刷できる |

| ネットワーク通信 | 送信データを分割して保存し、ネットワーク状況に応じて少しずつ送信 | – ネットワークの負荷を軽減 – 安定したデータ送信が可能 |

スプールのメリット

– スプールのメリット

スプールには、大きく分けて二つの利点があります。一つ目は、処理の効率性が向上することです。コンピューターは、計算処理を行う中央処理装置(CPU)、データを読み書きする記憶装置、そしてデータを入力したり出力したりする装置など、様々な部品で構成されています。これらの部品はそれぞれ処理速度が異なり、例えばCPUは高速で処理を行う一方、プリンターなどの出力装置は処理に時間がかかります。このような処理速度の違いがあると、高速で処理を行うCPUが、処理速度の遅い出力装置の処理が完了するまで待たなければならず、結果としてコンピューター全体の処理速度が低下してしまいます。

しかし、スプール機能を使うことで、この問題を解決できます。スプール機能は、処理速度の遅い出力装置へのデータ送信を一時的に記憶装置に保存することで、CPUが他の処理を待つことなく次の処理に移れるようにします。このように、スプール機能は処理速度の異なる装置間を調整することで、コンピューター全体の処理能力を向上させることができます。

二つ目は、資源の有効活用です。前述の通り、スプール機能を使用すると、CPUは出力処理の完了を待たずに他の処理に移ることができます。これは、CPUなどの貴重な資源を無駄な待ち時間に使わずに済むことを意味し、その分を他の処理に有効活用できることを意味します。例えば、表計算ソフトで複雑な計算処理を行いながら、同時に文書作成ソフトで資料を作成するといった作業も、スプール機能があることでスムーズに行うことができます。このように、スプール機能は限られた資源を効率的に活用することを可能にします。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 処理の効率性向上 | CPUが処理速度の遅い出力装置の処理完了を待たずに済むため、コンピューター全体の処理能力が向上する。 |

| 資源の有効活用 | CPUが出力処理の完了を待たずに他の処理に移れるため、CPUなどの資源を有効活用できる。 |

まとめ

– まとめコンピューターを快適に利用できる背景には、「スプール」という技術の存在があります。一見、目立たない技術ですが、コンピューターの処理効率を大きく向上させる重要な役割を担っています。スプールとは、処理速度の異なる装置間でデータのやり取りを行う際に、処理速度の速い装置にデータを送信し、一時的にデータを蓄積しておく仕組みのことです。例えば、プリンターで印刷を行う場合を考えてみましょう。文書作成ソフトで作成した文書データは、そのままではプリンターで印刷することはできません。そこで、スプール機能を持つコンピューターは、文書データを一度ハードディスクなどの記憶装置に蓄積します。そして、プリンターが処理できる速度に合わせて、データを少しずつプリンターに送信します。この仕組みによって、文書作成ソフトは印刷処理が終わるまで待たされることなく、次の作業に移ることができます。つまり、スプールは処理速度の遅い装置がボトルネックとなって、全体の処理速度が低下することを防いでいるのです。このように、スプールは私たちが意識することなく、コンピューターの処理効率向上に大きく貢献しています。快適なコンピューター操作を支える陰の立役者と言えるでしょう。

| 技術 | 説明 | メリット | 具体例 |

|---|---|---|---|

| スプール | 処理速度の異なる装置間でデータのやり取りを行う際に、処理速度の速い装置にデータを送信し、一時的にデータを蓄積しておく仕組み | 処理速度の遅い装置がボトルネックとなって、全体の処理速度が低下することを防ぐ | プリンターで印刷を行う際に、文書データを一度ハードディスクに蓄積し、プリンターが処理できる速度に合わせてデータを少しずつ送信する |