システムを構成する要素~サブシステムとは?~

ICTを知りたい

先生、『サブシステム』って、よく聞くんですけど、具体的にどんなものですか?

ICT研究家

良い質問だね! 大きなシステムの一部だけど、それ自体で一つの機能を持ったものを指すんだ。例えば、会社全体で使うシステムを想像してみて。

ICTを知りたい

会社のシステム… ああ、給料を計算するシステムとかですか?

ICT研究家

その通り! 給料システムも、顧客管理システムも、在庫管理システムも、それぞれがサブシステムになるんだね。 これらが組み合わさって、会社全体の大きなシステムとして動いているんだよ。

Subsystemとは。

大きなシステムを機能ごとに分割したものを『サブシステム』といいます。サブシステムはシステム全体の一部ですが、それ自体が独立したシステムとして成り立っています。例えば、会社の基幹システムでいえば、会計システム、給与システム、顧客管理システム、在庫管理システムなどが、それぞれサブシステムにあたります。

サブシステムとは

– サブシステムとは

複雑なシステムを開発・運用するには、システム全体を機能ごとに分割して、小さな単位で管理することがよくあります。この小さな単位の一つ一つを「サブシステム」と呼びます。 サブシステムは、全体を構成する一部分でありながら、それぞれが特定の役割を担い、独立して動作することができます。

例として、会社の業務全体を管理する大規模なシステムを考えてみましょう。このシステムは、「会計システム」「人事システム」「生産管理システム」といった複数のサブシステムで構成されているとします。

「会計システム」は、日々の取引や財務状況を記録・処理する役割を担います。

「人事システム」は、従業員の入退社や給与、勤怠といった情報を管理します。

「生産管理システム」は、製品の製造計画から出荷まで、生産活動全般を管理します。

このように、それぞれのサブシステムは独立して動作していますが、互いに連携し、情報を共有することで、会社全体の業務が円滑に進むように連携して動いています。 例えば、従業員の給与計算を行う際には、「人事システム」から従業員情報が、「会計システム」に連携され、給与計算が行われます。

サブシステムを導入することで、大規模で複雑なシステムを、小さな単位で管理・開発することが可能になります。そのため、システム開発の効率化、柔軟性の向上、問題発生時の影響範囲の縮小といったメリットがあります。

サブシステムの例

– サブシステムの例サブシステムは、私たちの身の回りにある様々な機械やシステムにおいて、重要な役割を担っています。複雑なシステムを構成する、独立した機能を持つ要素のことです。例えば、自動車を例に考えてみましょう。自動車は、快適で安全な運転を実現するために、多数の部品や装置によって構成されています。これらの部品や装置は、それぞれが独立した機能を持つサブシステムとして分類することができます。エンジンシステムは、燃料を燃焼させて動力を発生させる役割を担っています。 エンジンを効率よく動かすためには、燃料供給装置や冷却装置、排気装置など、様々な部品が連携して動作する必要があります。 ブレーキシステムは、自動車の速度を減速させたり、停止させたりするために必要不可欠です。 ブレーキペダル、ブレーキオイル、ブレーキディスクなど、複数の部品が連動することで、安全な制動力を生み出しています。 また、電気系統は、エンジン始動や照明、エアコンなど、様々な電装品に電力を供給する役割を担っています。 バッテリー、オルタネーター、配線など、多くの部品が連携して動作することで、自動車内の電力を安定供給しています。このように、自動車は、エンジンシステム、ブレーキシステム、電気系統など、複数のサブシステムが連携して動作することで、安全で快適な運転を実現しています。それぞれのサブシステムは独立して機能していますが、互いに連携し合うことで、より大きな目的を達成しています。航空機、コンピュータ、工場の製造ラインなど、複雑なシステムにおいても同様に、サブシステムは重要な役割を担っています。それぞれのサブシステムが独立して設計・開発・運用されることで、システム全体の開発効率や信頼性を向上させることができます。

| サブシステム | 役割 | 構成要素例 |

|---|---|---|

| エンジンシステム | 燃料を燃焼させて動力を発生させる | 燃料供給装置、冷却装置、排気装置 |

| ブレーキシステム | 自動車の速度を減速・停止させる | ブレーキペダル、ブレーキオイル、ブレーキディスク |

| 電気系統 | 電装品に電力を供給する | バッテリー、オルタネーター、配線 |

サブシステムのメリット

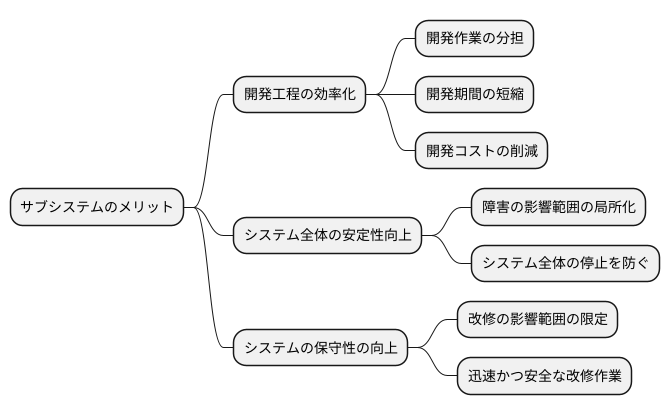

– サブシステムのメリット現代社会において、情報システムは複雑化の一途を辿っています。このような複雑なシステムを効率的に開発し、安定的に運用するためには、システム全体をいくつかの独立したサブシステムに分割するという手法が有効です。これが「サブシステム」という概念であり、システム開発と運用に多くのメリットをもたらします。まず、サブシステム化の最大のメリットは、開発工程の効率化と言えるでしょう。巨大なシステムを開発する場合、その作業は膨大になりがちです。しかし、サブシステムごとに開発チームを組むことで、開発作業を分担し、並行して進めることが可能となります。これにより、開発期間の短縮と開発コストの削減を実現できます。また、サブシステムはそれぞれが独立して動作するため、システム全体の安定性向上にも寄与します。仮に、あるサブシステムに障害が発生した場合でも、他のサブシステムは影響を受けずに稼働を続けることができます。これは、システム全体への影響を最小限に抑え、システムの停止を防ぐ上で非常に重要です。さらに、サブシステムはシステムの保守性を向上させる効果もあります。例えば、機能の改修や追加を行う際、影響範囲は改修対象のサブシステムに限定されます。他のサブシステムへの影響を考慮する必要がないため、迅速かつ安全に改修作業を進めることが可能となります。このように、サブシステムはシステム開発の効率化、安定性の向上、保守性の向上など、様々なメリットをもたらす重要な概念です。システム開発においては、サブシステムを効果的に活用することで、より高品質なシステムを構築することが可能となるでしょう。

サブシステムとシステムの関係

「サブシステム」と「システム」は、切り離せない関係にあります。サブシステムは、それぞれが独立した機能を持つシステムですが、同時に上位のシステムの一部として組み込まれ、連携して動作することで、より大きな目的を達成します。

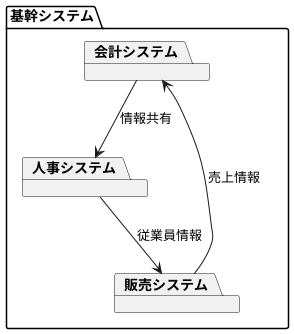

例として、会社の業務全体を管理する「基幹システム」を考えてみましょう。この大きなシステムは、「会計システム」「人事システム」「販売システム」といった複数のサブシステムから構成されます。それぞれのサブシステムは、会計処理、従業員情報管理、商品販売管理など、特定の業務を独立して処理できます。

しかし、これらのサブシステムは単独で動くだけではありません。例えば、「販売システム」で商品が売れると、その情報は「会計システム」に伝わり、売上として計上されます。また、「人事システム」からは従業員情報が共有され、各システムで適切な権限管理が行われます。このように、サブシステム同士が連携し、データを共有することで、「基幹システム」全体が円滑に機能するのです。

このように、サブシステムはシステム全体を構成する重要な要素であり、互いに連携しながら動作することで、システム全体の目的達成に貢献しています。

まとめ

複雑で大規模なシステムを開発、運用していく際に、システム全体をいくつかの独立した小さなシステムに分割することがよくあります。この分割された小さなシステムのことを「サブシステム」と呼びます。

サブシステムは、システム全体を機能ごとに分割することで、システム開発や運用を効率的に行うことを目的としています。大きなシステムを小さな単位に分割することで、開発者は担当部分に集中できるため、開発期間の短縮やコスト削減に繋がります。また、特定の機能に問題が発生した場合でも、影響範囲をそのサブシステム内に限定できるため、システム全体の停止といった大きな障害を防ぐことができます。さらに、一部分の機能変更や改修を行う場合でも、他のサブシステムに影響を与えることなく作業を進めることができるため、柔軟性の高いシステム構築が可能になります。

システム全体の開発効率向上、障害の影響範囲の縮小、改修時の柔軟性向上といったメリットがあることから、サブシステムは複雑なシステムを扱う上で非常に重要な概念と言えます。システム開発や運用において、サブシステムという概念を理解し、適切に設計・運用することが、システム全体の成功に繋がる重要な要素と言えるでしょう。

| サブシステムとは | メリット |

|---|---|

| 複雑で大規模なシステムを、独立した小さなシステムに分割したもの |

|