システム開発の要!3層アーキテクチャとは?

ICTを知りたい

先生、「3層アーキテクチャ」ってどういう意味ですか?

ICT研究家

良い質問だね! 3層アーキテクチャは、建物を建てるように、システムを3つの層に分けて作る考え方だよ。それぞれの層は役割が違って、例えば、ユーザーが実際に操作する画面表示の部分、データ処理をする部分、データを保管する部分、のように分かれるんだ。

ICTを知りたい

ふーん。3つに分けることで、何かいいことがあるんですか?

ICT研究家

もちろんだよ!役割ごとに分かれているから、それぞれの部分を専門的に作ったり、直したりすることができるんだ。例えば、画面表示が変わっても、データ処理の部分はそのまま使うことができるので、効率的に開発や管理ができるんだよ。

3層アーキテクチャとは。

コンピュータやネットワーク関係の言葉で「3層アーキテクチャ」というものがあります。これは、従来の2層式のクライアントサーバーシステムを、3つの部分に分けて作る方法のことです。そもそもクライアントサーバーシステムは、2層アーキテクチャと呼ばれるのが一般的です。これは、サーバーに情報を蓄積するデータベースを置き、クライアント側に色々なアプリを入れてシステムを作ります。しかし、この2層アーキテクチャでは、クライアント側でアプリ管理に負担がかかってしまうという問題がありました。そこで登場したのが3層アーキテクチャです。これは、クライアント側にユーザーが操作する画面である「プレゼンテーション層」、サーバー側にデータの処理を行う「ファンクション層」、そしてデータベースにアクセスする「データ層」の3つに分けて、それぞれの役割をはっきりさせます。こうすることで、システムの性能が上がり、開発や保守もしやすくなるのです。さらに、データ処理などをサーバー側で行うため、クライアント側のコンピュータの性能が低くても使えるという利点もあります。

システム構築の基礎、クライアントサーバーシステム

– システム構築の基礎、クライアントサーバーシステム情報システムを構築する上で、欠かせない概念の一つに「クライアントサーバーシステム」があります。これは、システムを構成する要素を、役割に応じて「クライアント」と「サーバー」の二つに分け、連携させることで動作させる仕組みです。クライアントは、利用者の指示や要求を受け取る役割を担います。例えば、私たちが普段利用するパソコンやスマートフォンは、クライアントとして機能しています。これらの端末から、ウェブサイトの閲覧やデータの検索などを指示すると、その指示はネットワークを通じてサーバーへと送られます。サーバーは、クライアントから受け取った指示に基づき、必要な処理を実行し、その結果をクライアントに返します。サーバーは、高性能なコンピュータや専用のソフトウェアを備え、大量のデータを管理したり、複雑な処理を高速で行ったりすることができます。ウェブサイトを公開しているコンピュータや、メールの送受信を管理するコンピュータなどは、サーバーとして機能しています。クライアントとサーバーは、役割分担を明確にすることで、効率的かつ柔軟なシステム構築を可能にします。例えば、複数のクライアントからの要求を、一つのサーバーで集中的に処理することで、資源の効率的な利用が可能となります。また、クライアント側の端末環境に依存することなく、サーバー側で機能を追加したり、性能を向上させたりすることが容易になります。クライアントサーバーシステムは、インターネットや社内ネットワークなど、現代の様々な情報システムの基盤となっています。この仕組みを理解することは、システム構築の基礎を築く上で非常に重要と言えるでしょう。

| 要素 | 役割 | 例 |

|---|---|---|

| クライアント | 利用者の指示や要求を受け取り、サーバーに送信する。サーバーからの処理結果を表示する。 | パソコン、スマートフォン |

| サーバー | クライアントからの指示に基づき、処理を実行し、結果をクライアントに返す。大量のデータ管理や複雑な処理を行う。 | ウェブサイトを公開しているコンピュータ、メールサーバー |

2層アーキテクチャの功罪

従来のコンピューターシステムの構成として広く採用されてきたのが、2層アーキテクチャと呼ばれる方式です。これは、利用者が操作する端末であるクライアントと、情報を保管したり処理したりするサーバーという、2つの役割を持つ要素でシステムを構築するものです。

この2層アーキテクチャの最大の利点は、構造が単純で理解しやすく、開発や運用が比較的容易という点です。そのため、かつては多くの企業情報システムがこの方式を採用していました。しかし、この単純さが裏目に出てしまうケースも少なくありませんでした。

2層アーキテクチャでは、クライアント側がアプリケーションの処理やデータ管理の一部を担う必要があるため、クライアント側の負担が大きくなってしまうことがあります。その結果、処理速度が遅くなったり、クライアント端末ごとにソフトウェアの更新や管理を行う必要が生じたりするなど、運用管理の煩雑化を招く可能性がありました。

特に、インターネットの普及とともに、アクセスが集中する大規模システムでは、これらの問題が顕著化しました。そこで、これらの課題を解決するために、サーバー側に処理を集中させ、クライアント側の負担を軽減する3層アーキテクチャが登場することになります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 従来型アーキテクチャ | 2層アーキテクチャ |

| 構成要素 | – クライアント(端末) – サーバー(情報保管・処理) |

| メリット | 構造が単純で理解しやすく、開発や運用が比較的容易 |

| デメリット | – クライアント側の負担が大きくなる – 処理速度の低下 – クライアント端末ごとにソフトウェアの更新や管理が必要 – アクセス集中時の処理能力低下 |

| 課題解決策 | 3層アーキテクチャ |

3層アーキテクチャの登場

従来の2層構造のシステムでは、クライアント側に処理が集中し、システム全体の負荷が高くなるという問題を抱えていました。また、機能の追加や変更の度にクライアント側の修正が必要となり、保守や管理の面でも非効率的でした。

これらの課題を解決するのが3層アーキテクチャです。従来のクライアントとサーバーの間に、新たにアプリケーションの処理を専門に行う「ファンクション層」を設けることで、システム全体の役割分担を明確化しました。

3層アーキテクチャでは、クライアント層は主に利用者からの入力を受け付け、画面表示を行う役割を担います。ファンクション層は、クライアント層から受け取った指示に基づき、データベースへのアクセスやビジネスロジックの実行などの処理を行います。そして、サーバー層はデータの保管や検索といったデータベース管理を担います。

このように処理を3つの層に分割することで、従来クライアント側で行っていた処理の多くをファンクション層が担うことができるようになり、クライアント側の負担軽減と処理の効率化を実現しました。また、機能の追加や変更はファンクション層のみで行うことができるため、システム全体の柔軟性も向上しました。

3層構造によるメリット

システム開発において広く採用されている3層構造は、処理をプレゼンテーション層、アプリケーション層、データ層の3つに分割することで、様々な利点をもたらします。

まず、システム全体の処理能力が向上します。ユーザーからのアクセスはアプリケーション層で集中して処理されるため、個々のリクエストへの応答性を高め、多くのユーザーが同時にシステムにアクセスしても安定したパフォーマンスを維持できます。

次に、開発や改修が柔軟かつ効率的に行えるようになります。それぞれの層は独立して開発・テストできるため、特定の層に修正を加えても他の層への影響を最小限に抑えられます。このため、迅速な機能追加や変更が可能となり、開発期間の短縮やコスト削減に繋がります。

さらに、システムの拡張性や柔軟性も向上します。例えば、新たな機能を追加する場合でも、アプリケーション層に手を加えるだけで済みます。また、将来的なデータ容量の増加やアクセス数の増加にも、データ層やアプリケーション層の強化だけで対応できるため、長期的な視点からもメリットがあります。

| 層 | メリット |

|---|---|

| プレゼンテーション層 | ユーザーインターフェースを担当 |

| アプリケーション層 |

|

| データ層 | データの保管・管理を担当 |

| 3層構造全体 |

|

3層アーキテクチャの活用例

3層アーキテクチャは、多くのソフトウェア開発で広く採用されている、システム構築のための基本的な考え方です。これは、システムを役割の異なる3つの層に分割することで、開発や保守を効率的に行うことを目的としています。

例えば、インターネット上で商品を売買するECサイトを例に考えてみましょう。この場合、利用者が商品を閲覧したり、買い物かごに入れたりするページは「プレゼンテーション層」と呼ばれ、見た目の美しさや操作のしやすさが求められます。次に、商品の在庫状況を確認したり、注文手続きを処理したりする部分は「ファンクション層」と呼ばれ、正確かつ迅速な処理が求められます。そして、商品情報や顧客情報など、サイト運営に必要な様々なデータを保管するのが「データ層」で、情報の安全性や信頼性が求められます。

このように、3層アーキテクチャを採用することで、それぞれの層に特化した開発や保守が可能になります。例えば、見た目を変更する場合でも「プレゼンテーション層」のみの修正で済み、「ファンクション層」や「データ層」には影響を与えません。これにより、開発期間の短縮やコスト削減、システム全体の品質向上につながります。

3層アーキテクチャの将来性

– 3層アーキテクチャの将来性

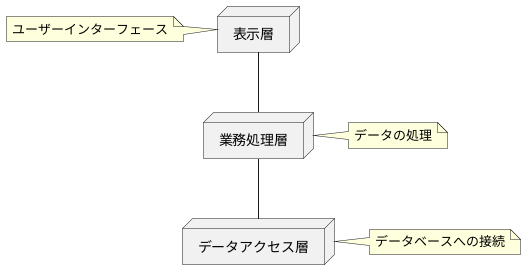

3層アーキテクチャは、現代のシステム開発において欠かせないものとなっています。これは、システムを表示層、業務処理層、データアクセス層の3つの層に分けることで、それぞれを独立して開発・運用できる柔軟性を備えているためです。

表示層は、ユーザーインターフェースを担当します。ウェブページやモバイルアプリなど、ユーザーが直接操作する部分です。業務処理層は、システムの中核を担い、ユーザーからの要求に応じてデータの処理を行います。データアクセス層は、データベースへの接続やデータの読み書きを担当します。

このように役割を分担することで、例えばユーザーインターフェースを変更する場合でも、業務処理層やデータアクセス層に影響を与えることなく変更できます。また、システムの規模が大きくなった場合でも、層ごとに開発・運用を分担することで、効率的に開発を進めることができます。

近年、クラウドコンピューティングの普及やマイクロサービスアーキテクチャの登場など、システム開発を取り巻く環境は大きく変化しています。しかし、3層アーキテクチャの基本的な考え方は、これらの新しい技術やアーキテクチャにも適用できます。そのため、3層アーキテクチャは今後もシステム開発の基礎として重要な役割を担い続けると考えられます。