システム安定稼働の鍵:ウォームスタンバイとは

ICTを知りたい

先生、『ウォームスタンバイ』って何か教えてください。

ICT研究家

いい質問だね。『ウォームスタンバイ』は、簡単に言うと、メインで動くコンピューターとは別に、予備のコンピューターを準備しておくことだよ。もしメインのコンピューターが壊れても、すぐに予備のコンピューターに切り替えられるようにしておくんだ。

ICTを知りたい

なるほど!でも、どうして『ウォーム』スタンバイって言うんですか?

ICT研究家

それはね、『ウォームスタンバイ』の場合、予備のコンピューターは普段は動いていないか、メインのコンピューターとは違う動き方をしているんだ。だから、メインのコンピューターが壊れた時に、すぐに完璧に動くように準備体操しておく必要があるんだよ。だから『ウォーム』って言うんだよ。

ウォームスタンバイとは。

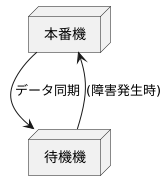

「情報通信技術でよく使われる『ウォームスタンバイ』という言葉について説明します。これは、メインで動いているシステムとは別に、予備のシステムを準備しておくことを指します。もしもの時、メインシステムに何か問題が起きて動かなくなってしまった場合、すぐに予備システムに切り替えて使えるようにしておくのです。ウォームスタンバイでは、普段は予備システムには必要なデータなどを時間差を置いてコピーしています。より重要な役割を持つサーバーなどでは、『ホットスタンバイ』という方法が使われることもあります。これは、常に予備システムにも最新データなどを同期させておき、メインシステムと全く同じ状態にしておくことで、すぐに切り替えられるようにするものです。」

はじめに

– はじめ

現代社会において、情報通信技術は、私たちの生活に欠かせないものとなっています。企業の業務システムや公共サービスなど、様々な場面で情報通信技術が活用されており、常に安定したシステムの稼働が求められています。

もしも、システムが停止してしまったら、業務が滞ってしまうだけでなく、人々の生活にも大きな影響を与えかねません。

このような事態を防ぎ、システムの信頼性を高めるために、様々な技術が開発されてきました。その中でも重要な技術の一つとして、「ウォームスタンバイ」があります。

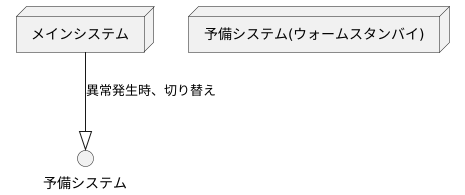

ウォームスタンバイとは、簡単に言うと、メインのシステムと全く同じシステムを予備として用意し、メインシステムに異常が発生した場合に、すぐに予備システムに切り替えるという技術です。

この技術によって、システムの停止時間を最小限に抑え、安定稼働を実現することができます。今回はより詳しく、ウォームスタンバイの概要やメリット・デメリット、そして具体的な活用事例について解説していきます。

ウォームスタンバイとは

– ウォームスタンバイとは情報システムにおいて、安定稼働を実現するには、予期せぬトラブルに備えることが重要です。そのための有効な手段の一つとして、「ウォームスタンバイ」と呼ばれる方式があります。ウォームスタンバイは、メインで稼働しているシステム(本番機)とは別に、予備として待機しているシステム(待機機)を用意する手法です。普段は本番機が稼働し、待機機は休眠状態にあります。しかし、待機機はただ眠っているわけではありません。本番機から定期的にデータや状態を受け取り、常に最新に近い状態を保っています。もしも本番機に障害が発生した場合、この待機機に運用を切り替えることで、システム全体の停止時間を最小限に抑え、業務への影響を軽減できるのです。従来の「コールドスタンバイ」と呼ばれる方式では、待機機は完全に停止しており、いざ切り替えようとした際に、データの復旧や設定の確認などに時間を要していました。一方、ウォームスタンバイは、待機機があらかじめ準備を整えているため、迅速な復旧が可能となります。このように、ウォームスタンバイは、システムの可用性と信頼性を高めるための有効な手段と言えるでしょう。

ウォームスタンバイの特徴

– ウォームスタンバイの特徴システムの安定稼働を支える上で欠かせないのが、障害発生時に備えたスタンバイ体制です。スタンバイにはいくつかの種類がありますが、その中でもウォームスタンバイは、ホットスタンバイとコールドスタンバイの特徴を併せ持ち、両者の“良いとこ取り”をしたような方式と言えます。ホットスタンバイは、常に待機機を稼働させている点が最大の特徴です。そのため、主要なシステムに障害が発生した場合でも、ほぼ瞬時に待機機に切り替えることができ、業務への影響を最小限に抑えられます。しかし、常にシステムを稼働させておくには、相応の電力や冷却設備が必要となり、コストがかさんでしまうという側面も持ち合わせています。一方のコールドスタンバイはというと、こちらは待機機を停止状態に置いておくことで、電力消費や運用コストを大幅に削減できます。しかし、いざというときに待機機を起動させてからデータ復旧などを行う必要があるため、システムの復旧までに時間がかかってしまう点がデメリットと言えます。ウォームスタンバイは、これらのメリットとデメリットを踏まえ、コストと復旧時間のバランスを重視した方式です。具体的には、待機機を最低限の稼働状態にとどめておくことで、ホットスタンバイよりはコストを抑えつつ、コールドスタンバイよりは迅速な復旧を実現しています。このように、ウォームスタンバイは、システムの特性や予算、許容できる復旧時間などを考慮した上で、最適なスタンバイ方式を選択する上で、重要な選択肢の一つとなります。

| スタンバイ方式 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ホットスタンバイ | 待機機を常に稼働させている | 障害発生時、ほぼ瞬時に待機機に切り替えられるため、業務への影響を最小限に抑えられる | 電力や冷却設備が必要となり、コストがかさんでしまう |

| コールドスタンバイ | 待機機を停止状態にしておく | 電力消費や運用コストを大幅に削減できる | 待機機の起動やデータ復旧に時間がかかり、システム復旧までに時間がかかる |

| ウォームスタンバイ | 待機機を最低限の稼働状態にしておく | ホットスタンバイよりコストを抑えつつ、コールドスタンバイより迅速な復旧を実現 | – |

ウォームスタンバイのメリット

– ウォームスタンバイのメリットウォームスタンバイは、システムの可用性と信頼性を高めるための有効な手段であり、多くの利点を提供します。その中でも特に重要なメリットとして、耐障害性の向上と業務への影響の最小化、そしてコスト削減が挙げられます。まず、ウォームスタンバイは、システムの耐障害性を高めることで、予期せぬトラブルや障害発生時にも安定した稼働を維持することを可能にします。本番機に障害が発生した場合、あらかじめ準備しておいた待機機に処理を速やかに切り替えることで、システム全体の停止時間を最小限に抑え、業務の中断を回避することができます。これは、事業継続性の観点からも非常に重要な要素です。次に、ウォームスタンバイは、ホットスタンバイと比較して、コストを抑えられる点も大きなメリットです。ホットスタンバイは、待機機を常時稼働させておく必要があるため、運用コストが大きくなってしまいます。一方、ウォームスタンバイでは、待機機は通常時は停止状態に置かれるため、電力消費やシステム資源の使用量を大幅に削減することができます。これは、特に大規模なシステムや長期間の運用において、大きなコスト削減効果をもたらします。このように、ウォームスタンバイは、システムの信頼性と可用性を向上させながら、コスト効率にも優れたソリューションと言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 耐障害性の向上 | 本番機障害時に待機機へ切り替え、システム全体の停止時間を最小限に抑え、業務中断を回避 |

| 業務への影響の最小化 | システム全体の停止時間を最小限にすることで、業務への影響を最小限に抑える |

| コスト削減 | 待機機は通常時停止状態のため、電力消費やシステム資源の使用量を削減 |

ウォームスタンバイのデメリット

ウォームスタンバイは、主系システムに障害が発生した場合に備え、予備系システムを待機させておくシステム構成です。しかし、万全に見えるこの方法にも、いくつかのデメリットが存在します。

まず、復旧に時間がかかるという点が挙げられます。ウォームスタンバイでは、待機系システムは主系システムの完全な複製ではなく、システムの基本設定や一部のデータのみを同期しています。そのため、主系システムで障害が発生した場合、待機系システムを完全に復旧させるためには、残りのデータの復元やアプリケーションの起動といった、多くの手順を踏む必要があります。これは、ホットスタンバイのように、待機系システムが常に最新の状態を維持しているシステム構成と比較すると、大きなデメリットと言えます。

また、待機系システムの動作保証も課題となります。ウォームスタンバイでは、待機系システムは常時稼働しているわけではありません。そのため、いざという時に正常に動作するかを確認するためには、定期的なテストやメンテナンスが欠かせません。しかし、これらの作業はシステム管理者にとって大きな負担となり、運用コストの増加にもつながります。

このように、ウォームスタンバイはホットスタンバイと比較して、復旧時間や運用コストの面でデメリットが存在します。システムを導入する際には、これらのデメリットを踏まえ、システムの要件や予算に合わせて、最適なシステム構成を選択する必要があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 主系システムに障害が発生した場合に備え、予備系システムを待機させておくことができる。 | – 復旧に時間がかかる。 – 待機系システムの動作保証が課題となる。 |

ウォームスタンバイの活用事例

– ウォームスタンバイの活用事例ウォームスタンバイは、様々なシステムで活用されています。特に、システムの停止が顧客や事業に大きな影響を与えるシステムにおいて、その真価を発揮します。例えば、金融機関のオンラインバンキングシステムを考えてみましょう。もしシステムが停止してしまったら、顧客は預金の確認や送金といったサービスを受けられなくなり、多大な迷惑をかけることになります。このような事態を防ぐため、金融機関ではウォームスタンバイを採用し、メインシステムに障害が発生した場合でも、予備システムに切り替えることで、サービスを継続できるようにしています。また、インターネット通販サイトでも、ウォームスタンバイは重要な役割を担っています。セール期間中や新商品発売時など、アクセスが集中するタイミングでシステムがダウンしてしまうと、機会損失に繋がってしまうだけでなく、企業の信頼を失墜させてしまう可能性もあります。ウォームスタンバイを導入することで、アクセスが集中してもシステムが安定稼働し続け、顧客はスムーズに買い物を楽しむことができます。近年では、クラウドサービスの普及に伴い、クラウド環境におけるシステムの耐障害性を高めるためにも、ウォームスタンバイが活用され始めています。クラウドサービスは、従来のシステムに比べて安価で導入しやすいというメリットがある一方、障害発生時の影響範囲が大きくなる可能性も孕んでいます。そのため、重要なシステムをクラウドに移行する際には、ウォームスタンバイを導入することで、障害発生時のリスクを低減することが重要と言えるでしょう。

| 活用事例 | 内容 |

|---|---|

| 金融機関のオンラインバンキングシステム | システム停止による顧客への影響が大きいため、ウォームスタンバイによりサービス継続性を確保 |

| インターネット通販サイト | アクセス集中時のシステムダウンによる機会損失や信頼失墜を防ぎ、安定稼働を実現 |

| クラウドサービス | 障害発生時の影響範囲拡大のリスクを低減するため、クラウド環境におけるシステム耐障害性を強化 |