システム開発に革命!オブジェクト指向とは?

ICTを知りたい

『オブジェクト指向』って、どんなものですか?難しそうでよくわからないです。

ICT研究家

そうだね。『オブジェクト指向』は、コンピュータプログラムの作り方の一つなんだけど、簡単に言うと、プログラムを『物』を組み合わせて作る考え方のことなんだ。

ICTを知りたい

『物』を組み合わせて作る、ということですか?

ICT研究家

そう。例えば、車を作るのに、タイヤやエンジンなどの部品を組み合わせて作るように、プログラムも部品を組み合わせて作れるんだ。それぞれの部品に役割があって、それを組み合わせることで、複雑なプログラムも作れるようになるんだよ。

オブジェクト指向とは。

コンピューターシステムの開発手法の一つに、「もの中心の見方」というものがあります。これは、システムを、まるで物を組み合わせるように作っていく考え方のことです。それぞれの物には、役割や機能が決められていて、それらを組み合わせてシステム全体を作っていきます。 これ以前は、「データ中心の見方」、つまり情報そのものをどのように扱うかという点に重点が置かれていました。しかし、システムが複雑になるにつれて、より分かりやすく、扱いやすい方法として、「もの中心の見方」が主流になってきました。そして、現在広く使われている「もの中心のプログラミング」も、この考え方に基づいています。

オブジェクト指向:ソフトウェア開発の新しい考え方

コンピューターソフトウェアの開発は、非常に複雑な作業であり、まるで巨大なパズルを組み立てるようなものです。この複雑さを少しでも軽減し、より効率的に、再利用性の高いソフトウェアを開発するために、様々な方法が考え出されてきました。その中でも、近年主流となっているのが「オブジェクト指向」という考え方です。

従来のソフトウェア開発では、プログラムは上から下へと順番に処理を進める一連の流れとして捉えられていました。しかし、オブジェクト指向では、プログラムを「モノ」中心の考え方で構築していきます。

例えば、ゲーム開発を例に考えてみましょう。従来の手法では、キャラクターの動きや敵の出現、アイテムの表示などを全てプログラムで順番に記述していく必要がありました。しかし、オブジェクト指向では、キャラクターや敵、アイテムなどをそれぞれ独立した「モノ」として定義します。それぞれの「モノ」は、自身のデータ(例えば、体力や攻撃力、表示位置など)と、そのデータに対する操作(例えば、移動する、攻撃する、アイテムを使うなど)をひとまとめに持っています。

このように、プログラムを独立した「モノ」の集まりとして捉えることで、開発者は個々の「モノ」の設計と実装に集中することができます。また、「モノ」は他のプログラムでも再利用することができるため、開発効率の向上とソフトウェアの再利用性の向上に大きく貢献します。

| 開発手法 | 考え方 | メリット | 例(ゲーム開発) |

|---|---|---|---|

| 従来手法 | プログラムを上から下へ処理が進む流れとして捉える | – | キャラクターの動き、敵の出現、アイテム表示などを全てプログラムで順番に記述 |

| オブジェクト指向 | プログラムを「モノ」中心に構築する | – 開発者は個々の「モノ」の設計と実装に集中できる – 「モノ」の再利用による開発効率とソフトウェアの再利用性の向上 |

キャラクター、敵、アイテムなどをそれぞれ独立した「モノ」として定義 (例:体力や攻撃力などのデータと、移動や攻撃などの操作を持つ) |

ものを組み立てるようにソフトウェアを作る

– ものを組み立てるようにソフトウェアを作る

コンピュータプログラムを作る際、従来の手続き型プログラミングでは、プログラム全体の流れを順を追って記述していく必要がありました。これは、まるで料理のレシピのように、手順を一つずつ書き出すようなものです。

一方、近年注目されているオブジェクト指向プログラミングでは、プログラムを構成する要素を「もの」として捉えます。

例えば、ゲーム開発を例に考えてみましょう。キャラクター、アイテム、ステージなどは、それぞれ独立した「もの」として考えることができます。これらの「もの」はそれぞれ、名前や体力といった情報(属性)と、移動する、攻撃するといった動作(メソッド)を持ちます。

オブジェクト指向プログラミングでは、これらの「もの」を組み合わせてプログラムを作っていきます。これは、まるでブロックを組み立てるように、プログラムを構築していくイメージです。

このように、現実世界のものと似たような考え方でプログラムを構築していくのが、オブジェクト指向プログラミングの特徴です。

オブジェクト指向プログラミングは、プログラムの再利用性や保守性を高めることができるため、大規模なソフトウェア開発に適しています。

| プログラミングパラダイム | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 手続き型プログラミング | – プログラムの流れを手順を追って記述 – 料理のレシピのように、手順を一つずつ書き出す |

|

| オブジェクト指向プログラミング | – プログラムを構成する要素を「もの」として捉える – 「もの」は情報(属性)と動作(メソッド)を持つ – 「もの」を組み合わせてプログラムを作る – ブロックを組み立てるようにプログラムを構築 |

– プログラムの再利用性や保守性を高める – 大規模なソフトウェア開発に適している |

データ中心主義からの脱却

かつて、情報システム開発においては「データ構造中心志向」が主流でした。これは、扱うデータとその処理手順を別々に定義していく考え方です。例えば、顧客情報を扱うシステムであれば、まず顧客番号、氏名、住所といったデータ項目を決め、それらをデータベースに格納する構造を設計します。その後、それらのデータに対する検索、更新といった処理手順をプログラムとして記述していくのです。

しかし、システムが複雑化するにつれて、このやり方には限界が見えてきました。データと処理が分離されているため、それぞれの関連性が把握しづらくなり、プログラムの修正や機能追加が困難になっていったのです。

こうした問題を解決するために登場したのが「オブジェクト指向」という考え方です。オブジェクト指向では、データとその処理をひとまとめにして「オブジェクト」として扱います。顧客情報を例に取ると、顧客番号、氏名、住所といったデータと、それらを検索、更新する処理手順が一体となって「顧客オブジェクト」として定義されます。

オブジェクト指向は、システム開発をより人間にとって分かりやすく、柔軟なものにする画期的なアプローチとして、広く受け入れられるようになりました。データと処理を一体化することで、システムの構造が把握しやすくなり、変更にも強くなるからです。現代のソフトウェア開発において、オブジェクト指向は欠かせない考え方となっています。

| データ構造中心志向 | オブジェクト指向 | |

|---|---|---|

| 概要 | データと処理を別々に定義する | データと処理をひとまとめにした「オブジェクト」として扱う |

| メリット | – | – システム構造が把握しやすい – 変更に強い – 人間にとって分かりやすい |

| デメリット | – システムが複雑になると、関連性の把握が困難 – プログラムの修正や機能追加が困難 |

– |

| 例 | 顧客情報を扱うシステムの場合 ・顧客番号、氏名、住所などのデータを定義 ・検索、更新などの処理をプログラムで記述 |

顧客情報を扱うシステムの場合 ・顧客番号、氏名、住所などのデータと、検索、更新などの処理を「顧客オブジェクト」として定義 |

オブジェクト指向プログラミングの普及

近年、多くのプログラマーがオブジェクト指向プログラミングを採用するようになっています。これは、従来の手続き型プログラミングとは異なる、革新的なアプローチです。手続き型プログラミングでは、プログラムは一連の手順や命令として記述されますが、オブジェクト指向プログラミングでは、データとそのデータを操作する手順をまとめた「オブジェクト」という単位でプログラムを構成します。

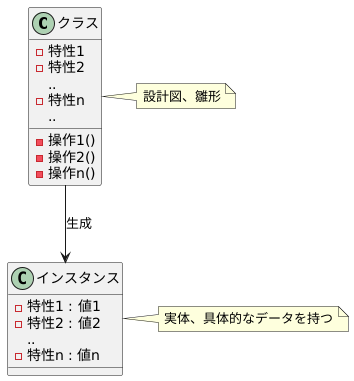

オブジェクト指向プログラミングでは、このオブジェクトを設計するための blueprints とも言うべき「クラス」を定義します。クラスは、オブジェクトの特性や動作を定義した設計図のようなもので、具体的なデータを含みません。そこから、実際にデータを持つ「インスタンス」と呼ばれるオブジェクトを生成します。例えば、「車」というクラスを定義する場合、「色」「速度」「メーカー」などが特性として挙げられます。そして、この「車」クラスから、「赤い車」「速度100kmの車」といった具体的なインスタンスを生成することができます。

このように、オブジェクト指向プログラミングは、現実世界をプログラム上で表現することに適した考え方と言えます。Java、C++、Pythonといった人気のあるプログラミング言語がこぞってオブジェクト指向プログラミングをサポートしていることから、その効率性と柔軟性の高さが伺えます。

オブジェクト指向がもたらす未来

– オブジェクト指向がもたらす未来オブジェクト指向は、現代のソフトウェア開発において、もはや欠かせない考え方となっています。その影響力は、プログラミング言語という枠組みを超えて、システム設計やデータベース設計など、ソフトウェア開発のあらゆる場面に広がっています。従来の開発手法では、プログラムは処理の流れを中心に記述されてきました。しかし、システムが複雑化すると、プログラムの修正や機能追加が困難になるという問題がありました。オブジェクト指向では、プログラムを「モノ」と「処理」に分解して、モノを操作することで処理を実現するという考え方を取ります。これは、現実世界を模倣した考え方であり、システムを理解しやすく、変更にも柔軟に対応できるという利点があります。このオブジェクト指向の考え方は、プログラミング言語にとどまらず、システム設計やデータベース設計にも大きな影響を与えています。例えば、システム設計では、システムを構成する要素をオブジェクトとして捉え、それぞれの役割や関係性を明確にすることで、より分かりやすく保守性の高いシステムを構築することができます。また、データベース設計においても、データをオブジェクトとして扱うことで、データの整合性を保ちながら柔軟なデータ管理を実現することができます。今後も、オブジェクト指向は進化を続けると予想されます。特に、IoTやAIといった技術の進展に伴い、より複雑で大規模なシステム開発が求められています。このような状況において、オブジェクト指向は、システムの複雑さを管理し、開発効率を高めるための重要な鍵となると考えられています。オブジェクト指向は、ソフトウェア開発の未来を支える基盤として、その重要性を増していくでしょう。

| 従来の開発手法 | オブジェクト指向 |

|---|---|

| 処理の流れを中心に記述 | プログラムを「モノ」と「処理」に分解 |

| システムの修正や機能追加が困難 | 現実世界を模倣した考え方のため、理解しやすく変更に柔軟 |

| – | システム設計やデータベース設計にも影響 |

| オブジェクト指向がもたらす未来 |

|---|

| IoTやAIといった技術の進展に伴い、より複雑で大規模なシステム開発が求められる |

| システムの複雑さを管理し、開発効率を高めるための重要な鍵 |