システム開発の基礎知識!キューとは?

ICTを知りたい

先生、『Queue』(キュー)って、どういう意味ですか?

ICT研究家

『Queue』は、『列』という意味で、コンピューターの世界では、データを順番に処理していくための仕組みだよ。例えば、遊園地のアトラクションの待ち行列を想像してみて。

ICTを知りたい

なるほど。アトラクションだと、先に乗った人が先に降りていきますね。

ICT研究家

その通り!『Queue』は、データが入ってきた順番通りに処理されるので、先に来たデータから順番に処理されるんだ。これを『先入れ先出し』と言うんだよ。

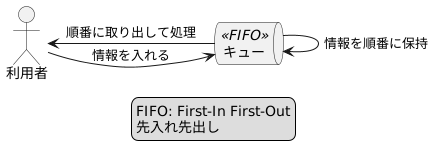

Queueとは。

「情報通信技術でよく使われる『キュー』という用語について説明します。『キュー』は英語で「列」という意味で、コンピューターの分野では、データを先に入れたものから順に取り出すリスト構造を指します。キューは、最も基本的なデータ構造の一つで、要素が到着した順に一列に並び、先に入ったものから順番に取り出されます。これは、順番を待つ人の行列と同じ仕組みなので、『待ち行列』とも呼ばれます。」

キュー:データの順番を管理する仕組み

コンピュータの世界では、様々な情報が処理され、その流れは複雑です。情報を整理し、適切な順番で処理する仕組みはシステム開発において非常に重要になります。その中でも、「キュー」は基本的な仕組みの一つであり、情報を整理して順番通りに処理することを得意としています。

キューは、銀行の窓口に並ぶ行列を想像すると理解しやすいかもしれません。銀行の窓口では、先着順にサービスを受けられます。一番先に並んだ人が最初にサービスを受け、その後ろに並んでいた人が順番にサービスを受けていきます。

キューでは、情報はこの行列のように扱われます。新しい情報が入ってくると、行列の最後尾に並びます。そして、処理を行う際には、行列の先頭から順番に情報を取り出して処理していきます。このように、キューは情報を入れた順番通りに取り出すため、順番が重要な処理に適しています。

例えば、プリンターで複数の書類を印刷する場合を考えてみましょう。もし、キューという仕組みがなかったら、印刷指示を出した順番通りに印刷されないかもしれません。しかし、キューを使うことで、先に指示を出した書類から順番に印刷されるため、印刷結果がばらばらになることを防ぐことができます。

このように、キューは情報処理の順番を管理するために欠かせない仕組みと言えるでしょう。

日常生活で見られるキューの例

私たちは日常生活の中で、知らず知らずのうちに「順番待ち」をしています。この「順番待ち」こそが、情報処理の分野で「キュー」と呼ばれるものです。スーパーマーケットやコンビニエンスストアのレジで会計を待つとき、私たちは自然と列に並び、自分の順番が来るのを待ちます。これは、先に来た人から順番に処理を行うという、キューの基本的な仕組みが反映されています。

また、銀行のATMコーナーでも、順番待ちのために番号札を引くことがあります。この番号札も、私たちがバラバラに来た順番を記録し、処理の順番を管理するための、キューの一種と言えます。ほかにも、テーマパークの人気アトラクションや、病院の診察など、順番待ちが発生する場面は数多くあります。このように、キューは、情報処理の専門用語としてだけでなく、私たちの日常生活に深く浸透している、身近な存在なのです。

| 場面 | 説明 |

|---|---|

| スーパーマーケットやコンビニエンスストアのレジ | 先に来た人から順番に会計を処理する |

| 銀行のATMコーナー | 番号札によって、来た順番を記録し、処理する順番を管理する |

| テーマパークの人気アトラクション、病院の診察 | 順番待ちが発生する |

キューの仕組み:先入れ先出し

– キューの仕組み順番を守るデータ構造データの順番を管理することは、様々な場面で重要です。例えば、銀行のATMや飲食店の順番待ちシステムなど、順番を守るべき場面は私たちの身の回りに多く存在します。このような場面で活用されるのが、「キュー」というデータ構造です。キューは、データを入れたり出したりする操作を、特定のルールに従って行う仕組みです。このルールは「先入れ先出し」と呼ばれ、英語のFirst-In, First-Outの頭文字をとってFIFOと表現されることもあります。「先入れ先出し」とは、最初にキューに追加されたデータが、最初にキューから取り出されることを意味します。 例として、銀行のATMの順番待ちを想像してみましょう。ATMの前に人が並び始めると、自然と列ができます。そして、最初に来た人は列の一番前に立ち、ATMが空くと一番最初に利用できます。その後も、来た順番に列の後ろに並び、順番が来たらATMを利用します。このように、ATMの順番待ちはまさに「先入れ先出し」の例です。最初に来た人が最初にATMを利用できるというルールが、暗黙のうちに守られています。キューは、このような「順番を守る」というシンプルなルールをデータ管理に適用した仕組みと言えるでしょう。

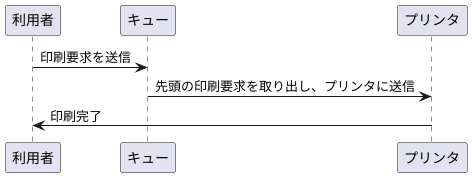

キューの活用例:プリンタ処理

コンピュータの世界では、情報を効率的に処理するために様々な仕組みが用いられています。その一つに「キュー」と呼ばれるものがあります。キューは、データを一時的に保管し、順番に処理していくための仕組みです。

身近な例として、プリンタの処理があります。職場や家庭で、複数の利用者が同時に印刷を実行する場面を想像してみてください。もし、キューという仕組みがなければ、プリンタはどの印刷要求から処理すれば良いのか分からなくなってしまいます。そこで活躍するのがキューです。

利用者からの印刷要求は、すぐにプリンタに送られるのではなく、一旦キューと呼ばれる場所に順番に格納されます。これは、行列に並んで順番を待つ様子に似ています。そして、プリンタはキューの先頭、つまり最も早く到着した印刷要求から順番に処理を進めていきます。

このように、キューを用いることで、複数の印刷要求が競合することなく、順番に処理されることが保証されます。この仕組みにより、私たちはスムーズに印刷作業を行うことができるのです。

システム開発におけるキューの重要性

– システム開発における順番待ちの大切さ情報システム開発において、データ処理の順番を管理することは、システムの安定稼働に欠かせない要素です。 特に、複数の処理が同時並行で実行されるような複雑なシステムでは、データ処理の順番が乱れてしまうと、予期しない結果を引き起こし、システム全体に悪影響を及ぼす可能性があります。このような問題を回避するために、順番待ちの仕組みである「キュー」が重要な役割を果たします。キューは、データ処理の順番を一時的に記憶し、順番通りに処理を実行するように制御する役割を担います。 例えば、複数の利用者からの要求を処理するシステムを考えてみましょう。要求が同時に発生した場合でも、キューを利用することで、それぞれの要求は順番通りに処理され、データの矛盾や処理の遅延を防ぐことができます。キューの導入により、システムは処理能力を超えた負荷にも対応できるようになり、安定した稼働を実現できます。 また、処理の順番が保証されることで、システムの挙動が予測しやすくなり、開発効率の向上や保守性の向上にも繋がります。このように、キューは情報システム開発において重要な役割を担っており、システムの安定稼働、信頼性の向上に大きく貢献します。システム開発者は、キューの特性を理解し、適切に活用することで、より高品質なシステムを構築することができます。

| 情報システム開発におけるキューの重要性 | 詳細 |

|---|---|

| システム安定稼働の鍵 | データ処理の順番管理は、システムの安定稼働に不可欠 |

| 同時並行処理への対応 | 複数の処理が同時に行われる複雑なシステムでは、順番の乱れが問題を引き起こす可能性 |

| キューの役割 | データ処理の順番を一時的に記憶し、順番通りの処理実行を制御 |

| キュー導入のメリット | – データの矛盾や処理の遅延を防ぐ – 処理能力を超えた負荷にも対応可能 – システムの挙動を予測しやすく、開発効率・保守性向上 |

| 結論 | キューはシステムの安定稼働、信頼性向上に大きく貢献し、高品質なシステム構築に役立つ |