コンピューターの要!ハードウェアとは?

ICTを知りたい

先生、「ハードウェア」って5つの種類があるって習ったんですけど、具体的にどんなものがあるのか、教えてください。

ICT研究家

いい質問だね!5つの種類は、計算や処理を行う「中央処理装置」、データを保存する「主記憶装置」と「補助記憶装置」、データを入力する「入力装置」、そして結果を出力する「出力装置」だよ。では、それぞれ具体的にどんなものがあるか、わかるかな?

ICTを知りたい

えーと、「中央処理装置」はコンピューターの頭脳で…CPUのことですよね?「入力装置」はキーボードやマウスで、「出力装置」はディスプレイとか…?「主記憶装置」と「補助記憶装置」は、ちょっとよくわからないです…

ICT研究家

素晴らしい!その通りだよ!「主記憶装置」は、コンピューターが作業中にデータやプログラムを一時的に記憶しておく場所で、メモリーとも呼ばれるよ。そして「補助記憶装置」は、データを長期間保存しておく場所で、ハードディスクやUSBメモリなどがこれにあたるよ。わかりましたか?

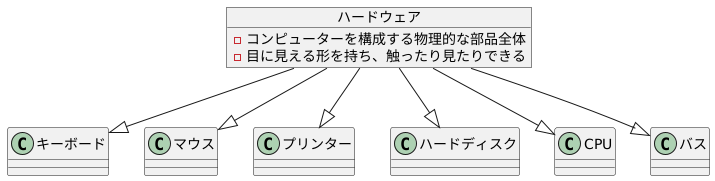

ハードウェアとは。

「コンピューターに関係する言葉で、『ハードウェア』というものがあります。これは、コンピューターを作っている機械や電子回路など、実際に目に見える部品のことを指します。大きく五つに分けることができます。一つ目は、計算や処理を行う「中央処理装置」、二つ目は、データやファイル、プログラムを保存する「主記憶装置」、三つ目は、たくさんのデータを保存しておく「補助記憶装置」、四つ目は、データを入力するための「入力装置」、五つ目は、結果を表示したり、知らせたりする「出力装置」です。これらの部品をまとめて、『ハードウェア』と呼ぶことがよくあります。ちなみに、形がなく、コンピューターを動かすためのプログラムや命令を出すものは、『ソフトウェア』と呼ばれます。」

ハードウェアの定義

– ハードウェアの定義「ハードウェア」とは、コンピューターを構成する、実際に触ることができる物理的な部品全体を指す言葉です。 私たちの身の回りにある机や椅子、鉛筆などを思い浮かべてみてください。これらと同じように、ハードウェアも目に見える形を持ち、実際に触ったり、見たりすることができる存在です。ハードウェアには、コンピューター本体はもちろんのこと、情報を入力するためのキーボードやマウス、画面に表示された内容を出力するプリンターなども含まれます。 さらに、情報を記録するハードディスクや情報を処理するCPU、コンピューター内部で情報をやり取りするためのバスなどもハードウェアの一部です。これらの部品はそれぞれ異なる役割を担っており、互いに連携することでコンピューター全体として機能します。例えば、キーボードで文字を入力すると、その情報はまずCPUに送られ処理されます。その後、処理された情報は画面に表示するためにグラフィックカードに送られ、最終的にモニターに映し出されます。このように、ハードウェアはコンピューターを動かすための基盤となる、無数の部品によって構成されていると言えるでしょう。

ハードウェアの5つの種類

コンピューターを構成するハードウェアは、その役割に応じて大きく5つの種類に分類できます。

まず、コンピューターの頭脳として挙げられるのが「中央処理装置(CPU)」です。CPUは、人間で例えると脳みそにあたり、プログラムに記述された命令を読み取り、計算や処理を行います。コンピューターの性能を左右する重要な部品の一つと言えるでしょう。

次に、プログラムやデータを記憶する役割を担うのが「主記憶装置(メモリ)」と「補助記憶装置」です。メモリは、CPUが処理を行う際に必要なプログラムやデータを一時的に記憶する場所です。処理速度が速い点が特徴ですが、電源を切るとデータが消えてしまうという特性も持ち合わせています。一方、ハードディスクやSSDといった補助記憶装置は、コンピューターの電源を切ってもデータを保持しておくことができます。こちらは、写真のデータや作成した文書などを保存しておく際に利用されます。

そして、私たち人間がコンピューターに指示を与えるために必要なのが「入力装置」です。キーボードやマウスなどが代表的な入力装置として挙げられます。キーボードは、文字や記号を入力する装置であり、マウスは、画面上のカーソルを動かしたり、ファイルを選択したりする際に使用します。

最後に、コンピューターからの処理結果を受け取るための「出力装置」があります。代表的なものとしては、ディスプレイやプリンターなどが挙げられます。ディスプレイは、処理結果を画面に表示する装置であり、プリンターは、処理結果を紙に印刷する装置です。

このように、ハードウェアはそれぞれ異なる役割を担っており、これらの装置が連携することで、コンピューターは様々な作業を効率的に行うことができるのです。

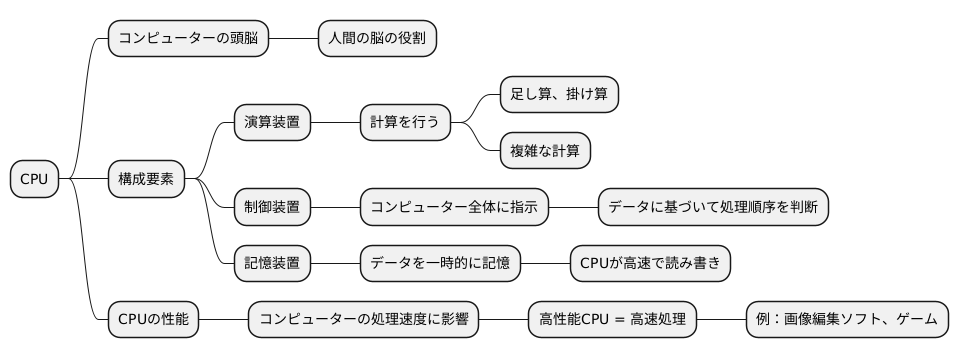

中央処理装置(CPU)の役割

中央処理装置(CPU)は、コンピューターの頭脳とも言える重要な部品です。人間で例えるなら、まさに脳の役割を担っています。私たちが何かを考えるように、コンピューターも様々な処理を行いますが、その中心的な役割を担うのがCPUなのです。

CPUは、大きく分けて「演算装置」「制御装置」「記憶装置」の3つの要素から構成されています。演算装置は、文字通り計算を行う場所です。足し算や掛け算といった基本的な計算から、より複雑な計算まで、あらゆる演算処理を行います。制御装置は、コンピューター全体に指示を出す司令塔のような役割を担います。入力されたデータに基づいて、どの順番でどの処理を行うかを判断し、各装置に指示を出します。記憶装置は、一時的にデータを記憶しておく場所です。CPUは、記憶装置にアクセスしながら、必要なデータを高速で読み書きし、処理を行います。

CPUの性能は、コンピューターの処理速度に大きく影響します。高性能なCPUを搭載したコンピューターは、多くの処理を高速でこなすことができます。例えば、画像編集ソフトやゲームなど、複雑な処理を必要とするソフトウェアも、高性能なCPUを搭載したコンピューターであれば、より快適に動作します。CPUは、コンピューターの性能を左右する重要な要素の一つと言えるでしょう。

記憶装置の種類と役割

コンピュータを動かす上で欠かせないのが、情報を記憶しておく記憶装置です。記憶装置には、大きく分けて二つの種類があります。

一つは「主記憶装置」です。これは、例えるならコンピュータの「作業台」のような役割を担います。コンピュータが処理しているデータやプログラムは、一時的にこの主記憶装置に置かれ、CPUが高速で処理を行います。主記憶装置の特徴は、その処理速度の速さにあります。しかし、容量が小さく、電源を切るとデータが消えてしまうという側面も持ち合わせています。

もう一つは「補助記憶装置」です。こちらは、コンピュータの「倉庫」に例えられます。大量のデータやプログラムを、長期的に保存しておく場所です。ハードディスクやSSDなどが、この補助記憶装置に該当します。主記憶装置と比較すると、処理速度は劣りますが、大容量のデータを保存できること、そして電源を切ってもデータが消えないことが大きな特徴です。

このように、コンピュータは役割の異なる二種類の記憶装置を巧みに使い分けることで、膨大な情報を処理し、私たちに様々なサービスを提供しているのです。

| 種類 | 特徴 | 役割 | 例 |

|---|---|---|---|

| 主記憶装置 |

|

コンピュータの「作業台」 CPUが処理するデータやプログラムを一時的に保存する |

– |

| 補助記憶装置 |

|

コンピュータの「倉庫」 大量のデータやプログラムを長期的に保存する |

ハードディスク、SSD |

入力装置と出力装置

私たちはコンピューターとやり取りをする際に、情報を送ったり受けたりする必要があります。その役割を担うのが、入力装置と出力装置です。

入力装置は、私たちが持つ情報や指示をコンピューターが理解できる形に変換して伝える役割を担います。例えば、文字を入力したい時はキーボードを使い、絵を描きたい時はタブレットやマウスを使います。また、音声を入力したい時はマイクを使います。このように、入力装置には様々な種類があり、それぞれ異なる役割を担っています。

一方、出力装置は、処理された結果を私たちが理解できる形に変換して表示する役割を担います。例えば、文字や画像を見たい時はディスプレイに表示し、紙に印刷したい時はプリンターを使います。また、音楽を聴きたい時はスピーカーから音を流します。出力装置も、私たちが情報を受け取るための様々な手段を提供しています。

このように、入力装置と出力装置は、私たちがコンピューターとコミュニケーションを取るために欠かせない存在です。これらの装置によって、私たちはコンピューターをより便利に、そして快適に利用することができるのです。

| 分類 | 種類 | 役割 | 例 |

|---|---|---|---|

| 入力装置 | キーボード | 文字の入力 | – |

| 入力装置 | タブレット、マウス | 絵を描く | – |

| 入力装置 | マイク | 音声の入力 | – |

| 出力装置 | ディスプレイ | 文字や画像の表示 | – |

| 出力装置 | プリンター | 紙への印刷 | – |

| 出力装置 | スピーカー | 音楽の再生 | – |

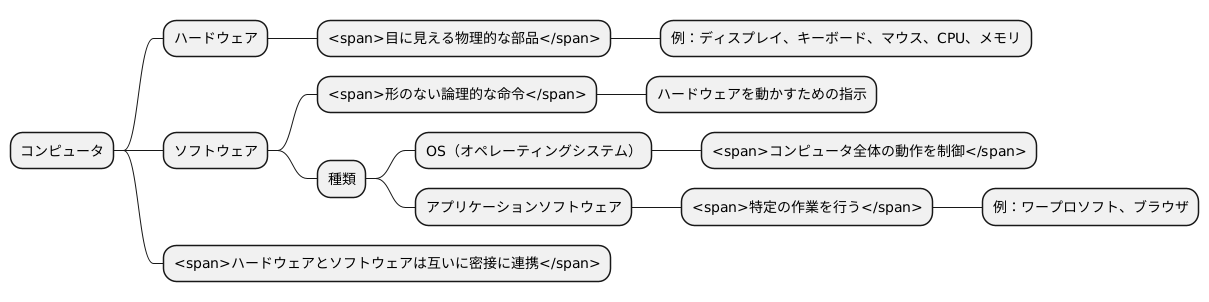

ハードウェアとソフトウェアの関係

コンピュータを構成する上で欠かせない要素として、ハードウェアとソフトウェアの二つがあります。ハードウェアは、目に見える物理的な部品のことを指します。例えば、ディスプレイやキーボード、マウス、内部のCPUやメモリなどが挙げられます。一方、ソフトウェアは、形のない論理的な命令のことを指します。ソフトウェアは、ハードウェアを動かすための指示を出す役割を担っています。

例えるなら、コンピュータは人間、ハードウェアは体、ソフトウェアは頭脳と言えるでしょう。人間が体を動かすためには、頭脳からの指示が必要です。同様に、コンピュータもソフトウェアからの指示なしに動くことはできません。

ソフトウェアには、OS(オペレーティングシステム)やアプリケーションソフトウェアなど、様々な種類があります。OSは、コンピュータ全体の動作を制御するソフトウェアで、アプリケーションソフトウェアは、特定の作業を行うためのソフトウェアです。例えば、文章を作成するワープロソフトや、インターネットを閲覧するブラウザなどが挙げられます。

ハードウェアとソフトウェアは、それぞれ単独では機能せず、互いに密接に連携することで、コンピュータとして動作します。いわば、車の車体とエンジンが協力して初めて車が走るのと同じように、ハードウェアとソフトウェアも協力し合うことで、私たちにとって便利なコンピュータ体験を生み出しているのです。