コンピューターの父 ノイマン

ICTを知りたい

先生、『ノイマン』って、ICTの授業で出てきたんですけど、どんな人なんですか?

ICT研究家

ノイマンはね、コンピューターの仕組みを考えたすごい人なんだよ。今のコンピューターのほとんどは、ノイマンが考えた仕組みをもとに作られているんだよ。

ICTを知りたい

そうなんですか!どんな仕組みなんですか?

ICT研究家

簡単に言うと、計算をする場所と、計算に使う数字や命令を覚えておく場所を分けたんだよ。こうすることで、色々な計算が順番にできるようになったんだ。

ノイマンとは。

「コンピューターや通信技術に関する言葉、『ノイマン』について説明します。『ノイマン』は、ハンガリー出身の、数学、物理、計算機科学の分野で活躍した人の名前です。この人は、今のコンピューターの仕組みの基礎となる『ノイマン型コンピューター』を考えたことで知られています。特に、『ENIAC』の次に作られたコンピューター『EDVAC』の設計に最初から参加し、コンピューター設計の基本となる考え方を作り上げました。

ノイマンの生い立ち

1903年、ハンガリーの首都ブダペストに生まれたジョン・フォン・ノイマンは、幼い頃から並外れた才能を発揮する、まさに神童と呼ぶべき存在でした。その才能は、算数や理科といった特定の分野に留まらず、幅広い分野に及びました。幼い頃から数字や図形に強い興味を示し、大人顔負けの理解力を示したと言われています。

ノイマンは、生まれ故郷のブダペスト大学に進学し、数学を専攻しました。在学中は、その類まれなる数学的才能で教授たちを驚かせ、周囲の学生たちを圧倒する存在でした。その後、スイス連邦工科大学チューリッヒ校に進み、化学工学を学びました。異なる分野でありながらも、持ち前の才能と努力で難なく学業をこなし、学位を取得しました。さらにその後、ブダペスト大学に戻り、数学の博士号を取得しました。

学位取得後は、複数の大学で教鞭を取り、後進の指導にも熱心に取り組みました。そして、数学、物理学、経済学といった多岐にわたる分野で、数々の重要な貢献を果たしました。彼の業績は、後の世の学者たちに大きな影響を与え、現代社会の礎を築く上で欠かせないものとなっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生誕 | 1903年、ハンガリーの首都ブダペスト |

| 幼少期 | 神童と呼ばれ、幅広い分野で才能を発揮 |

| 大学時代 |

|

| 学位取得後 |

|

コンピューター開発への貢献

ノイマンは、第二次世界大戦中にアメリカが極秘で行っていた原爆開発計画、マンハッタン計画に参加していました。彼はそこで、爆弾の内部で核物質を爆縮させるための、複雑な構造をした爆縮レンズの開発に携わっていました。このプロジェクトへの参加は、彼の人生にとって大きな転機となり、当時開発が始まったばかりの電子計算機へと興味の矛先を向けるきっかけとなりました。

ノイマンは、世界で初めて作られた汎用電子計算機であるENIACの開発チームに対して、助言を行う立場にありました。しかし、当時の技術的な制約から、ENIACはプログラムをハードウェアに組み込む方式を取っており、計算内容を変更する度に、配線をつなぎ直す必要がありました。ノイマンは、このENIACの設計上の制約を目の当たりにする中で、より柔軟性と汎用性の高い、全く新しいコンピューターの必要性を強く感じるようになりました。

| 時期 | 出来事 | ノイマンへの影響 |

|---|---|---|

| 第二次世界大戦中 | マンハッタン計画(原爆開発)に参加 爆縮レンズの開発に携わる |

電子計算機に興味を持つ |

| 戦後 | ENIAC開発チームへの助言 ENIACの設計上の制約(プログラム内蔵方式ではない)を目の当たりにする |

より柔軟性と汎用性の高いコンピューターの必要性を強く感じる |

ノイマン型コンピューターの誕生

ノイマン型コンピューターとは、現代のコンピューターの基礎となる設計概念を持つコンピューターです。この概念は、1940年代に活躍した数学者であり物理学者でもあるジョン・フォン・ノイマンによって提唱されました。

当時、ノイマンは、ENIACに続くコンピューター開発プロジェクトであるEDVACに設計段階から参加していました。ENIACは画期的なコンピューターでしたが、プログラムを変更する際には配線を繋ぎ変える必要があり、非常に時間と手間がかかりました。そこでノイマンは、プログラムとデータをどちらもメモリ上に格納し、順番に読み込んで実行するという画期的なアイデアを提唱しました。これが「プログラム内蔵方式」と呼ばれるものです。

プログラム内蔵方式のコンピューターは、配線を繋ぎ変えることなく、ソフトウェアの変更だけで様々な処理を行えるようになりました。これは、コンピューターの汎用性を飛躍的に高めるものでした。ノイマンの提唱したこの革新的なアーキテクチャは、ノイマン型コンピューターと呼ばれ、現代のコンピューターの基本的な構造として受け継がれています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| コンピューターの名称 | ノイマン型コンピューター |

| 提唱者 | ジョン・フォン・ノイマン |

| 特徴 | プログラム内蔵方式 – プログラムとデータをメモリ上に格納 – 順番に読み込んで実行 |

| 利点 | – 配線を繋ぎ変える必要がない – ソフトウェアの変更だけで様々な処理が可能 – コンピューターの汎用性を飛躍的に向上 |

ノイマン型コンピューターの仕組み

– ノイマン型コンピューターの仕組み

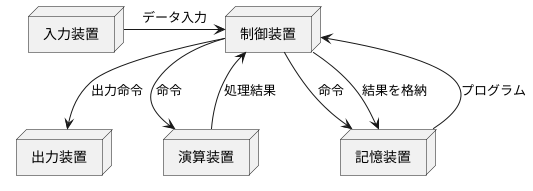

ノイマン型コンピューターは、私達が普段使っているパソコンやスマートフォンなど、多くのコンピューターの基本的な構造となっています。大きく分けて、計算や論理演算を行う「演算装置」、プログラムの命令を読み込んで各装置に指示を出す「制御装置」、プログラムやデータを記憶しておく「記憶装置」、キーボードやマウスなどからデータを入力する「入力装置」、ディスプレイやプリンターなどに処理結果を出力する「出力装置」の五つの要素で構成されています。

これらの要素が連携して動作することで、コンピューターは様々な処理を実行できます。まず、私達がキーボードやマウスを使って入力したデータは、入力装置を通してコンピューター内部に送られます。送られたデータは、記憶装置に一時的に保管されます。次に、制御装置が記憶装置に格納されているプログラムを読み込みます。プログラムには、コンピューターにどのような処理を実行させるのか、具体的な指示が順番に記述されています。制御装置は、プログラムに書かれた指示に従って、演算装置や記憶装置、出力装置に具体的な命令を出します。演算装置は、制御装置からの命令に基づいて計算やデータの処理を行います。そして、処理された結果は、再び記憶装置に格納された後、制御装置の指示によって出力装置に送られ、ディスプレイに表示されたり、プリンターから印刷されたりします。このように、ノイマン型コンピューターは、各装置がプログラムの指示に従って順番に処理を行うことで、様々な計算や作業を自動的に実行できるのです。

ノイマンの功績と影響

– ノイマンの功績と影響20世紀を代表する天才数学者の一人、ジョン・フォン・ノイマン。彼は、コンピューター科学の黎明期に、その後の発展を決定づける重要な概念を提唱しました。それが「ノイマン型コンピューターアーキテクチャ」です。ノイマン以前のコンピューターは、特定の計算しかできない専用機でした。しかし、ノイマンは「プログラムとデータを同一の記憶装置に格納し、順次実行する」という画期的なアイデアを提唱しました。これにより、コンピューターはプログラムを書き換えるだけで、様々な処理に対応できる汎用的な情報処理装置へと進化を遂げることが可能となりました。彼の提唱したノイマン型アーキテクチャは、現代のコンピューターの基礎となっています。私たちの身の回りにあるスマートフォンから、複雑な計算処理を行うスーパーコンピューターまで、あらゆるコンピューターがこのアーキテクチャを採用しています。ノイマンの功績は、コンピューターを単なる計算機から、現代社会を支える情報処理装置へと発展させるための礎を築いた点にあります。彼の先見性と功績なくして、今日の情報化社会はありえなかったと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 人物 | ジョン・フォン・ノイマン(20世紀の天才数学者) |

| ノイマン以前のコンピューター | 特定の計算しかできない専用機 |

| ノイマンの功績 | ノイマン型コンピューターアーキテクチャを提唱 「プログラムとデータを同一の記憶装置に格納し、順次実行する」というアイデア |

| ノイマン型アーキテクチャの影響 | コンピューターを汎用的な情報処理装置へと進化させた 現代のコンピューターの基礎となっている(スマートフォン、スーパーコンピューターなど) |

| ノイマンの功績の意義 | コンピューターを単なる計算機から、現代社会を支える情報処理装置へと発展させる礎を築いた 今日の情報化社会はノイマンの功績なしにはあり得なかった |