システムの守護神!冗長化とは?

ICTを知りたい

先生、『冗長化』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ICT研究家

いい質問だね。『冗長化』を簡単に言うと、『もしもの時に備えて、予備のものを用意しておくこと』だよ。例えば、パソコンが壊れても大丈夫なように、大切なデータはUSBメモリにも保存しておく、といったイメージかな。

ICTを知りたい

なるほど!でも、USBメモリに保存しておくのと、システムに予備装置を置くのとでは、規模が違う気がします…

ICT研究家

そうだね。ICTの世界では、システム全体が止まらないように、重要な機器を二重三重に用意しておくんだ。例えば、サーバーが故障しても、予備のサーバーがすぐに動き出すようにしておくことで、インターネットやサービスが止まらないようにしているんだよ。

冗長化とは。

「情報通信技術でよく聞く『冗長化』って言葉について説明します。『冗長化』っていうのは、もしもの時のために備えをしておくことを言います。例えば、コンピューターシステムの一部が壊れても、全体としては動き続けられるように、予備の装置をいつも動かしておくんです。そうすれば、何かトラブルが起きても、システム全体が止まってしまうことを防ぐことができます。」

はじめに

– はじめにと

現代社会において、情報通信技術(ICT)は、電気や水道のように、私たちの生活や経済活動を支える、なくてはならないものとなっています。企業活動においても、日常生活においても、ICTシステムが安定して稼働することは非常に重要です。もし、システムに障害が発生し、サービスが停止してしまうと、業務が滞り、顧客に迷惑をかけることになります。その結果、企業は信用を失い、大きな損失を被る可能性もあります。

このような事態を防ぐために重要なのが「冗長化」という考え方です。冗長化とは、システムの一部に障害が発生しても、他の部分がその機能を代替し、システム全体としては稼働を継続できるようにすることを指します。例えば、一つのシステムを動かすために必要なサーバーを複数台用意しておき、一台が故障しても、他のサーバーが処理を引き継ぐことで、システム全体としては停止しないようにすることができます。

冗長化には、コストや運用管理の負担が増大するという側面もあります。しかし、システムの停止による損失が、冗長化のコストを上回る場合は、積極的に冗長化を検討する必要があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

冗長化とは

– 冗長化とはシステムの一部に問題が生じても、全体としては動き続けられるように、あらかじめ予備の装置を配置しておくことを「冗長化」と言います。これは、特に重要なシステムにおいて、システムが停止してしまうリスクを減らし、安定して使い続けられるようにするための技術です。例えば、重要な情報を扱うサーバーを考えてみましょう。もし、このサーバーが故障してしまうと、情報にアクセスできなくなり、業務がストップしてしまうかもしれません。このような事態を防ぐために、あらかじめ予備のサーバーを用意しておき、メインのサーバーに何かあった場合には、すぐにこの予備のサーバーに切り替わるようにしておきます。このようにすることで、一部の機器に障害が発生しても、システム全体としては機能を維持し続けることができるのです。冗長化は、サーバー以外にも、ネットワーク機器やストレージなど、様々なシステムに適用されます。近年、企業活動においてITシステムの重要性がますます高まっていることから、システムの安定稼働を支える冗長化は、欠かせない技術となっています。

| 用語 | 説明 | メリット | 適用例 |

|---|---|---|---|

| 冗長化 | システムの一部に問題が生じても、全体としては動き続けられるように、あらかじめ予備の装置を配置しておくこと。 | システムが停止してしまうリスクを減らし、安定して使い続けられるようにする。一部の機器に障害が発生しても、システム全体としては機能を維持し続けることができる。 | サーバー、ネットワーク機器、ストレージ |

冗長化のメリット

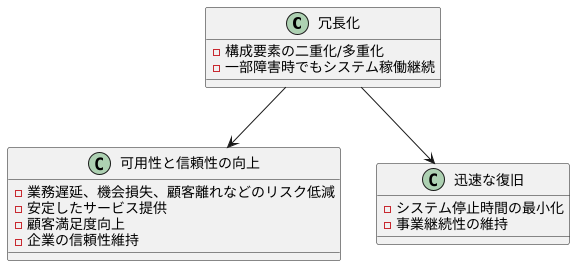

– 冗長化のメリットシステムの設計において、「冗長化」は重要な概念です。 これは、システムの構成要素を二重化、あるいは多重化することで、一部に障害が発生した場合でも、システム全体としては稼働を継続できるようにする仕組みを指します。 冗長化の最大のメリットは、システムの可用性と信頼性が向上することです。 企業活動において、システムの停止は業務の遅延、機会損失、顧客離れなど、大きな損害につながる可能性があります。冗長化によって、たとえ一部の機器に障害が発生した場合でも、予備の機器に切り替えることで、システム全体としては稼働を維持することができます。 これにより、障害発生時のリスクを低減し、安定したサービス提供を通じて顧客満足度の向上と企業の信頼性維持に貢献します。また、冗長化は迅速な復旧も可能にします。 障害発生時に、予備の機器がすぐに動き出すため、システムの停止時間を最小限に抑えることができます。これは、事業の継続性を維持する上で非常に重要です。 特に、オンラインサービスや金融機関など、システムの停止が大きな影響を与える業種においては、冗長化は必要不可欠な対策と言えるでしょう。

冗長化の種類

– 冗長化の種類システムの安定稼働を支え、障害発生時にもサービスを継続するための重要な技術である冗長化。一口に冗長化と言っても、その手法は多岐に渡ります。ここでは、代表的な冗長化の方法について詳しく解説していきます。まず、-物理的な機器の複製を用意する-方法として、「ハードウェア冗長化」が挙げられます。これは、全く同じサーバーやネットワーク機器をもう一台用意し、メインとなる機器に障害が発生した際に、予備の機器に切り替えて運用を継続する方法です。この方法は、即座に切り替えが可能であるため、ダウンタイムを最小限に抑えられるという利点があります。しかし、機器を二重に用意する必要があるため、コストがかかる点が課題と言えるでしょう。次に、-データやソフトウェアを複数の場所に保存しておく-「ソフトウェア冗長化」を紹介します。これは、同一のデータを複数のサーバーに保存したり、プログラムを多重化したりする方法です。ハードウェア冗長化と比較して、コストを抑えられるというメリットがあります。ただし、障害発生時に切り替え作業が発生するため、復旧にある程度の時間を要する可能性があります。最後に、-地理的に離れた場所にシステムを分散配置する-「地理的冗長化」について説明します。これは、地震や火災などの広範囲災害に備え、データセンターを異なる地域に設置し、システムやデータを分散配置する方法です。地理的に離れた場所にシステムを配置することで、大規模災害時にもサービスの継続が期待できます。しかし、広範囲にシステムを構築する必要があるため、コストや運用管理の負担が大きくなる点がデメリットとして挙げられます。このように、冗長化には様々な種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。システムの規模や重要度、予算などを考慮し、最適な冗長化の方法を選択することが重要です。

| 冗長化の種類 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ハードウェア冗長化 | 物理的な機器の複製を用意し、障害時に切り替える。 | ダウンタイムを最小限に抑えられる。 | コストがかかる。 |

| ソフトウェア冗長化 | データやソフトウェアを複数の場所に保存する。 | ハードウェア冗長化と比較して、コストを抑えられる。 | 障害発生時に切り替え作業が発生し、復旧にある程度の時間を要する可能性がある。 |

| 地理的冗長化 | 地理的に離れた場所にシステムを分散配置する。 | 大規模災害時にもサービスの継続が期待できる。 | コストや運用管理の負担が大きくなる。 |

まとめ

– まとめ現代社会において、情報システムは企業活動の基盤となっています。システムの安定稼働は、事業の継続に直結するため、その重要性はますます高まっています。しかし、災害や事故、機器の故障など、予期せぬトラブルは常に起こりうるものです。このような事態においても、システムの機能を維持し、事業への影響を最小限に抑えるためには、冗長化という考え方が重要となります。冗長化とは、システムの構成要素を多重化することで、一部に障害が発生した場合でも、他の要素が機能を代替できるようにする仕組みです。例えば、サーバーを複数台用意し、1台が故障しても、別のサーバーが処理を引き継ぐことで、システム全体の停止を防ぐことができます。情報化社会が進むにつれて、企業のシステムへの依存度はますます高まっており、ひとたびシステムが停止してしまうと、業務が滞り、顧客に多大な迷惑をかけるだけでなく、企業の信用を失墜させてしまうことにもなりかねません。そのため、事業継続性の観点からも、冗長化に積極的に取り組むことが重要です。冗長化には、ハードウェア、ソフトウェア、データなど、様々なレベルがあります。専門家の意見を参考にしながら、自社のシステムの重要度や予算、運用体制などを考慮し、最適な冗長化対策を検討していく必要があります。

| 情報システムの重要性 | システム停止のリスク | 冗長化の必要性 | 冗長化対策 |

|---|---|---|---|

| 企業活動の基盤、事業継続に直結 | 業務の滞り、顧客への迷惑、信用失墜 | 機能維持、事業への影響最小限化、事業継続性の確保 | ハードウェア、ソフトウェア、データ等の多重化、専門家による最適な対策検討 |