MakerFaire:ものづくりの祭典

ICTを知りたい

先生、『MakerFaire』ってイベントについて教えてください!電子工作とかする人が集まるイベントって聞いたんですけど…

ICT研究家

そうだね!『MakerFaire』は、自分で何かを作ることが好きな『Maker(メーカー)』が集まって、作品を見せ合ったり、作り方を教え合ったり、販売したりするイベントだよ。

ICTを知りたい

へえー!面白そうですね!どんなものが展示されているんですか?

ICT研究家

ロボットやドローン、3Dプリンターで作られた作品、手作りの楽器など、本当に様々だよ!技術の展示会というより、お祭りのような雰囲気で楽しめるイベントなんだ。

MakerFaireとは。

「情報通信技術に関係する言葉、『MakerFaire』(メーカーフェア)について説明します。『MakerFaire』は、電子工作が好きな人や、色々な技術を使ったものづくりを楽しむ『Maker』(メーカー)たちが集まるイベントです。作品を展示したり、実際に動かしたり、販売したり、お互いに交流したりします。このイベントは、日本だけでなく、世界中で開かれています。始まりは、2005年にアメリカで発行された技術を使ったものづくりに関する雑誌『Make』(メイク)です。この雑誌の影響を受けて、世界中で技術を使ったものづくりが流行し、『Makerムーブメント』が広がりました。日本でのイベント『MakerFaireTokyo』は、2008年から株式会社オライリー・ジャパンが主催して開催しています。2017年に開催された『MakerFaireTokyo2017』には、450組(約1200人)が出展し、約2万人が来場しました。

MakerFaireとは

– ものづくりの祭典、MakerFaireへようこそ!

MakerFaireとは、電子工作やプログラミング、手芸など、様々な分野において「ものづくり」に情熱を注ぐ人々、「Maker」が集結するイベントです。彼らは、その発想力と技術力を駆使して生み出した作品を展示したり、実際に動かしたり、販売したりします。

会場は、まさにアイデアと熱気にあふれた空間となります。電子部品や工具、カラフルな糸や布地など、様々な材料が所狭しと並び、訪れる人々の創造心を刺激します。

MakerFaireは、単なる展示会ではありません。Maker同士が交流し、アイデアを共有し、互いに刺激し合う場としての役割も担っています。経験豊富なベテランから、ものづくりを始めたばかりの初心者まで、様々なレベルのMakerが参加し、活発な意見交換が行われます。

子供から大人まで、ものづくりの楽しさを体験できるワークショップも多数開催されます。電子工作の基礎を学んだり、プログラミングに挑戦したり、オリジナルのアクセサリーを作ったりと、その内容は多岐に渡ります。

MakerFaireは、ものづくりの可能性を感じ、その魅力にどっぷりと浸ることができる、年に一度の特別なイベントです。

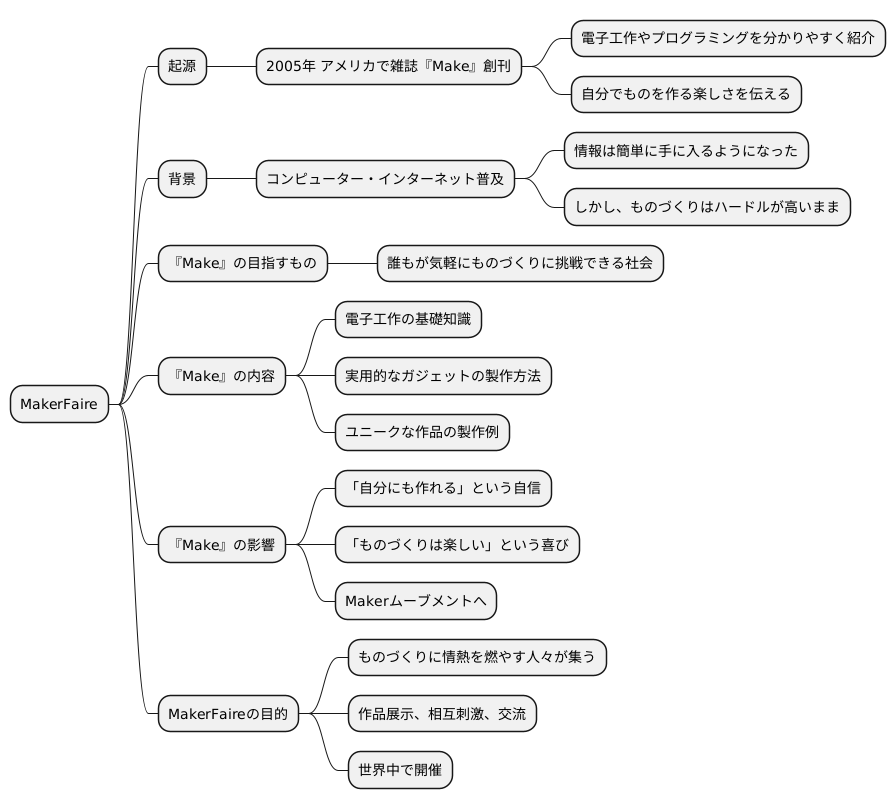

MakerFaireの起源

– メーカーの祭典、MakerFaireの誕生秘話

MakerFaireは、創意工夫にあふれた人々が集い、自作の作品を展示したり、ワークショップを開催したりする、年に一度の祭典です。

その起源は、2005年にアメリカで創刊された雑誌『Make』にあります。

『Make』は、電子工作やプログラミングなど、これまで一部の専門家だけのものとされてきた分野を、一般の人にも分かりやすく紹介し、自分で何かを作り出す楽しさを伝える雑誌でした。

当時、コンピューターやインターネットの普及により、情報は誰でも簡単に手に入るようになっていました。

しかし、実際にものを作るという行為は、多くの人にとってハードルが高いものでした。

『Make』は、そんな状況を変え、誰もが気軽にものづくりに挑戦できる社会を目指していました。

誌面では、電子工作の基礎知識から、実用的なガジェットの製作方法、さらにはアート作品と言えるようなユニークな作品の製作例まで、幅広い内容が紹介されていました。

読者は、誌面を参考にしながら、自分だけのオリジナル作品作りに挑戦しました。

『Make』の登場は、多くの人々に「自分にも作れる」という自信と、「ものづくりは楽しい」という喜びを与えました。

そして、この動きは次第に世界中に広がり、「Makerムーブメント」と呼ばれる大きな潮流となっていきました。

MakerFaireは、この「Makerムーブメント」の流れの中で誕生しました。

ものづくりに情熱を燃やす人々が一堂に会し、作品を展示し、互いに刺激を与え合い、交流を深める場として、MakerFaireは世界中で開催されるようになりました。

世界規模で開催されるMakerムーブメント

「メイカーフェア」と呼ばれる、ものづくりに情熱を燃やす人々のための祭典が、今や世界中で開催されています。アメリカで始まったこのイベントは、ヨーロッパ、アジア、アフリカなど、国境を越えて広がりを見せています。

興味深いのは、それぞれの国や地域によって、展示される作品の特徴が異なることです。例えば、アメリカでは、巨大な工作機械を駆使した迫力のある作品や、宇宙開発といった最先端技術を応用した作品が多く見られます。一方、日本では、アニメや漫画のキャラクターをモチーフにした作品や、日本の伝統的な工芸技術と最新技術を組み合わせた作品など、日本独自の文化を色濃く反映した作品が多く見られます。

このように、メイカーフェアは、世界中の人々がそれぞれの文化や個性を表現する場となっています。そして、その作品を通じて、国や文化を超えた交流が生まれていることも、メイカーフェアの魅力の一つと言えるでしょう。

| 開催地域 | 作品の特徴 |

|---|---|

| アメリカ | 巨大な工作機械を駆使した迫力のある作品、宇宙開発といった最先端技術を応用した作品 |

| 日本 | アニメや漫画のキャラクターをモチーフにした作品、日本の伝統的な工芸技術と最新技術を組み合わせた作品 |

日本のMakerFaire

日本では、ものづくりを愛する人たちの祭典「Maker Faire」が2008年から開催されています。記念すべき第一回目は「Maker Faire Tokyo」として、数百人規模で開催されました。それから毎年、回を重ねるごとに規模を拡大し、今では数万人が来場する、国内最大級のものづくりイベントへと成長を遂げました。

「Maker Faire Tokyo」では、電子工作やプログラミング、ロボット工学、3Dプリンターといった最先端技術を駆使した作品から、木工や手芸、革細工といった伝統的な技術を生かした作品まで、幅広い分野の作品が展示されます。会場は、まさに創造力と技術力の融合を見せる、活気あふれる場となります。

また、「Maker Faire Tokyo」は、作品展示だけでなく、子供から大人まで楽しめる体験型ワークショップも充実しています。電子工作の基礎を学べるワークショップや、プログラミングを体験できるワークショップなど、様々な分野のワークショップが開催され、ものづくりの楽しさを五感で感じることができます。このように、「Maker Faire Tokyo」は、世代を超えてものづくりの魅力を共有し、創造力を刺激するイベントとして、年々その存在感を増しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| イベント名 | Maker Faire Tokyo |

| 開催頻度 | 毎年 |

| 開催規模 | 数万人規模(国内最大級) |

| 特徴 | – 最先端技術から伝統技術まで幅広い分野の作品展示 – 子供から大人まで楽しめる体験型ワークショップ多数開催 |

| 意義 | – 世代を超えたものづくりの魅力共有 – 創造力の刺激 |

MakerFaire:創造力を刺激する場

「作る喜び」を改めて感じられる催し、それがMakerFaireです。会場に足を踏み入れると、そこには独創性と熱意に満ちた「作る人」たちの作品が所狭しと並んでいます。訪れる人々は、そんな「作る人」たちの熱気と創意工夫に触れることで、自分の中に眠っていた「何かを作りたい」「新しいことに挑戦したい」という気持ちを呼び覚まされることでしょう。子供たちにとっても、MakerFaireは素晴らしい体験の場となります。様々な作品や展示に触れることで、子供たちの好奇心や探求心は刺激され、将来の夢や可能性を大きく広げてくれることでしょう。例えば、動くロボットや光るアクセサリーを見た子供たちは目を輝かせ、自分でも作ってみたいという気持ちを抱くかもしれません。このように、MakerFaireは世代を超えて「作る喜び」を共有し、創造力を育む場として、世界中でますます発展していくことが期待されています。そして、「作る人」と「使う人」、そして「作ることを応援する人」をつなぎ、地域社会の活性化にも貢献していくと考えられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| イベント名 | MakerFaire |

| 特徴 | 「作る人」の作品展示を通して、来場者に「作る喜び」を提供するイベント |

| 来場者への影響 | – 「作る」ことへの意欲や挑戦心を刺激する – 子供の好奇心や探求心を育み、将来の夢を広げる |

| 期待される効果 | – 世代を超えた「作る喜び」の共有と創造力の育成 – 「作る人」「使う人」「応援する人」をつなぎ、地域社会を活性化 |