インターネットの基盤技術:WWW

ICTを知りたい

先生、『WWW』って、インターネットのことって習ったんですけど、なんで『ワールドワイドウェブ』っていう名前なんですか?

ICT研究家

いい質問ですね! 実は、『WWW』は世界中に張り巡らされたクモの巣のように、たくさんの情報がつながっている様子を表しているんだよ。

ICTを知りたい

クモの巣みたいにつながっている…? どうつながっているんですか?

ICT研究家

ホームページにある文字や画像をクリックすると、別のページに飛ぶよね? あれは、ページ同士が『ハイパーリンク』というものでつながっているからなんだ。そのつながり方が、クモの巣のように広がっているから『ワールドワイドウェブ』と呼ぶんだよ。

WWWとは。

「ICTの用語で『WWW』というものがあります。これは『WorldWideWeb』の略で、つまりはインターネットのことです。インターネットは、世界中に張り巡らされたクモの巣に例えられます。これは、膨大な量の文書が、ハイパーテキストという技術で互いに結びついている様子が、まるでクモの巣のように見えることから名付けられました。これらの文書は、HTMLやCSSといったマークアップ言語で記述され、文字の種類や見出し、配置といった情報だけでなく、画像や音声といった情報も含めることができます。」

WWWとは

– WWWとはWWWはWorld Wide Webの略で、私たちが日々利用しているインターネットとほとんど同じ意味で使われています。インターネットとWWWは混同されがちですが、インターネットは世界中のコンピュータネットワークを繋ぐ巨大なインフラストラクチャを指し、WWWはそのインフラストラクチャ上で情報を共有するための仕組みを指します。WWWは、世界中に張り巡らされた情報網を蜘蛛の巣に例えて名付けられました。この情報網を通じて、私たちは膨大な量の情報を簡単に手に入れることができます。例えば、ニュースサイトを見たり、オンラインショッピングを楽しんだり、遠く離れた友人とビデオ通話をしたりなど、WWWは私たちの生活に欠かせないものとなっています。WWWの特徴は、ハイパーテキストと呼ばれる仕組みを用いている点です。ハイパーテキストとは、文章中に埋め込まれたキーワードや画像をクリックすることで、関連する別の情報にジャンプできる仕組みのことです。この仕組みによって、私たちは自分の興味関心のある情報を自由に辿り、深く理解することができます。WWWは、常に進化し続けています。近年では、スマートフォンやタブレット端末の普及により、場所を選ばずにWWWにアクセスすることができるようになりました。また、人工知能技術の発展により、私たちが欲しい情報をより的確に探し出せるようになっています。今後もWWWは進化を続け、私たちの生活をより豊かにしてくれるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| WWWとは | World Wide Webの略で、インターネット上で情報を共有するための仕組み |

| インターネットとの関係 | インターネットは世界中のコンピュータネットワークを繋ぐインフラストラクチャ、WWWはその上で動作する情報共有の仕組み |

| WWWの特徴 | ハイパーテキストと呼ばれる、キーワードや画像をクリックして関連情報にジャンプできる仕組みを用いている |

| WWWの重要性 | ニュース閲覧、オンラインショッピング、ビデオ通話など、現代生活に欠かせないもの |

| WWWの進化 | スマートフォンやタブレット端末の普及、人工知能技術の発展により、更に便利に、よりパーソナルな情報にアクセス可能に |

WWWの誕生

– WWWの誕生

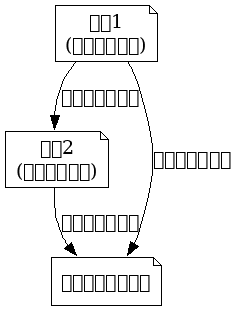

1989年、イギリスの物理学者であるティム・バーナーズ=リー氏によって、世界を変える画期的な技術、WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)が考案されました。 当時、バーナーズ=リー氏は、スイスにある欧州原子核研究機構(CERN)に勤務していました。CERNは、世界中の研究者が集まり、素粒子物理学の研究を行う国際的な研究所です。

バーナーズ=リー氏は、世界中の研究機関が保有する膨大な量の情報を、よりスムーズに共有できるシステムの必要性を感じていました。 しかし、当時のコンピュータネットワークは、機種やOSが異なるシステム間での情報交換が難しく、研究者たちは互いの情報にアクセスするのに苦労していました。

そこで、バーナーズ=リー氏は、異なるシステム間でもシームレスに情報を共有できる、新しい情報伝達システムの開発に着手しました。これがWWWの誕生であり、彼はWWWの基礎となる三つの重要な技術を生み出しました。それは、情報を特定するためのURL、情報を記述するためのHTML、そして情報を送受信するためのHTTPという技術です。

これらの技術により、誰でも簡単に情報を発信し、世界中の人々と共有することができるようになりました。WWWの登場は、まさに情報革命と言えるほどのインパクトをもたらし、現代社会においても欠かせない基盤となっています。

| 開発の背景 | WWW誕生 | WWWのインパクト |

|---|---|---|

|

|

|

クモの巣状の情報網

世界中に張り巡らされた情報網、それがWWW(ワールドワイドウェブ)です。WWWでは、文書と文書が「ハイパーリンク」と呼ばれる技術で結びついています。

ハイパーリンクとは、ある文書に含まれる特定の単語や画像をクリックすると、即座に別の関連する文書に移動できる仕組みです。

例えば、ある歴史上の人物について書かれた文章を読んでいるとします。その中に、ある出来事に関する単語が出てきたとしましょう。

その単語がハイパーリンクになっていれば、クリックするだけで、その出来事について詳しく解説された別のページに飛ぶことができます。

このように、無数の文書がハイパーリンクで網の目のように繋がる様子が、まるでクモの巣のように見えることから、WWWは「WorldWideWeb(世界中に張り巡らされたクモの巣)」と名付けられました。

この情報網は今もなお広がり続けており、世界中の人々に無限に近い情報へのアクセスをもたらしています。

情報を彩るHTMLとCSS

インターネット上の様々な情報は、HTMLとCSSという二つの言語を使って表現されています。HTMLは、文章の骨組みを作るための言語です。例えば、文章のどこにや段落、箇条書きを配置するかなどを決めることができます。いわば、文章の設計図のような役割を果たします。一方、CSSは文章の見た目を作るための言語です。文字の大きさや色、文章の配置場所などを細かく調整することで、見栄えのする文章を作ることができます。HTMLが家の骨組みだとすると、CSSは壁紙や家具、照明にあたり、これらを組み合わせることで快適で美しい空間を作り出すことができるのです。

これらの言語のおかげで、私たちはインターネット上の膨大な情報を、見やすく分かりやすい形で受け取ることができます。例えば、ニュースサイトのが大きく表示されていたり、重要な部分が強調表示されているのは、HTMLとCSSで設計されているからです。また、ショッピングサイトで商品の画像が見やすく配置され、購入ボタンが分かりやすい色で表示されているのも、これらの言語によるものです。このように、HTMLとCSSは、インターネットをより使いやすく、快適なものにするために欠かせない技術と言えるでしょう。

| 言語 | 役割 | 例え | 具体例 |

|---|---|---|---|

| HTML | 文章の骨組みを作る 文章のどこに何があるかを決める |

家の骨組み | ・見出しの位置 ・段落の区切り ・箇条書きの作成 |

| CSS | 文章の見た目を作る 文字の大きさや色、配置などを調整する |

壁紙、家具、照明 | ・文字のサイズや色 ・文章の配置や余白 ・背景色や画像の設定 |

マルチメディアの可能性

情報通信技術の著しい発展によって生まれたWWWは、今や私たちの生活に欠かせないものとなっています。その魅力は、文字情報だけでなく、画像、音声、動画といった様々な種類の情報を扱うことができる点にあります。このような多様な情報を組み合わせたものをマルチメディアと呼びますが、WWWはまさにこのマルチメディアの可能性を最大限に引き出す場であると言えるでしょう。

例えば、旅行の計画を立てるとき、文章で書かれた情報だけではなかなかイメージが湧きにくいものです。しかし、WWWでは旅行先の美しい景色を写真や動画で見ることができます。さらに、現地の雰囲気を伝える音声を聞くこともできます。このように、マルチメディアによって五感を刺激することで、よりリアルな体験を共有することができるのです。

また、音楽配信サービスや動画共有サイトの普及も、WWWのマルチメディアの可能性を広げています。いつでもどこでも好きな音楽を聴いたり、映画やドラマを鑑賞したりすることができるようになったことで、私たちの生活はより豊かで楽しいものへと変化しました。

このように、WWWは単なる情報収集の手段を超え、人々のコミュニケーションを促進し、文化や芸術に触れる機会を提供するなど、社会全体に大きな影響を与えています。今後も、技術革新によって新たな表現方法が生まれることが期待されており、WWWのマルチメディアの可能性はますます広がっていくことでしょう。

| WWWの特徴 | メリット | 具体例 |

|---|---|---|

| マルチメディア(画像、音声、動画など)を扱える | – 五感を刺激するリアルな体験 – より深い理解と共感 |

– 旅行先の情報(景色、音) – 音楽配信サービス – 動画共有サイト |

| コミュニケーションを促進 | – 人と人との繋がり強化 – 新たなコミュニティ形成 |

– SNS – オンラインコミュニティ |

| 文化や芸術に触れる機会を提供 | – 多様な価値観に触れる – 感性を育てる |

– オンライン美術館 – バーチャルコンサート |