企業活動を支える縁の下の力持ち MMとは

ICTを知りたい

先生、『MM』ってよく聞くんですけど、何のことですか?

ICT研究家

『MM』は『マテリアル・マネジメント』の略で、会社で使うものを管理するための仕組みだよ。例えば、パソコンや机などの備品や、製品を作るための材料などを管理するんだ。

ICTを知りたい

へー。会社で使うもの全てを管理するんですね!具体的にはどんなことをするんですか?

ICT研究家

物を買う時、どこにどれだけ在庫があるのか、誰から請求書が届くのかなどを管理するんだ。この仕組みがあると、必要なものを必要な時に揃えられて、会社の仕事がスムーズに進むんだよ。

MMとは。

「ICT関連の言葉で『MM』というものがあります。『MM』は『材料管理』の略で、元々は会社全体で使う仕組みを作る会社のソフトで使われていた言葉です。このソフトの中で、日々の仕入れと在庫を扱う部分を指します。 『MM』は、仕入れ、在庫、倉庫、取引先からの請求書を管理したり、在庫や仕入れを分析したり、企業間で情報をやり取りする仕組みを持っています。 『MM』の主な機能として、仕入れの管理と在庫の管理があります。

MMの概要

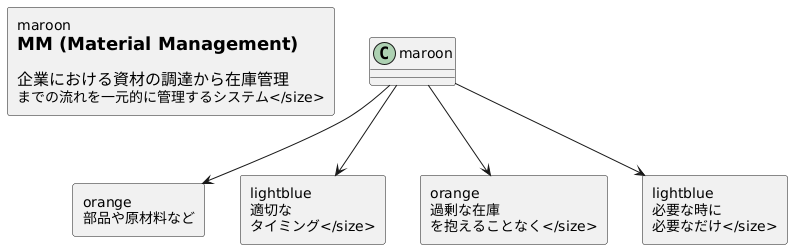

– MMの概要MMとは、材料管理を意味する「マテリアル・マネジメント(Material Management)」の略称であり、企業における資材の調達から在庫管理までの流れを一元的に管理するためのシステムです。

具体的には、部品や原材料といった資材の調達、受け入れ、保管、在庫管理、発注といった一連の業務をシステム上で管理します。このシステムによって、適切なタイミングで適切な量の資材を確保することが可能となり、企業は過剰な在庫を抱えることなく、必要な時に必要なだけ資材を調達することができます。

特に、企業の経営資源を一元管理するシステムであるERP(企業資源計画)の中でも、MMは主要な機能の一つとして位置付けられています。中でも、ドイツのソフトウェア大手であるSAP社が提供するERPシステム「SAP」におけるMMモジュールは、世界中の多くの企業で導入されています。

MMは、日々の資材調達や在庫状況をリアルタイムで把握・管理することで、企業活動の円滑な運営に欠かせない役割を担っています。適切なMMの導入と運用は、企業の業務効率化、コスト削減、そして安定供給体制の構築に大きく貢献すると言えるでしょう。

MMの主な機能

– MMの主な機能MM(マテリアルマネジメント)は、企業における資材や製品の調達から販売までの流れを管理するシステムであり、様々な機能を持っています。ここでは、その中でも特に重要な機能について詳しく説明します。まず、-購買管理-機能は、必要な資材を調達するプロセス全体を効率化します。具体的には、資材の調達依頼から始まり、発注業務、納品確認、そして請求書処理までを一元管理します。これにより、従来は紙やExcelなどを用いてバラバラに行われていた作業をシステム上で一括処理できるようになり、業務効率が大幅に向上します。また、発注状況や納期などもリアルタイムで確認できるため、納期の遅延による生産への影響なども最小限に抑えることが可能となります。次に、-在庫管理-機能は、適切な在庫レベルを維持するための機能です。倉庫に入庫した資材や製品の情報をリアルタイムに記録し、常に最新の在庫状況を把握することができます。また、出庫時には自動的に在庫数を減らすことで、過剰な在庫を抱えるリスクを低減します。さらに、過去の在庫データなどを分析することで、将来の需要予測に役立てることも可能です。そして、-請求書処理-機能は、仕入先からの請求書を自動的に処理する機能です。従来、紙で受け取っていた請求書を電子化し、システム上で処理することで、入力ミスや処理漏れなどを防ぎます。請求書の内容と発注情報や納品情報との照合も自動で行われるため、正確性も大幅に向上します。さらに、-在庫分析-機能は、蓄積された在庫データを分析し、在庫管理の最適化を支援します。例えば、ABC分析により重要度の高い資材を把握したり、需要予測に基づいて適切な発注量を算出したりすることができます。これらの分析結果に基づいて在庫管理を改善することで、在庫コストの削減や欠品による機会損失の抑制につながります。MMはこれらの機能によって、企業の資源である「モノ」の管理を効率化し、企業全体の競争力強化に貢献します。

| 機能 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 購買管理 | 資材調達プロセス全体(調達依頼、発注業務、納品確認、請求書処理など)の一元管理 | – 業務効率の大幅な向上 – 納期の遅延による生産への影響の最小化 |

| 在庫管理 | リアルタイムな在庫状況の把握、入出庫管理、需要予測 | – 適切な在庫レベルの維持 – 過剰な在庫を抱えるリスクの低減 |

| 請求書処理 | 請求書の電子化、システム上での処理、発注情報や納品情報との自動照合 | – 入力ミスや処理漏れなどの防止 – 正確性の向上 |

| 在庫分析 | 在庫データの分析(ABC分析、需要予測など)による在庫管理の最適化支援 | – 在庫コストの削減 – 欠品による機会損失の抑制 |

MMの構成要素

– MMの構成要素MM(マテリアルマネジメント)は、企業における原材料や製品などの「モノ」の流れを管理するためのシステムです。大きく分けて、購買管理(MM-PUR)と在庫管理(MM-IM)の2つの要素で構成されています。-# 購買管理(MM-PUR)購買管理は、その名の通り、資材の調達から支払いまでの流れを一元管理するための機能です。具体的には、まず必要な資材が発生した場合、システム上で調達依頼を作成します。その後、複数の仕入先にシステムを通じて見積を依頼し、価格や納期などを比較検討した上で、最適な仕入先を選定します。そして、選定した仕入先に発注書を発行し、納品された資材の検収、請求書の処理までをシステム上で行います。このように、従来は担当者がそれぞれ行っていた一連の業務をシステム化することで、業務の効率化、透明性の向上、コスト削減などを実現します。-# 在庫管理(MM-IM)在庫管理は、企業内の在庫状況をリアルタイムに把握し、適切な在庫レベルを維持するための機能です。資材の入庫や出庫、倉庫間の移動などをシステムに入力することで、常に最新の在庫情報を把握することができます。また、定期的な棚卸作業もシステム上で実施することができ、実在庫とシステム上の在庫の差異を分析することも可能です。さらに、在庫の評価方法を設定することで、適切な時期に適切な量の資材を調達することが可能となり、在庫切れや過剰在庫による損失を抑制することができます。

MMとEDI連携

– MMとEDI連携MM(マテリアルマネジメント)は、企業内の資材調達・在庫管理などを効率化するシステムですが、EDI(電子データ交換)と連携することで、さらにその力を発揮します。 EDIとは、企業間で取引に関するデータ(注文書、納品書、請求書など)を電子的に交換する仕組みです。従来は紙で行っていたこれらのやり取りを電子化することで、業務の効率化、コスト削減、人的ミスの削減といった多くのメリットが生まれます。例えば、これまで担当者がFAXや郵便でやり取りしていた注文書を、EDIを利用することで自動的に作成・送信できるようになります。受注側も、データで受け取ることができるため、転記の手間やミスを減らすことができます。また、納品書の内容もMMシステムに自動で取り込むことができるため、在庫管理の精度向上や、請求処理の迅速化にもつながります。EDIの導入には、通信回線やソフトウエアなどの初期費用や運用費用が発生しますが、MMと連携させることで、それらの費用を上回る効果を得られる可能性があります。業務の効率化、コスト削減、人的ミスの削減を実現し、企業の競争力を高めるために、MMとEDI連携を検討してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| MM(マテリアルマネジメント) | 資材調達・在庫管理などを効率化するシステム |

| EDI(電子データ交換) | 企業間で取引に関するデータを電子的に交換する仕組み |

| EDI連携のメリット | – 業務の効率化 – コスト削減 – 人的ミスの削減 – 在庫管理の精度向上 – 請求処理の迅速化 |

| EDI連携の例 | – 注文書の自動作成・送信 – 納品書の内容の自動取り込み |

| EDI導入の費用 | – 初期費用(通信回線、ソフトウェアなど) – 運用費用 |

まとめ

– まとめ

「モノ」の流れを管理することは、あらゆる企業活動の土台と言えるでしょう。この重要な役割を担うのがMM(マテリアルズマネジメント)です。 MMは、原材料の調達から生産、在庫管理、配送、販売に至るまで、企業内のあらゆる「モノ」に関する情報を一元的に管理し、業務の効率化やコスト削減を実現します。

特に、近年のグローバル化やサプライチェーンの複雑化に伴い、MMの重要性はますます高まっています。世界中に広がる拠点や取引先を効率的に繋ぎ、最適なタイミングで必要な「モノ」を供給するためには、精度の高いMMシステムが欠かせません。

MMを導入し、適切に活用することで、企業は様々なメリットを享受できます。業務効率の向上による時間短縮やコスト削減、在庫の適正化による無駄な保管費用や機会損失の抑制、トレーサビリティの向上による不正リスクの低減などが期待できます。

このように、MMは企業にとって、もはや「あれば良い」ものではなく、「なくてはならない」存在になりつつあります。

| MM(マテリアルズマネジメント)とは | メリット | 重要性 |

|---|---|---|

| 企業内の「モノ」に関する情報を一元的に管理するシステム 原材料の調達から生産、在庫管理、配送、販売までを網羅 |

・業務効率の向上による時間短縮やコスト削減 ・在庫の適正化による無駄な保管費用や機会損失の抑制 ・トレーサビリティの向上による不正リスクの低減 |

グローバル化やサプライチェーンの複雑化に伴い、ますます高まっている もはや「あれば良い」ものではなく、「なくてはならない」存在になりつつある |