ユーザビリティとは?ユーザー満足度を高める重要性

ICTを知りたい

先生、『ユーザビリティ』ってよく聞くんですけど、単なる『使いやすさ』とは違うんですか?

ICT研究家

いいところに気がつきましたね!確かに『ユーザビリティ』は『使いやすさ』とよく言われますが、実は少し意味合いが違います。 ただ『使いやすい』だけでなく、ユーザーが目的を達成できるかどうかも重要なんです。

ICTを知りたい

目的を達成できるかどうか…ですか? 例えば、どんな感じでしょうか?

ICT研究家

例えば、初めて使うネットショップで、迷わずに買い物ができたら『ユーザビリティが高い』と言えます。いくら商品が良くても、使い方が分からなければ買ってもらえませんよね?

ユーザビリティとは。

「情報通信技術に関連して、よく耳にする『使いやすさ』という言葉があります。これは、使う人にとって『分かりやすさ』『使い勝手の良さ』『役に立つ度合い』などを表す言葉です。使う人を表す『user』と能力や性能を表す『ability』を組み合わせた言葉ですが、ただ『使いやすい』というだけでなく、国際規格では『決まった人が、決まった使い方で、決まった目的を達成するために使うときの、効果、効率、満足度の度合い』と定義されています。つまり、操作方法がすぐに理解でき、滞りなく目的を達成でき、さらに満足度が高いことを表す言葉なのです。一般的に使われる『使いやすさ』とは少し意味合いが異なるので注意が必要です。例えば、初めて訪れたインターネット通販サイトで、商品の検索から購入までスムーズに行えたなど、ストレスなく目的を達成できる状態を使いやすさの高い状態と言います。サービスの内容が良くても、使いやすさを考えていないと、新しい利用者を得ることができず、利用者の減少につながってしまいます。使いやすさの考え方は、これまで小型機器やソフトウェアが中心でしたが、操作ミスが事故につながる自動車、電車、飛行機、大型輸送機械にも広がっています。」

ユーザビリティの意味

– 使い勝手が良いということ

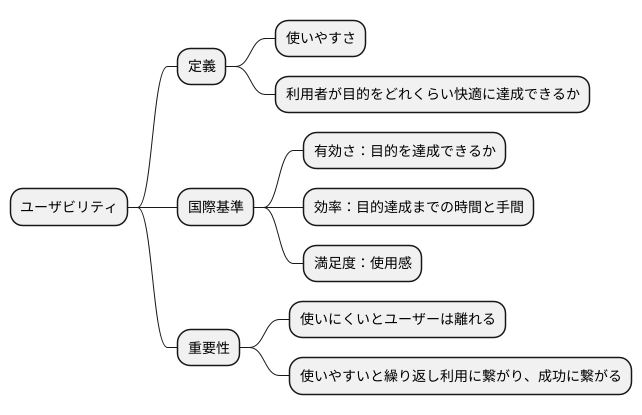

「ユーザビリティ」とは、簡単に言うと「使いやすさ」のことです。商品やサービスが、実際にそれを使う人にとってどれくらい使いやすいかを表す言葉として使われています。

少し詳しく説明すると、ユーザビリティは、使う人がその商品やサービスを使って目的を達成するまでの過程でどれくらい快適に操作できるかを指します。

例えば、ホームページで目的の情報をすぐに見つけられたり、アプリを直感的に操作できたりする場合、「ユーザビリティが高い」と言えます。

国際的な基準では、ユーザビリティは「有効さ」「効率」「満足度」の3つの要素で評価されます。「有効さ」は、目的を達成できるかどうか、「効率」は、目的を達成するまでに時間や手間がどれくらいかかるか、「満足度」は、使用感がどれくらい快適かを表します。

ユーザビリティは、商品やサービスの開発において非常に重要な要素です。なぜなら、どんなに優れた機能を持っていても、使いにくければユーザーは離れてしまうからです。逆に、使いやすければ、ユーザーは繰り返し利用してくれるようになり、結果として商品やサービスの成功に繋がります。

ユーザビリティと一般的な「使いやすさ」の違い

– ユーザビリティと一般的な「使いやすさ」の違い私たちは、商品やサービスに対して「使いやすい」と感じる時、何も考えずに、スムーズに操作できたという経験をすることが多いでしょう。これは、感覚的に理解しやすい「使いやすさ」と言えます。一方で、「ユーザビリティ」という言葉も耳にする機会が増えましたが、これは一体「使いやすさ」と何が違うのでしょうか。「使いやすさ」は、主に操作方法の簡単さを表す言葉です。例えば、ボタンが大きく分かりやすかったり、説明書を読まなくても直感的に操作できたりする場合に、「使いやすい」と感じます。一方、「ユーザビリティ」は、ユーザーが目的を達成する上で、どれだけ効率的かつ快適に利用できるかという点に焦点を当てています。これは、必ずしも操作が簡単なことだけを意味する訳ではありません。多少複雑な手順を踏んだとしても、ユーザーが迷わず、ストレスなく目的を達成できるのであれば、それは「ユーザビリティが高い」と言えるでしょう。例えば、高機能なカメラの場合、たくさんのボタンや設定項目があり、一見すると操作が難しく感じるかもしれません。しかし、ユーザーが目的の写真を撮るために、必要な情報が分かりやすく表示され、スムーズに設定を変更できるように設計されていれば、「ユーザビリティが高い」と言えます。このように、「使いやすさ」と「ユーザビリティ」は似て非なるものです。商品やサービスを開発する際には、ユーザーの目的を達成するために、「使いやすさ」だけを追求するのではなく、「ユーザビリティ」を考慮することが重要です。

| 項目 | 使いやすさ | ユーザビリティ |

|---|---|---|

| 定義 | 感覚的に理解しやすい、主に操作方法の簡単さを表す | ユーザーが目的を達成する上で、どれだけ効率的かつ快適に利用できるか |

| 具体例 | – ボタンが大きく分かりやすい – 説明書を読まなくても直感的に操作できる |

– 多少複雑な手順でも、迷わずストレスなく目的を達成できる – 高機能でも、必要な情報が分かりやすく、スムーズに設定を変更できる |

| ポイント | 操作が簡単であること | ユーザーが効率的かつ快適に目的を達成できること |

ユーザビリティの重要性

– 利用者の使いやすさを考えることの大切さ

商品やサービスを開発する上で、利用者の使いやすさを考える「ユーザビリティ」は、その成功を大きく左右する重要な要素です。

なぜなら、ユーザビリティが高い、つまり利用者にとって使いやすい商品は、ストレスなく快適に利用できるからです。

例えば、複雑な操作を覚えなくても簡単に目的を達成できたり、分かりやすい表示で迷わずに利用できたりするでしょう。

このような商品やサービスは、利用者の満足度を高め、繰り返し利用してもらえるようになります。

その結果、企業の売上向上や、より良い商品開発に繋がるだけでなく、企業に対する印象を良くし、信頼を獲得することにも繋がります。

一方で、ユーザビリティが低い場合はどうなるでしょうか?

使い方が分からなかったり、操作が複雑で分かりにくい場合は、利用者にストレスを与えてしまいます。

その結果、利用者はその商品やサービスを利用するのを諦め、他の使いやすいものに乗り換えてしまうかもしれません。

このように、ユーザビリティは、商品やサービスの成功だけでなく、企業の成長にも大きな影響を与える重要な要素と言えるでしょう。

| ユーザビリティ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 高い |

|

– |

| 低い | – |

|

ユーザビリティの例

– ユーザビリティの例

インターネット上で商品を購入できる電子商取引サイトは、ユーザビリティが高い例として挙げられます。日々多くの人が利用するサイトだからこそ、使いやすさに配慮した設計がされています。

例えば、サイト内での商品検索です。検索窓にキーワードを入力するだけで、関連する商品が一覧で表示されます。さらに、絞り込み機能を使うことで、価格帯やブランド、商品の種類など、より詳細な条件で絞り込むことができます。

また、購入手続きも分かりやすく設計されています。商品をカートに入れた後は、画面の指示に従って、氏名や住所、支払い方法などの情報を入力していくだけで、簡単に購入を完了することができます。

近年利用者が増えているスマートフォンのアプリケーションにも、ユーザビリティの高いものが多く存在します。

複雑な操作を覚える必要がなく、画面をタッチしたり、指でなぞったりする直感的な操作で、様々な機能を利用することができます。

このように、ユーザビリティとは、ウェブサイトやアプリケーションを、年齢や経験に関わらず、誰でも簡単に快適に利用できるかどうかを指す、重要な概念と言えるでしょう。

| デバイス | ユーザビリティの例 |

|---|---|

| ウェブサイト | – 検索窓へのキーワード入力で商品一覧表示 – 価格帯、ブランド等の絞り込み機能 – 画面指示に従った分かりやすい購入手続き |

| スマートフォンアプリ | – 直感的な操作(タッチ、スワイプなど)で多様な機能利用 |

ユーザビリティ適用範囲の広がり

かつては、「使いやすさ」を表す言葉として「ユーザビリティ」という言葉が使われる場合、パソコンやスマートフォンといった情報技術に関連する製品に焦点が当てられていました。しかし、近年、この考え方は大きく広がりを見せています。家電製品や自動車、さらには医療機器といった、私たちの生活に深く関わる様々な分野においても、ユーザビリティが重要視されるようになってきているのです。

このような変化の背景には、製品に対する安全意識の高まりと、企業側の責任や信頼に対する考え方の変化があります。製品の複雑化が進む一方で、利用者による誤操作のリスクや、それがもたらす影響の大きさが認識されるようになりました。そのため、誰もが安全かつ簡単に使える製品を開発することの重要性が、これまで以上に高まっているのです。

製品の設計段階からユーザビリティを考慮することで、説明書を読まなくても直感的に操作できるようになります。また、誤操作を防止する仕組みや、分かりやすいエラーメッセージを表示することで、利用者のストレスを軽減し、安全性と信頼性を向上させることができます。このように、ユーザビリティは、製品の開発において、もはや軽視することのできない要素の一つとなっているのです。

| 従来のユーザビリティ | 現在のユーザビリティ |

|---|---|

| パソコンやスマートフォンといった情報技術製品が中心 | 家電製品、自動車、医療機器など、生活に関わる様々な分野に拡大 |

| – | 製品の安全性、企業の責任と信頼性が重視されるようになった背景 |

| ユーザビリティを考慮した製品設計のメリット |

|---|

| 直感的な操作が可能 |

| 誤操作の防止 |

| 分かりやすいエラーメッセージによるストレス軽減 |

| 安全性と信頼性の向上 |