組織のサイロ化とは?

ICTを知りたい

先生、「サイロ化」って言葉が出てきたんですけど、イマイチよくわからないです。どういう意味ですか?

ICT研究家

そうだね。「サイロ化」は、組織がまるで「サイロ」みたいにバラバラになっている状態を指す言葉なんだ。サイロって、農家で穀物を貯蔵する、あの背の高い建物のことだよ。

ICTを知りたい

ああ、あの建物ですね!なんとなくイメージわきます。でも、組織がバラバラってどういうことですか?

ICT研究家

例えば、営業部や開発部といったように、それぞれの部署が自分の仕事のことだけ考えて、他の部署と連携をとらなかったり、情報を共有しなかったりする状態のことだね。そうすると、全体としてうまくいかないことも出てくるんだ。

サイロとは。

組織が「縦割り」になっている状態を「サイロ化」と呼ぶことがあります。これは、もともとは農作物などを保管する高い建物を指す言葉で、それぞれの建物の中身が混ざらない様子から来ています。縦割りの組織では、それぞれの部門の役割は明確になりますが、部門間の協力や情報共有が少なくなりがちです。そのため、「サイロ化」はあまり良い意味では使われません。

特に、企業がデジタル技術を活用した変革(DX)を進める上で、この「サイロ化」は大きな障壁となります。なぜなら、それぞれの部門が業務やシステムをバラバラに最適化してしまうため、組織全体で見ると無駄が多くなってしまうからです。また、データも部門ごとに異なる形式で保存されるため、組織全体で活用することが難しくなります。

もし、この「サイロ化」を解消することができれば、ビジネスが大きく発展する可能性を秘めています。それぞれの部門に眠っているデータを改めて見直し、会社全体で使える大きなデータとしてまとめ、人工知能などを活用して分析すれば、今まで使われてこなかった情報が宝の山のように価値を持つかもしれません。

サイロ化とは

– サイロ化とは企業などの組織が大きくなるにつれて、業務効率を上げるために営業部、製造部、人事部といったように部門を細かく分けていくことがあります。しかし、この部門分けが行き過ぎると、それぞれの部門がまるで独立した塔のように、他の部門との連携を取らずに業務を行うようになってしまうことがあります。このような状態を、農業で穀物などを貯蔵しておく円筒形の建物である「サイロ」に例えて「サイロ化」と呼びます。サイロが複数並んでいても、中の穀物が混ざり合うことがないように、サイロ化が進んだ組織では、部門間で情報や知識の共有が十分に行われず、連携が取れなくなってしまいます。 その結果、せっかく各部門が一生懸命に業務を行っていても、全体としては非効率な働き方になってしまったり、新たなアイデアが生まれにくくなったりする可能性があります。例えば、新しい商品を開発する際、営業部門は市場のニーズを、製造部門は生産コストを、それぞれ把握しているにも関わらず、部門間で情報共有が不足していると、顧客ニーズに合致した商品を適切な価格で販売することが難しくなります。サイロ化を解消するためには、部門を超えたコミュニケーションや情報共有を促進することが重要です。社内交流イベントや、部署横断型のプロジェクトチームを結成するなどの取り組みを通じて、組織全体に風通しを良くし、一体感を醸成していくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| サイロ化とは | 企業などの組織内で、部門が独立しすぎて連携が取れなくなっている状態のこと。 |

| 原因 | 業務効率を上げるための部門分けが行き過ぎた結果、部門間で情報や知識の共有が不足してしまうため。 |

| 問題点 | – 組織全体としての非効率な働き方 – 新たなアイデアが生まれにくい – 部門ごとに業務が完結し、全体最適化が図れない |

| 具体例 | 新しい商品開発の際、営業部門と製造部門が連携せず、顧客ニーズに合致した商品を適切な価格で販売できない。 |

| 解決策 | – 部門を超えたコミュニケーションや情報共有を促進 – 社内交流イベントや部署横断型プロジェクトチームの実施 – 組織全体に風通しを良くし、一体感を醸成 |

サイロ化のメリット・デメリット

– サイロ化のメリット・デメリット企業活動において、各部署がそれぞれの専門性や業務範囲に特化し、独立して活動する状態を「サイロ化」と呼びます。このサイロ化には、メリットとデメリットが存在し、企業はそれらを理解した上で、組織運営を行う必要があります。-# メリットサイロ化のメリットとしてまず挙げられるのは、業務の効率化です。各部署が独立することで、それぞれの専門性を活かした分業体制が確立し、効率的に業務を進めることが可能となります。また、責任範囲が明確になることで、担当者の責任感が高まり、業務への集中力や専門性の向上が見込めます。さらに、組織構造がシンプルになるため、意思決定が迅速に行えるという点もメリットと言えるでしょう。-# デメリット一方で、サイロ化には深刻なデメリットも存在します。最大のデメリットは、部門間連携の不足です。各部署が独立し、自身の業務に集中するあまり、組織全体の目標や他の部署の状況を把握しなくなる可能性があります。その結果、連携不足が生じ、非効率な業務プロセスが定着したり、組織全体の目標達成を阻害する要因になりかねません。また、情報共有が滞ることで、組織全体の視野が狭まり、変化への対応が遅れたり、新たな発想やイノベーションが生まれにくくなる可能性も懸念されます。-# まとめサイロ化は、業務効率や専門性の向上といったメリットがある一方で、部門間連携の不足や全体最適の視点の欠如など、組織運営における大きなリスクも孕んでいます。企業は、サイロ化によるメリットを享受しつつ、デメリットを最小限に抑えるための組織風土の醸成や、部門間連携を促進するための仕組みづくりに取り組む必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | – 業務の効率化 – 責任範囲の明確化 – 意思決定の迅速化 |

| デメリット | – 部門間連携の不足 – 情報共有の滞り – 組織全体の視野の狭窄 |

サイロ化がDXを阻む

昨今、多くの企業が生き残りを賭けて、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいます。DXとは、単なるIT化ではなく、データやデジタル技術を駆使して、組織全体の業務プロセスやビジネスモデルを根本から変革していく取り組みです。しかし、このDXを推進する上で、大きな障壁として立ちはだかるのが「サイロ化」です。

サイロ化とは、組織内で部門や部署ごとに縦割り構造が強固に築かれ、それぞれの業務や情報、システムが独立してしまっている状態を指します。

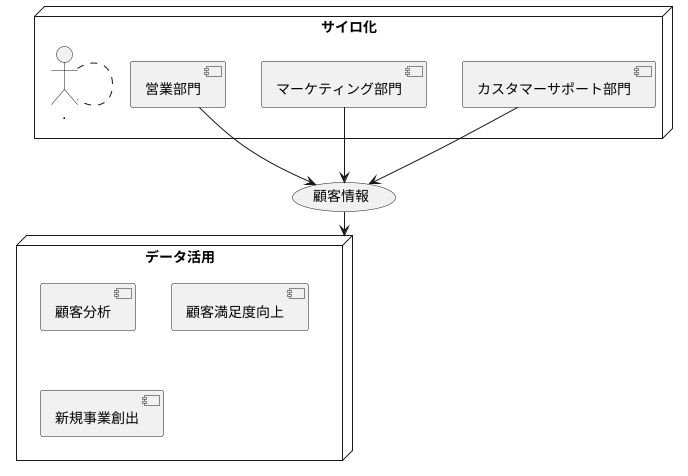

サイロ化が進むと、どうなるのでしょうか。例えば、ある顧客に関する情報が、営業部門、顧客サポート部門、マーケティング部門でそれぞれ個別に管理されているとします。この場合、顧客一人ひとりの全体像を把握することが難しくなり、最適なサービスを提供することができません。また、部門ごとにバラバラにシステムを導入してしまうため、全体最適の観点から見ると非効率な運用となり、コスト増大を招く可能性もあります。

DXを成功させるためには、組織全体でデータとデジタル技術を共有し、連携していくことが不可欠です。そのためには、まず、部門間の壁を取り払い、情報やシステムを統合していくことが重要になります。そして、全社員がデータに基づいて意思決定を行い、新しい技術を積極的に活用するような企業文化を築いていくことが、DX成功の鍵となるでしょう。

| DXを阻害する要因 | サイロ化がもたらす弊害 | DX成功のためのポイント |

|---|---|---|

| 組織内の部門や部署ごとに縦割り構造が強固に築かれ、それぞれの業務や情報、システムが独立してしまっている状態(サイロ化) |

|

|

データ活用を阻むサイロ化

– データ活用を阻むサイロ化現代社会において、データは企業活動にとって非常に重要な資源となっています。しかし、多くの企業では、部門ごとにデータがバラバラに管理されており、全体を俯瞰した活用ができていないという現状があります。これは、まるでそれぞれの部門が、他の部門から隔離されたサイロ(縦型の貯蔵庫)の中に閉じこもっているかのようです。このような状態を「サイロ化」と呼びますが、サイロ化によってデータが部門内に閉じ込められてしまうと、せっかくのデータも宝の持ち腐れになってしまいます。例えば、顧客に関する情報は、営業部門、マーケティング部門、カスタマーサポート部門など、様々な部門がそれぞれ保有していることが一般的です。しかし、これらの部門間で情報共有が十分に行われていない場合、顧客一人ひとりの全体像を把握することができません。顧客の購買履歴は営業部門が、ウェブサイトの閲覧履歴はマーケティング部門が、問い合わせ内容はカスタマーサポート部門が、それぞれ管理しているという状況では、顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、最適なサービスを提供することは困難です。サイロ化を解消し、部門間のデータ連携を進めることで、企業はより精度の高い分析を行い、顧客満足度の向上や新規事業の創出などにつなげることができます。データの価値を最大限に引き出すためには、サイロ化という壁を打ち破ることが不可欠です。

サイロ化を解消し、未来へ

多くの企業では、それぞれの部署が独立した状態で業務を進めてしまうことがあります。これを「サイロ化」と呼びますが、この状態は決して良い状態とは言えません。なぜなら、部署間で連携が取れていない状態では、組織全体の効率性や柔軟性を高めることが難しくなってしまうからです。

サイロ化を解消し、未来へ向かうためには、まず、部署間で共通の目標を設定することが重要です。共通の目標を持つことで、社員一人ひとりが組織全体にとって何が必要なのかを理解し、部署の垣根を越えて協力し合う意識が芽生えます。

また、部署間での積極的な情報共有やコミュニケーションも欠かせません。例えば、定期的な合同会議や情報共有ツールを活用することで、スムーズな情報伝達を実現することができます。

さらに、全社的な視点に立った業務プロセスを構築し、それを支えるITシステムを導入することも有効です。例えば、部署ごとにバラバラだったシステムを統合することで、情報の一元管理が可能となり、業務の効率化やデータ活用の推進に繋がります。

サイロ化を解消することで、組織全体でデータ活用やDXを推進し、新たな価値を創造することができるようになります。未来を見据え、組織全体で変革を進めていきましょう。

| 問題点 | 解決策 | 効果 |

|---|---|---|

| 部署間連携の不足(サイロ化) – 組織全体の効率性や柔軟性を高めることが難しい |

1. 部署間で共通の目標を設定 2. 部署間での積極的な情報共有やコミュニケーション – 定期的な合同会議 – 情報共有ツールの活用 3. 全社的な視点に立った業務プロセス構築とITシステム導入 – システム統合による情報の一元管理 |

– データ活用やDXの推進 – 新たな価値の創造 – 業務の効率化 – 組織全体の効率性と柔軟性の向上 |