サーバー仮想化でコスト削減・運用効率アップ

ICTを知りたい

「サーバー仮想化」ってどういう意味ですか?

ICT研究家

簡単に言うと、1つのパソコンの中に、まるで別々のパソコンがあるように見せかけてしまう技術のことだよ。

ICTを知りたい

えーっと、どういうことですか?

ICT研究家

例えば、君の使っているパソコンで、ゲームもしながら、絵も描いて、音楽も聴けるよね?あれと似ていて、サーバー仮想化を使うと、1台のサーバーで、たくさんの種類の仕事を同時に、しかもそれぞれが独立して行えるようになるんだ。

サーバー仮想化とは。

「情報通信技術に関連する言葉、『サーバー仮想化』について説明します。サーバー仮想化とは、仮想化という技術を使うことで、実際に存在する一つのサーバーの中に、複数の仮想的なサーバーを構築して運用する仕組みや、その運用方法のことです。実際に存在するサーバー上に、仮想サーバーを動かすための仮想マシン(バーチャルマシン)を複数起動することで、複数のサーバー用の基本ソフトを動かすことができます。さらに、複数種類の仮想マシンを動かすことができるので、異なる種類のサーバー用の基本ソフトを、実際に存在する一つのサーバー上で運用することが可能になります。」

サーバー仮想化とは

– サーバー仮想化とはサーバー仮想化とは、仮想化技術を用いて、一台の物理的なサーバーの中に複数の仮想サーバーを作り出し、運用する技術や仕組みのことを指します。従来のサーバー運用では、提供するサービスごとに専用の物理サーバーを用意するのが一般的でした。しかし、サーバー仮想化技術の登場により、一台の物理サーバーを仮想的に分割し、複数の仮想サーバーとして利用することが可能になりました。それぞれの仮想サーバーは独立した環境として機能するため、例えば、一台の物理サーバー上に、ウェブサーバー、データベースサーバー、メールサーバーといった異なる役割を持つサーバーを構築・運用することができます。サーバー仮想化には、従来の物理サーバー一台ずつを用いる方法と比べて、以下のような利点があります。* -設備投資の削減- 物理サーバーの台数を減らせるため、導入費用や電気代などのコストを削減できます。* -運用管理の効率化- 複数の仮想サーバーを一元的に管理できるため、運用管理の手間を減らすことができます。* -リソースの柔軟な配分- サービスの需要に応じて、仮想サーバーに割り当てるリソース(CPU、メモリ、ストレージなど)を柔軟に変更できます。* -システムの可用性向上- 仮想化ソフトウェアには、障害発生時に自動的に別の物理サーバーに仮想サーバーを移動させる機能など、システムの安定稼働を支援する機能が備わっている場合があります。これらの利点から、近年では多くの企業でサーバー仮想化技術が導入されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 仮想化技術を用いて1台の物理サーバー内に複数の仮想サーバーを作成・運用する技術や仕組み |

| 従来との比較 | 従来はサービスごとに専用の物理サーバーを用意していた |

| 仮想サーバーの特徴 | それぞれが独立した環境として機能するため、1台の物理サーバー上で異なる役割を持つサーバーを構築・運用できる |

| メリット | – 設備投資の削減 – 運用管理の効率化 – リソースの柔軟な配分 – システムの可用性向上 |

| メリット詳細 | – 物理サーバー台数減によるコスト削減 – 仮想サーバーの一元管理による運用負荷軽減 – サービス需要に応じたリソース割り当て変更 – 障害発生時の自動復旧機能による安定稼働支援 |

| 現状 | 多くの企業で導入が進んでいる |

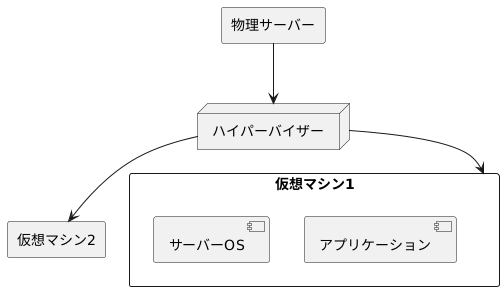

仮想化の仕組み

– 仮想化の仕組み

サーバー仮想化は、物理的なサーバー上に仮想的なサーバー環境を作り出す技術です。この仮想的なサーバー環境は「仮想マシン」と呼ばれ、あたかも独立したサーバーのように動作します。

仮想マシンを実現するために欠かせないのが、「ハイパーバイザー」と呼ばれるソフトウェアです。ハイパーバイザーは、物理的なサーバー上で動作し、仮想マシンに対してCPU、メモリ、ストレージなどのリソースを割り当てます。

仮想マシンは、ハイパーバイザーによって仮想化されたリソースを利用して、サーバーOSやアプリケーションを稼働させます。そのため、利用者から見ると、仮想マシンは物理的なサーバーと全く同じように扱うことができます。

仮想化技術によって、1台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーを稼働させることができるため、サーバーの利用効率を大幅に向上させることができます。また、サーバーの集約化や運用管理の効率化、システムの柔軟性や可用性の向上など、さまざまなメリットがあります。

サーバー仮想化のメリット

コンピューターの処理能力を貸し出す技術であるサーバー仮想化は、従来の物理サーバーを用いたシステム構成と比較して、多くの利点があります。

まず、仮想化によって1台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーを稼働させることができるため、物理サーバーの台数を減らすことができます。その結果、サーバーの購入費用や維持費用、設置場所の確保、消費電力といったコストを大幅に削減することが可能となります。

また、サーバーの集約による省スペース化も大きなメリットです。従来の物理サーバーでは、サーバーごとにラックのスペースを確保する必要がありましたが、仮想化によってサーバーをコンパクトにまとめることが可能となり、サーバー室のスペースを有効活用することができます。

さらに、サーバー仮想化は、システムの運用管理を効率化する上でも非常に有効です。仮想サーバーは物理サーバー上での作成、削除、複製が容易なため、新規システムの構築やテスト環境の準備、システムの復旧などを迅速に行うことができます。また、仮想化ソフトウェアの機能によって、システムの稼働状況の監視やリソースの割り当てなども一元的に管理することが可能となり、運用管理の負荷を大幅に軽減することができます。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| コスト削減 | – 物理サーバーの台数削減による購入費用、維持費用、設置場所確保、消費電力の削減 |

| 省スペース化 | – サーバー集約によるサーバー室のスペース有効活用 |

| 運用管理の効率化 | – 仮想サーバーの作成、削除、複製が容易になり、システム構築、テスト環境準備、システム復旧を迅速化 – 仮想化ソフトウェアによるシステム稼働状況の監視、リソース割り当ての一元管理 |

サーバー仮想化の種類

– サーバー仮想化の種類サーバー仮想化とは、1台の物理的なサーバーを複数台の仮想サーバーに分割し、それぞれを独立したサーバーとして利用できるようにする技術です。これにより、サーバーの資源を効率的に利用できるだけでなく、運用管理の効率化、コスト削減、省電力化など、多くのメリットが期待できます。サーバー仮想化には、大きく分けて以下の3つの種類があります。-# ホスト型仮想化ホスト型仮想化は、物理サーバー上に仮想化ソフトウェアをインストールし、その仮想化ソフトウェア上で複数の仮想マシンを動作させる方式です。仮想マシンはそれぞれ独立したOSやアプリケーションを持つことができ、まるで物理サーバーのように振る舞います。この方式は、仮想化ソフトウェアが間に入るため、ハイパーバイザー型仮想化と比べて処理速度が遅くなる傾向がありますが、様々なOSを仮想マシンとして動作させることができるというメリットがあります。-# ハイパーバイザー型仮想化ハイパーバイザー型仮想化は、物理サーバー上に直接仮想化ソフトウェア(ハイパーバイザー)をインストールし、その上で複数の仮想マシンを動作させる方式です。ホスト型仮想化のように仮想化ソフトウェアを介さないため、処理速度に優れているというメリットがあります。しかし、動作させることができるOSがハイパーバイザーに対応したものに限られるという制限があります。-# コンテナ型仮想化コンテナ型仮想化は、OSレベルで仮想化を行う方式です。従来の仮想化技術のように仮想マシンを作成するのではなく、1つのOS上で複数のアプリケーションを隔離して動作させることができます。そのため、非常に軽量かつ高速な動作が可能です。ただし、同じOS上で動作するアプリケーションしか仮想化できないという制限があります。このように、サーバー仮想化にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。どの方式を採用するかは、システムの要件や目的などを考慮して決定する必要があります。

| 仮想化の種類 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ホスト型仮想化 | 物理サーバー上に仮想化ソフトウェアをインストールし、その上で仮想マシンを動作させる。 | 様々なOSを仮想マシンとして動作させることができる。 | 仮想化ソフトウェアが間に入るため、ハイパーバイザー型仮想化と比べて処理速度が遅くなる傾向がある。 |

| ハイパーバイザー型仮想化 | 物理サーバー上に直接ハイパーバイザーをインストールし、その上で仮想マシンを動作させる。 | 処理速度に優れている。 | 動作させることができるOSがハイパーバイザーに対応したものに限られる。 |

| コンテナ型仮想化 | OSレベルで仮想化を行う。1つのOS上で複数のアプリケーションを隔離して動作させる。 | 非常に軽量かつ高速な動作が可能。 | 同じOS上で動作するアプリケーションしか仮想化できない。 |

まとめ

これまで多くの企業で、情報システムの基盤として、物理的なサーバーが利用されてきました。しかし、近年では、仮想化技術の進歩により、従来型の物理サーバー中心の環境から、サーバー仮想化技術を活用した環境への移行が進んでおります。

サーバー仮想化とは、1台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーを稼働させる技術です。仮想化ソフトと呼ばれる専用のソフトウェアを利用することで、あたかも複数の物理サーバーが存在するかのように見せることができます。

サーバー仮想化を導入することで、従来の物理サーバー中心の環境と比較して、多くのメリットがあります。具体的には、設備の集約によるコスト削減、運用管理の効率化、システムの柔軟性の向上、そして消費電力削減による環境負荷の低減などが挙げられます。

サーバー仮想化は、企業にとって、より効率的で柔軟性の高い情報システム基盤を構築する有効な手段となります。サーバー仮想化技術を導入することで、企業は、ビジネスの成長を促進できる可能性があります。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| コスト削減 | 設備の集約により、物理サーバーの調達・運用コストを削減 |

| 運用管理の効率化 | 仮想環境を一元管理できるため、運用管理作業を効率化 |

| システムの柔軟性の向上 | 仮想サーバーのプロビジョニングやスケール変更を柔軟に行えるため、システムの柔軟性が向上 |

| 環境負荷の低減 | 消費電力削減により、環境負荷を低減 |