プラットフォーム:ソフトウェアの舞台裏

ICTを知りたい

先生、『プラットフォーム』って、ソフトウェアが動くための環境のことですよね? 例えばWindowsとかってことで合ってますか?

ICT研究家

そうだね。Windowsはまさにプラットフォームの一種だよ。他に、スマホでいうとAndroidやiOSもプラットフォームだね。みんなが使っているアプリは、全て何らかのプラットフォーム上で動いているんだ。

ICTを知りたい

なるほど!じゃあ、プラットフォームが変わるとアプリも使えなくなっちゃうんですか?

ICT研究家

そういうこともあるね。だから、『プラットフォームに依存しない』ように作られたソフトウェアもあるんだ。これは、特定のプラットフォームに関係なく、どこでも動くように設計されているんだよ。

プラットフォームとは。

「情報通信技術に関連して使われる『プラットフォーム』という言葉について説明します。『プラットフォーム』とは、コンピュータ上でソフトウェアを動かすための土台となる環境のことです。一般的には、OSやCPUのことを指します。OSは、コンピュータ全体を管理するソフトウェアで、CPUは、コンピュータの中心となる部品で、データの処理や制御を行います。『ウィンドウズ プラットフォーム』や『インテル プラットフォーム』といったものが、具体的な例として挙げられます。また、『プラットフォームに依存しない』という表現は、特定のOSやハードウェアに関係なく動作することを意味します。

ソフトウェアとハードウェアの橋渡し

私たちは普段、スマートフォンやパソコンを使って、様々なソフトウエアを操作しています。画面に映し出される文字や画像、聞こえてくる音など、ソフトウエアは私たちの視覚や聴覚に直接訴えかけてくるため、その存在を意識しやすいものです。しかし、その裏側では、目に見えない多くの要素が複雑に絡み合いながら、ソフトウエアを支えています。

ソフトウエアが正しく動くためには、それを支える土台となる「基盤」が必要です。この基盤は、例えるならば舞台のようなものです。舞台の上で役者が躍動するように、ソフトウエアも基盤の上でこそ、その能力を最大限に発揮することができます。

この基盤は、ハードウエアとソフトウエアを繋ぐ、橋渡し的な役割を担っています。ハードウエアは、パソコン本体やスマートフォンなど、実際に触ることができる物理的な装置のことです。基盤は、ソフトウエアがハードウエアを制御するための共通の言葉を提供することで、両者の仲立ちをします。

例えるならば、外国人と会話する際に通訳が必要なように、ソフトウエアとハードウエアも、直接やり取りをするためには「通訳」が必要です。基盤は、ソフトウエアとハードウエアがお互いに理解し合えるよう、「通訳」となって、円滑なコミュニケーションを支えているのです。

| 要素 | 説明 | 比喩 |

|---|---|---|

| ソフトウエア | – 画面表示、音出力など、ユーザが直接操作する部分 – 人間の視覚や聴覚に訴えかける |

舞台上の役者 |

| 基盤 | – ソフトウエアを支える土台 – ハードウェアとソフトウェアを繋ぐ – ソフトウェアがハードウェアを制御するための共通言語を提供 |

舞台 通訳 |

| ハードウエア | – パソコン本体やスマートフォンなど、物理的な装置 | – |

プラットフォームの代表例:OSとCPU

コンピュータの世界で「プラットフォーム」と呼ばれるものには、OS(オペレーティングシステム)とCPU(中央処理装置)という二つの代表的な例が存在します。

OSは、例えるならばコンピュータ全体を管理する指揮者のような役割を担います。私達が普段何気なく目にしているWindowsやMac OSといったものが、まさにOSです。OSは、コンピュータを動かすための基盤となるソフトウェアであり、アプリケーションソフトが動作するための環境を提供したり、データの保存や管理、周辺機器との接続などを一手に引き受けています。

一方、CPUはコンピュータの頭脳と例えられる部分であり、データの処理や計算といった、コンピュータにとって最も重要な役割を担います。CPUの性能は、コンピュータの処理速度に直結するため、高性能なCPUを搭載したコンピュータは、より速く、より多くの処理をこなすことが可能です。

私達が普段利用するソフトウェアは、特定のOSやCPU上で動作するように設計されています。これは、OSやCPUが異なれば、ソフトウェアを動かすために必要な命令やデータの形式が異なるためです。そのため、ソフトウェアを選ぶ際には、自分の使っているコンピュータのOSとCPUに合ったものを選ぶことが非常に重要です。

このように、OSとCPUは、コンピュータを構成する上で欠かせない要素であり、ソフトウェアの動作にも大きな影響を与えます。つまり、OSとCPUは、コンピュータという舞台でソフトウェアが活躍するために必要不可欠な「プラットフォーム」と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 | 役割 | 例 |

|---|---|---|---|

| OS (オペレーティングシステム) |

コンピュータ全体を管理するソフトウェア |

|

Windows, Mac OS |

| CPU (中央処理装置) |

データの処理や計算を行う、コンピュータの頭脳 |

|

Intel Core iシリーズ, AMD Ryzenシリーズ |

プラットフォームの違いによる影響

– プラットフォームの違いによる影響異なる環境で作られたソフトウェアは、そのままでは別の環境では動かないことがあります。これは、まるで異なる言語を話す人と人が意思疎通できないのと同じです。例えば、Windows用に作られたソフトウェアは、Macのコンピューターではそのままでは動きません。これは、コンピューターの基礎的な設計や、ソフトウェアに指示を出すための言葉遣いが異なるためです。ソフトウェアは、特定の環境で動くように作られています。この環境のことを「プラットフォーム」と呼びます。プラットフォームには、WindowsやMac OSのようなパソコンのOSだけでなく、スマホのAndroidやiOSなども含まれます。ソフトウェアは、特定のプラットフォーム向けに、そのプラットフォーム特有の言葉遣いで書かれています。そのため、異なるプラットフォームを持つ機器同士では、ソフトウェアは互いに理解することができず、動作させることができません。そのため、ソフトウェアを選ぶ際には、自分が使っている機器のプラットフォームに合ったものを選ぶことが重要です。異なるプラットフォーム用のソフトウェアを選んでしまうと、そのソフトウェアを使うことができず、無駄になってしまう可能性があります。

| プラットフォームの違いによるソフトウェア互換性の問題 |

|---|

| 異なる環境(プラットフォーム)で作られたソフトウェアは、そのままでは別の環境では動作しない。 |

| 例:Windows用ソフトウェアはMacでは動作しない。 |

| 原因:コンピューターの設計やソフトウェアへの指示方法(言語)が異なるため。 |

| プラットフォーム:ソフトウェアが動作する環境(例:Windows, Mac OS, Android, iOS)。 |

| ソフトウェアは特定のプラットフォーム向けに作られ、特有の言語で書かれている。 |

| 異なるプラットフォーム間ではソフトウェアは互いに理解できず、動作しない。 |

| ソフトウェアを選ぶ際は、自分が使っている機器のプラットフォームに合ったものを選ぶことが重要。 |

「プラットフォームに依存しない」という利便性

近年、「プラットフォームに依存しない」という言葉を見聞きする機会が増えてきました。これは、特定のコンピュータの種類や環境に縛られずに使えるソフトウェアが増えていることを表しています。

これまで、ソフトウェアを使う際には、パソコンにWindowsなのか、Macなのか、といった種類の違いや、スマートフォンであればAndroidなのかiPhoneなのか、といった違いを気にする必要がありました。それぞれのソフトウェアが特定の種類の機器でしか動かないように作られていたためです。

しかし、「プラットフォームに依存しない」ソフトウェアであれば、そうした違いを気にする必要がなくなります。例えば、インターネットのブラウザ上で動くアプリケーションであれば、WindowsのパソコンでもMacでも、さらにはスマートフォンやタブレットでも同じように使うことができます。

このようなソフトウェアが増えてきた背景には、Javaのような、様々な種類の機器で動かすことのできるプログラミング言語が普及してきたことが挙げられます。

「プラットフォームに依存しない」ソフトウェアは、異なる種類の機器を使う人同士でも簡単に情報を共有できるという点で大きなメリットがあります。また、ソフトウェア開発者にとっても、様々な種類の機器に対応したソフトウェアを個別に開発する必要がなくなり、開発コストを抑えられるという利点があります。

| 従来のソフトウェア | プラットフォームに依存しないソフトウェア |

|---|---|

| 特定のOSや機器に依存する 例:WindowsアプリはWindows搭載PCでしか動作しない |

OSや機器に依存せずに動作する 例:Webブラウザ上で動作するアプリはWindows,Mac,スマホなど様々な機器で利用可能 |

| 機器ごとにソフトウェア開発が必要 | 開発コストを抑えられる |

| 機種依存による情報共有の障壁あり | 異なる機種間でも容易に情報共有が可能 |

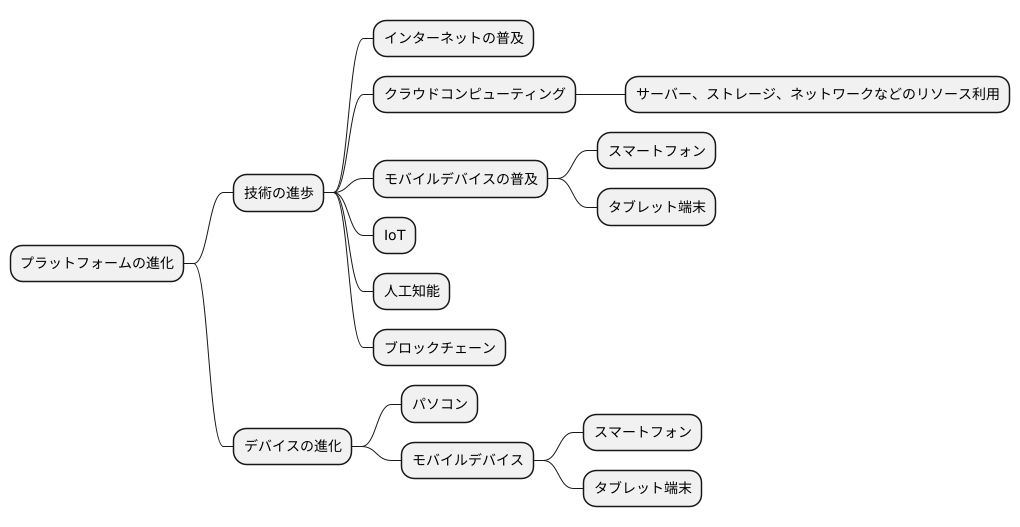

進化を続けるプラットフォーム

技術は日々進歩し続けており、それと歩調を合わせるように、私たちが様々なサービスやアプリケーションを利用するための基盤となる「プラットフォーム」もまた、絶えず進化を続けています。

かつては、パソコンなどの情報機器に搭載されたOSやCPUといったハードウェアに近い部分が、プラットフォームの中心的な役割を担っていました。しかし、インターネットの普及と技術革新の波は、プラットフォームの姿を大きく変えようとしています。

特に、インターネット経由でサーバー、ストレージ、ネットワークなどのコンピュータ資源を利用できるクラウドコンピューティングの普及は、プラットフォームの概念を大きく広げました。もはや、利用者は高価な機器やソフトウェアを自身で所有する必要はなく、必要な時に必要なだけ、クラウド上のリソースを利用すればよい時代になったのです。

さらに、スマートフォンやタブレット端末といったモバイルデバイスの急速な普及も、プラットフォームの進化を加速させています。これらのデバイスは、従来のパソコンとは異なるOSやアーキテクチャを採用しており、それに伴い、モバイルアプリ開発のための新たなプラットフォームも次々と登場しています。

このように、技術の進歩や新しいデバイスの登場は、プラットフォームの多様化を促す原動力となっています。今後も、IoT、人工知能、ブロックチェーンといった革新的な技術の進展に伴い、プラットフォームはさらに進化し、私たちの生活やビジネスをより豊かに、そして便利なものへと変えていくことでしょう。