ウェブサイトへの再訪問を促すリマーケティングとは?

ICTを知りたい

先生、『リマケ』って何か教えてください。

ICT研究家

『リマケ』は『Remarketing』の略で、一度お店に来たお客さんに、もう一度来てもらうための工夫だよ。例えば、インターネットで洋服を見ていたら、後から同じ洋服の広告が出てくることがあるだろう?あれも『リマケ』の一種だよ。

ICTを知りたい

あ!見たことあります!あれって、たまたまじゃなくて、わざと表示させているんですね!

ICT研究家

そうだよ。インターネットでお客さんの行動を記録して、その人に合った広告を表示しているんだ。だから、興味のあるものや、前に見たものが広告に出やすいんだね。

Remarketingとは。

「情報通信技術に関連した言葉、『リマーケティング』について説明します。リマーケティングとは、前にホームページを見に来た人やサービスを使ったことがある人に、もう一度、働きかける方法のことです。利用者の機器に記録を残すことで、その人が前に見た内容に合わせた広告を見せることができます。リマーケティングは、『リマケ』と略して呼ばれることもあります。」

リマーケティングとは

– リマーケティングとはインターネット上で商品を販売したり、サービスを提供したりする企業にとって、自社のウェブサイトへ多くのユーザーを誘導することは非常に重要です。しかし、せっかくウェブサイトを訪れてくれたユーザーも、すぐに商品を購入してくれたり、会員登録などの行動を起こしてくれるとは限りません。むしろ、一度訪れただけで去ってしまうユーザーの方が大多数と言えるでしょう。このような状況下で、一度は自社のウェブサイトに興味を示してくれたユーザーを逃さず、再びアプローチをかける有効な手段として注目されているのが「リマーケティング」です。リマーケティングとは、過去にあなたのウェブサイトを訪問したことのあるユーザーに対して、再び広告などを表示することでアプローチを試みるマーケティング手法のことを指します。例えば、あなたが洋服の通販サイトを運営しているとします。あるユーザーがあなたのサイトで特定のワンピースを閲覧した後、購入せずにサイトから離脱してしまったとします。この時、リマーケティングを活用すると、そのユーザーが後日他のウェブサイトを閲覧している際に、先ほど閲覧していたワンピースの広告を表示することができます。このように、ユーザーの過去の閲覧履歴に基づいて最適なタイミングで広告を表示することで、ユーザーの購買意欲を再燃させたり、商品への関心を維持させる効果が期待できます。リマーケティングは、一度は自社のサービスや商品に関心を示してくれたユーザーに対して、効率的に再アプローチをかけることができるため、ウェブサイトの成果向上に大きく貢献する可能性を秘めています。

| リマーケティングの定義 | 効果 | メリット |

|---|---|---|

| 過去に自社ウェブサイトを訪問したユーザーに対し、再び広告などを表示してアプローチするマーケティング手法 | ・ユーザーの購買意欲を再燃 ・商品への関心を維持 |

ウェブサイトの成果向上に貢献 |

クッキーを用いた個別アプローチ

インターネット広告において、利用者の行動に基づいて最適な広告を配信する「リマーケティング」と呼ばれる手法があります。このリマーケティングでよく用いられる技術が「クッキー」です。

クッキーとは、ウェブサイトを閲覧した際に、利用者のコンピュータに一時的に保存される小さなデータファイルのことです。ウェブサイトの運営者は、このクッキー情報を読み取ることで、利用者が過去にサイト内のどのページを閲覧したのか、どの商品に興味を示したのかといった行動履歴を把握することができます。そして、その情報に基づいたパーソナライズ化された広告を配信することが可能になるのです。

例えば、ある利用者がインターネット通販サイトで特定の商品を閲覧したとします。その後、別のウェブサイトを閲覧している際に、先ほど閲覧した商品と全く同じ商品の広告が表示されることがあります。これは、クッキーによって利用者の行動履歴が追跡され、その情報に基づいて興味関心の高いと思われる広告が配信されているためです。このように、クッキーは利用者に最適な広告を配信するために役立っています。しかし、一方で、クッキーによる行動履歴の追跡はプライバシーの観点から問題視されることもあります。そのため、近年ではクッキーの利用に制限が設けられるケースも増えています。

リマーケティングの効果

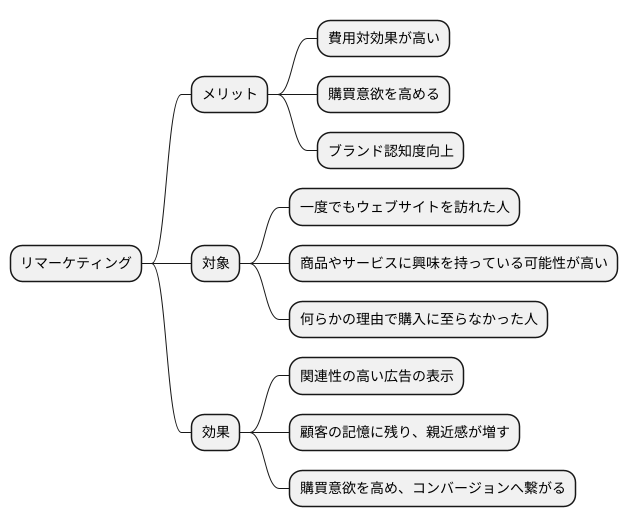

– 再び顧客へと繋がる橋渡し、それがリマーケティングです。新しい顧客を獲得しようとするとき、多くの費用と労力がかかってしまいます。しかし、一度でもあなたのウェブサイトを訪れたことのある人ならどうでしょうか?その人たちは、あなたの商品やサービスに興味を持っている可能性が高い、いわば温かい見込み客と言えるでしょう。リマーケティングは、そんな温かい見込み客に再びアプローチできる、費用対効果の高い手法です。一度あなたのウェブサイトを訪れた人は、何らかの理由で商品購入やサービス利用に至らなかったのかもしれません。しかし、関連性の高い広告を再び目にすることで、購買意欲が再燃する可能性があります。例えば、過去にウェブサイトで閲覧した商品やサービスの広告が、後日別のウェブサイトやSNSで表示されたら、顧客は「あ、これ前に見たやつだ!」と思い出すでしょう。そして、その時に購入意欲が高まれば、自然とコンバージョンへと繋がっていくのです。リマーケティングは、単に購買意欲を高めるだけでなく、ブランドの認知度向上にも役立ちます。繰り返し広告を目にすることで、顧客の記憶にあなたのブランドが刻まれ、親近感が増していくでしょう。このように、リマーケティングは、眠っている顧客を呼び覚まし、購買に導く強力な手段となり得るのです。

リマーケティングとリターゲティングの違い

ウェブサイトへの再訪を促し、顧客との関係を深めるマーケティング手法として、「リマーケティング」と「リターゲティング」という言葉が使われています。どちらも似ていますが、厳密に区別して使われることは少なく、ほぼ同じ意味で使われていることが多いと言えるでしょう。

強いて違いを挙げるとすれば、「リターゲティング」は主に広告配信の仕組みに焦点を当てた表現であるのに対し、「リマーケティング」は広告配信だけでなく、メール送信やクーポン発行など、顧客との接点を広範囲に含めたマーケティング活動全体を指す場合があるという点です。

例えば、自社のウェブサイトを訪問したユーザーに対して、後日、別のウェブサイトを閲覧している際に自社の広告を表示させることを「リターゲティング広告」と呼びます。これはまさに、ウェブサイトへの再訪問を促すための広告配信という点に焦点を当てた表現です。

一方、「リマーケティング」は、ウェブサイトを訪問したユーザーに対して、リターゲティング広告だけでなく、興味関心のありそうな商品のメールマガジンを配信したり、特別なクーポンを発行したりするなど、顧客との接点を増やすための様々な活動を包括的に指す場合もあるのです。このように、「リターゲティング」は広告配信という限定的な意味合いを持つ一方で、「リマーケティング」はより広義なマーケティング活動を包含する概念として捉えることができます。

| 項目 | リターゲティング | リマーケティング |

|---|---|---|

| 定義 | 主に広告配信の仕組みに焦点を当てた表現 | 広告配信だけでなく、メール送信やクーポン発行など、顧客との接点を広範囲に含めたマーケティング活動全体を指す場合がある |

| 範囲 | 限定的(広告配信) | 広義(様々なマーケティング活動) |

| 例 | ウェブサイト訪問者に対して、後日、別のウェブサイトで自社広告を表示 | ウェブサイト訪問者に対して – リターゲティング広告 – 興味関心のありそうな商品のメールマガジン配信 – 特別なクーポン発行 |

まとめ

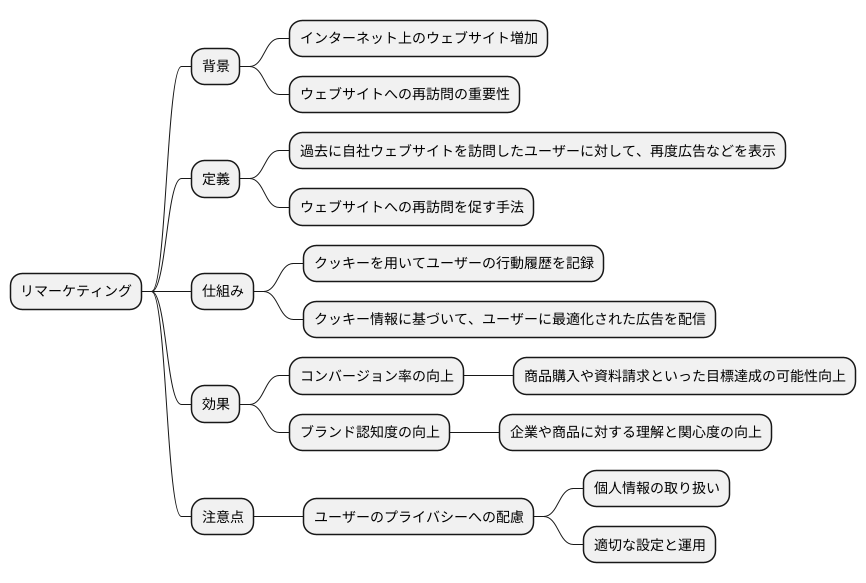

– まとめインターネット上には数多くのウェブサイトが存在し、ユーザーは日々様々な情報に触れています。このような状況下では、一度訪れたウェブサイトであっても、再びアクセスしてもらうことは容易ではありません。しかし、ウェブサイトへの再訪問を促すことは、商品購入やサービス利用といった成果に繋がりやすいため、非常に重要です。そこで有効な手段となるのが「リマーケティング」です。リマーケティングとは、過去に自社のウェブサイトを訪問したユーザーに対して、再度広告などを表示することによって、ウェブサイトへの再訪問を促す手法です。リマーケティングは、ウェブサイトにユーザーが訪問した際に、そのユーザーの行動履歴を記録する「クッキー」と呼ばれる技術を用いています。そして、クッキーの情報に基づいて、ユーザー一人ひとりに最適化された広告を配信することで、より効果的にユーザーにアプローチします。リマーケティングによって期待できる効果は、大きく分けて二つあります。一つは「コンバージョン率の向上」です。ウェブサイトへの再訪問を促すことで、商品購入や資料請求といった、ウェブサイトにおける最終的な目標達成の可能性を高めることができます。もう一つは「ブランド認知度の向上」です。繰り返し広告などを表示することで、ユーザーの記憶に残りやすくなるため、企業や商品に対する理解と関心を高めることができます。ただし、リマーケティングを行う際には、ユーザーのプライバシーに配慮することが非常に重要です。ユーザーの行動履歴を記録することから、個人情報の取り扱いには十分注意し、適切な設定と運用を行う必要があります。